CDのキラキラは物理だった!身近なモノで学ぶ光の干渉(回折格子)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

回折格子、ヤングの実験、ニュートンリング…。物理の教科書に並ぶこれらの言葉を聞くと、なんだか難しくて、日常生活とは縁遠いものに感じてしまうかもしれません。でも実は、その不思議な現象は、みんなの身の回りにある「ある物」に隠されているんです。

それは、CDのキラキラ!📀

💿光の干渉という現象は、複数の光の波が重なり合って強めあったり、弱めあったりすることで起こります。CDの表面は、データを記録するためにミクロのスケールで細かく溝が刻まれていて、この溝が「回折格子」と同じ役割を果たします。回折格子とは、光を特定の方向に曲げる(回折させる)役割を持つ、細かいスリット(溝)が規則的に並んだ構造のことです。CDの溝は、このスリットの代わりとなり、光を反射させながら、わずかに進む道のりを変えます。

このわずかな道のりの違い(光路差)が、特定の波長(色)の光を強め、私達の目に鮮やかな色として届けてくれるのです。

この現象、実はCDに限ったことではありません。シャボン玉の表面が虹色に輝くのも、濡れたアスファルトに油が垂れて七色に見えるのも、すべて光の干渉が原因です。CDは、私たちの身の回りにある干渉現象の教科書のような存在なんです。さあ、この不思議を実際に見てみましょう!

科学のレシピ

用意するもの:CD(空のCD−Rがおすすめ)、紙

手順:

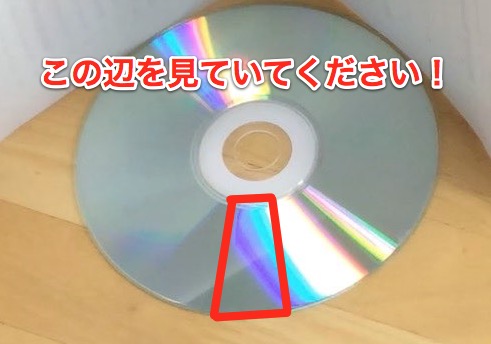

1 光源の下にCDをおき、紙を折って、近くに立てる。

2 ある一点をみながら、目線を真上から徐々に下げていく。

こちらの動画を御覧ください。

目線を真上から少しずつ下げていくと、はじめに青が、続いて赤が、そして無色があらわれます。

いかがでしょうか。目線をさげていくと、様々な色が現れていくことが確認できますよね。CD自体に特定の色が付いているわけではないことは、表面を手に持ってみればわかります。紙を立てておくと、他の場所からきた光が入りにくくなるために、干渉縞がよく見えるという工夫です。ざっくり観察することができるのでぜひやってみてくださいね(^^)

理論から日常へ、CDが語る光の干渉

なぜ、目線を下げるだけで色が変わるのでしょうか?それは、光の色によって波長(波の長さ)が違うからです。青い光は波長が短く、赤い光は波長が長いという特徴があります。特定の色の光が強めあうためには、その光路差が波長の整数倍になる必要があります。

dsinθ=mλ

上の式は、物理で習う回折格子の式です。ここでλは光の波長、θは見る角度を表します。この式が示すように、角度(θ)が変われば、強めあう波長(λ)も変わります。青い光(短い波長)はより小さい角度で干渉の条件を満たすため、真上から目線を下げていくと、まず青い光が見えるのです。そして、角度が大きくなるにつれて、緑、黄、そして赤い光(長い波長)が次々と現れるわけです。

今回の実験は、目線を動かすだけで、光の波長と干渉の仕組みを目で見て確認できる、驚くほど簡単な実験です。一見するとただのキラキラですが、その裏には物理の法則が隠されています。ぜひ、この小さな実験から、「なぜ?」という不思議な気持ちを育んで、科学の奥深さを感じてみてください。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

体中に梱包材をはりつけてみよう!

体中に梱包材をはりつけてみよう!

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。