物理の落とし穴!摩擦力の公式を“安易”に使うと間違える理由

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

物理の勉強は順調ですか?「公式を覚えればなんとかなるでしょ!」と思っていませんか?実は、その考え方が一番危険なんです。特に、摩擦力の問題は多くの受験生がひっかかってしまう落とし穴があります。

摩擦力は私たちの身近に存在する力ですが、その本質を理解していないと、いざ問題となると答えが導き出せないことがあります。例えば、公式に数字を当てはめたのに答えと合わない…そんな経験はありませんか?

今回は、コノさんという受験生からの質問をもとに、多くの受験生がつまずく「摩擦力」の考え方について一緒に考えていきましょう。この記事を読めば、摩擦力の問題で二度と迷うことはなくなるはずです。

摩擦力の公式を覚えるだけではダメな理由

多くの人が「摩擦力の公式は F=μN だ!」と覚えているのではないでしょうか?

確かに、この公式は重要です。しかし、摩擦力には大きく分けて3つの種類があり、それぞれまったく異なる性質を持っているんです。この違いを理解しないまま公式を使うと、思わぬ間違いを招いてしまいます。まるで、サッカーで「シュートの打ち方」だけを覚えて、いつ、どこで、誰が、なぜ打つのかを知らないまま試合に挑むようなものです。

まずは、摩擦力の3つの顔をしっかりと頭に叩き込みましょう。

静止摩擦力:物体が静止しているときに、加えられた力とつり合う形で働く摩擦力。この力には決まった値がなく、加えられた力に応じて大きさが変わります。

最大摩擦力:物体が動き出す「直前」の、静止摩擦力が取りうる最大の大きさ。このときの力が、公式 F_S=

μN で求められる力です。

動摩擦力:物体がすでに動いているときに働く摩擦力。この力は、物体の速さに関係なく、ほぼ一定です。公式 F_K=μ’N で求められます。

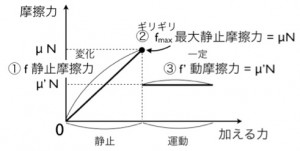

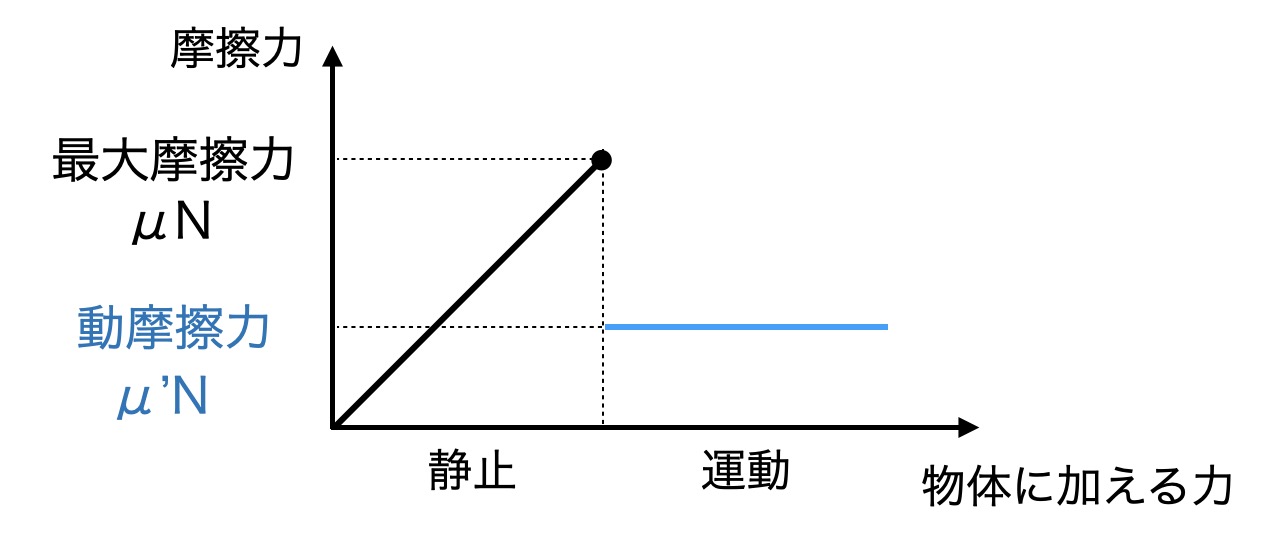

この3つの摩擦力を理解する上で、以下のグラフが非常に重要になります。

注目すべきは、静止摩擦力がグラフの左側で斜めに伸びている部分です。これは「力を加えるほど、摩擦力も大きくなる」という、まるで私たちの頑張りに応えてくれるような性質を表しています。一方、最大摩擦力を超えると物体は動き出し、摩擦力は動摩擦力に切り替わり、値が一定になるのです。

このグラフが示すように、物体が 「静止しているのか」「動き出す瞬間なのか」「動いているのか」 を判断することが、摩擦力の問題を解く上で最も重要なカギとなります。

摩擦力の問題に挑戦!

それでは、実際に問題を解いて、この考え方を定着させましょう。

問題

ある5kgの物体をあらい床の上におきました。物体と面の間の静止摩擦係数を 0.80、動摩擦係数を 0.20、重力加速度を 10m/s2とします。

(1)右向きに 3.0N の力を加えたところ物体は動きませんでした。このとき物体にはたらく摩擦力を求めなさい。

(2)ある大きさの力を加えたところ、物体は動き始めました。このときの力の大きさを求めなさい。

(3)物体に右向きに水平方向に 60N の力を加え続けました。このときの物体の加速度を求めなさい。

解説:3つの状態を見極めよう

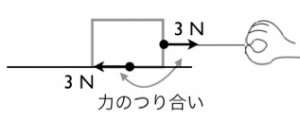

1. 物体が「静止」しているとき

「物体が動かない」という一文は、静止摩擦力が働いていることを示しています。このとき、摩擦力は加えた力とつり合っているので、大きさは 3.0N です。向きは、加えた力と反対の左向きとなります。

ここで「静止摩擦力の公式 F_S=μN を使って 0.80・5・10=40N じゃダメなの?」と思った人もいるかもしれません。しかし、これは物体が動き出す「最大」の摩擦力であり、今回はまだ物体は動いていないので使えません。

答え:左向きに 3.0N

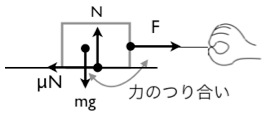

2. 物体が「動き出す瞬間」

この問題文の「動き始めました」という言葉は、最大摩擦力が働いたことを意味しています。ここでようやく、公式 F_S=μN の出番です!

力のつり合い: F=F_S=μN

垂直抗力: N=mg

この2つの式から、物体が動き出すのに必要な力 F を求めます。

F=μ(mg)=0.8・5・10=40[N]

答え:40N

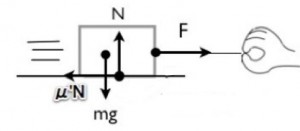

3. 物体が「動いている」とき

物体がすでに動いているので、働くのは動摩擦力です。動摩擦力は常に一定で、公式 F_K=μ’N で求められます。この場合は運動方程式を立てて解きます。

運動方程式: ma=F−F_K=F−μ′N

垂直抗力: N=mg

2つの式を組み合わせると、

ma=F−μ′(mg)

5a=60−10

5a=50

a=10[m/s2]

答え:10m/s2

まとめ

今回の問題を通して、摩擦力の問題で最も大切なのは「公式を覚えること」ではなく、 「物体がどんな状態にあるのかを判断すること」 だと理解できたはずです。

・静止しているときは、摩擦力は加えた力とつり合う。

・動き出す瞬間は、摩擦力は最大摩擦力になる。

・動いているときは、摩擦力は動摩擦力として一定になる。

この3つの状態を見極め、適切な考え方や公式を適用することで、どんな摩擦力の問題も怖くなくなります。入試本番でも、慌てずに 「今、物体はどんな状態?」 と自問自答してから解き始めてください。

そんな摩擦力について動画授業にしました。もしよろしければ御覧ください。プリントは下記よりダウンロードしてみてくださいね。

|

・摩擦力 |

摩擦力や張力・斜面上での運動など、運動方程式の応用について学びます。 |

|

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

体中に梱包材をはりつけてみよう!

体中に梱包材をはりつけてみよう!

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。