水を注ぐだけでコインが浮かぶ!? 光の“ズレ”が体感できる屈折実験!

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

中学校で「光の性質」を教えるとき、屈折の仕組みってなかなか生徒にとってイメージしづらいですよね。教科書には「空気中から水中に光が入るときに曲がる」と書いてあっても、「本当に曲がってるの?」とピンとこない生徒も多いはず。光は目に見えないですし、進む道が曲がるなんて、なかなか直感では理解しにくいものです。

そんなときにぴったりなのが、今回ご紹介する超シンプルなのにインパクト抜群の屈折実験です!準備はごく簡単。カップ、10円玉、水、竹串だけでOK。実験自体はたったの数分。でも、この短時間で光が屈折するという現象を「体感」できてしまうのが、この実験のすごいところなんです。

しかも、生徒たちの「なんで!?」を引き出しやすい構成になっているので、導入にも、まとめにも使える万能なネタ。実際の授業では、「刺したつもりなのに全然当たらない!」と大盛り上がり。生徒たちが自然と屈折に興味を持ち始めます。

■準備するもの(すべて身近にそろうものでOK)

• 透明なカップ(プラスチックでもガラスでもOK)

• 10円玉(できればピカピカのほうが見えやすい)

• 竹串(割りばしなどでも代用可)

• 水

• (可能であれば)スマホカメラやタブレットで撮影・確認用

■実験の手順

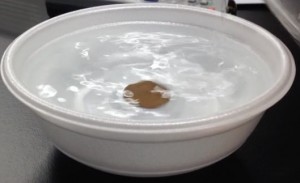

1. カップの中心に10円玉をセットする

カップの底の中心に10円玉を置きます。傾かないように、そっと置きましょう。

2. 視線の位置を調整する

生徒には、カップの縁ギリギリから中をのぞき込むように目線を下げさせます。 このとき、10円玉が「ギリギリ見える or 見えない」くらいの位置がベストです。この“視線の角度”が、後のずれの原因になります!

3. 水を静かに注ぐ

視線をそのままキープしたまま、水を静かにカップへ注ぎます。すると――

あら不思議!見えていなかったはずの10円玉が、突然見えるように! この時点で、生徒から「えっ!?」という声が出てきます。

4. 竹串で10円玉を刺してみる

いよいよ実験の山場。10円玉が“見えている位置”を目がけて竹串を突き刺してみます。 が…なぜか当たらない! 見えている位置と実際の位置がズレていることがわかります。 ここで、「どうし当たらないんだろう?」という問いかけを投げるのが効果的です。

4.そのままの視線を保ちながら、竹串を使って10円玉を刺してみましょう!

さて、竹串でコインの中心を狙って刺そうとしても…これが刺さらない。

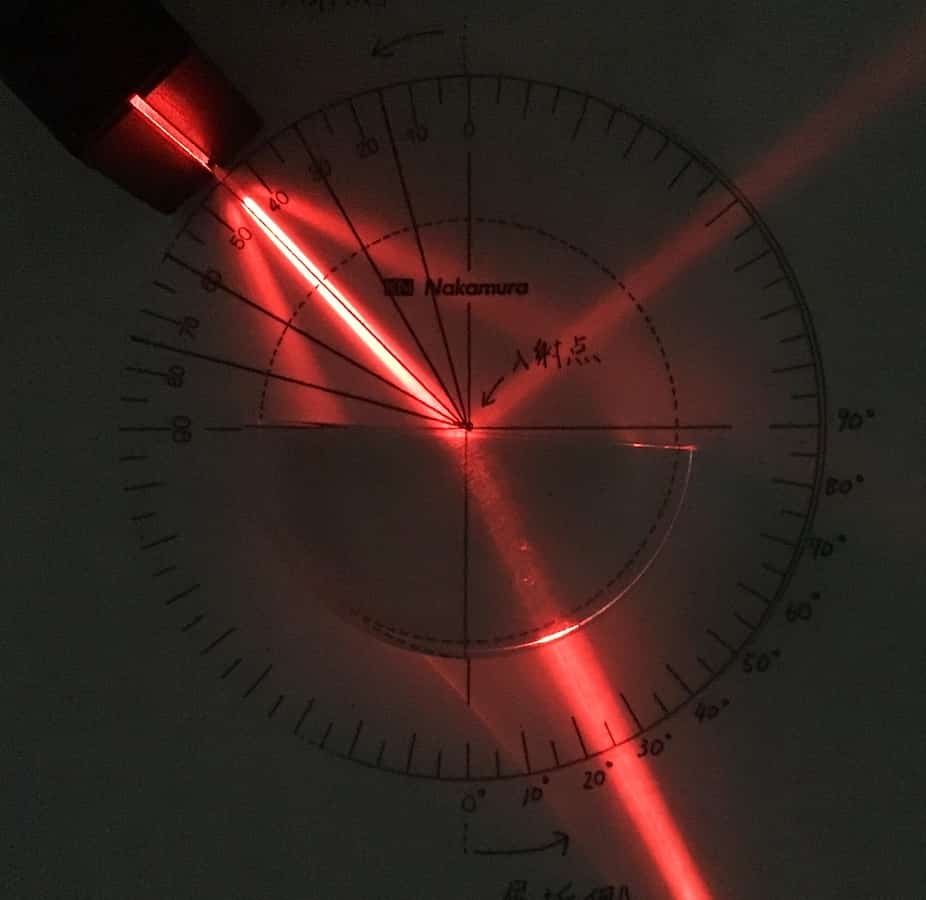

■理科のポイント解説:なぜズレるの?

この実験のカギは「光の屈折」です。光は空気中から水中へ入るとき、進む方向が変わります(=屈折)。

目に見えている10円玉の像は、水を通った光の“見かけの位置”。でも、実際の10円玉はもっと奥にある。つまり、目に見えている位置と、実物の位置がズレているのです。この“見えと現実のズレ”を体感できることで、生徒たちは屈折の意味をよりリアルに理解できます。

■授業のアレンジ例・活用のヒント

• 導入として使う:光の単元の最初に「なんでズレるの?」という驚きを与える導入に。

• 単元のまとめに使う:「屈折の仕組みを図や式で説明してみよう」と考察に発展。

• グループ活動で競わせる:誰が一番正確に刺せるか?クイズ形式で盛り上がります。

• 動画撮影で分析:スマホで撮ってスロー再生→屈折前後の光の経路を観察!

シンプルだからこそ深く学べる実験

このコイン実験、準備も片づけも簡単で、時間もかからず、生徒の反応も抜群。しかも、ただ「見た」だけでなく、「やってみてズレた」「なぜだろう」と考えることで、屈折の本質に迫れます。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!