【講演】黒板とタブレットの素敵な出会い 〜ある理科教師が見つけた未来の授業のカタチ〜@長野

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

皆さんの学校の授業では、タブレットを使っていますか?「なんだか難しそう…」「本当に授業の役に立つの?」そんな風に感じている人もいるかもしれません。実は、教育の現場にいる先生たちも、日々悩みながら、その可能性を探っています。

これは、ある理科の先生が、試行錯誤の末に見つけ出した「本当に使える」ICT活用法についての、奮闘と発見の物語です。

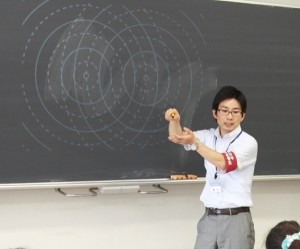

先日、ご縁をいただき長野県の理化学会で、多くの先生方の前でお話しする機会をいただきました。その名も…

『現場発信! タブレット端末「本当に」使える3つの活用法』

なぜ「本当に」と強調したかというと、流行りの使い方を紹介するのではなく、私が実際に授業で試し、「これなら子どもたちの『知りたい!』を引き出せる!」と確信したものだけを厳選したからです。

黒板とタブレット、世紀のコラボレーション?

講演では、物理、化学、生物、地学…と、様々な分野の先生方が集まり、皆さんの熱心な視線を感じました。公立の学校では、予算や時間の問題で、なかなかICT化が進まないという悩みも聞こえてきます。これは多くの私立学校でも同じで、先生方は皆、より良い授業のために何ができるかを模索しているのです。その中で、特に大きな反響をいただいたのが「白黒反転投影法」です。

これは、タブレットの画面をプロジェクターで黒板に映すとき、画面の色を「白地に黒文字」から「黒地に白文字」へと反転させる、たったそれだけの工夫です。しかし、これには科学的な意味があります。

私たちの目には、明るい光を感じる細胞と、暗い場所で働く細胞がありますよね。黒板のように暗い背景に明るい文字が浮かび上がる形は、古くから私たちに馴染み深く、視認性が高いと言われています。この方法なら、高価な電子黒板がなくても、いつもの黒板がまるで魔法のようにデジタル教材と融合するのです。

さらに、黒板メーカーさんと現場の先生が一緒に開発した「kokuri(コクリ)」というハイブリッド黒板アプリも紹介しました。何百年も使われてきた黒板という道具が、現代のテクノロジーと出会う。これはまさに、科学の歴史そのものです。昔の天文学者が星図盤を使っていたのが、やがて望遠鏡になり、今では宇宙望遠鏡になったように、教育の道具もまた、本質を大切にしながら進化していくのです。

先生たちのリアルな声と、見えてきた光

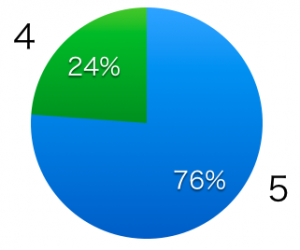

講演後、50名ほどの先生方からアンケートにご協力いただきました。結果は5段階評価で平均「4.76」。多くの方に満足していただけたようで、本当に嬉しく、ホッとしました。

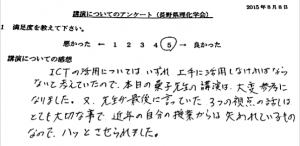

いただいた感想の一部をご紹介します。

・ICTに関するしきいを下げてもらえました。ここ近年で一番の内容でした。

・あっと言う間の1時間半でした。電子黒板がなくても白黒反転して、黒板に投影。なるほどなぁと思いました。感動+遊び心+教師の工夫=わかる授業 ですね。

・日常的に使いこなしている先生でも、「ICTを使わなければならない」とは思っておらず、アナログの面の良さもきちんと感じていらして、少し安心しました。

・ICTはあくまでよく伝えるための手段の一つというお話に共感をおぼえました。

・演題はICTについてであったように思いますが「新しい教材開発」という点で大変勉強になりました。

多くの先生が、「これならできるかも」「ハードルが下がった」と感じてくださったようです。そして、私が一番伝えたかった「ICTはあくまで道具の一つ」というメッセージが、しっかりと届いていたことに胸が熱くなりました。

一番大切なのは「手で触れる」感動

講演では、ICTの活用例と同じくらい、普段私が行っている科学実験の紹介が好評でした。これは、とても重要なことを示唆しています。

例えば、花のつくりを学ぶとき、高画質の映像で見ることも大切ですが、実際に花びらを一枚一枚むしって、めしべのネバネバに触れてみる体験には敵いません。「なぜだろう?」という好奇心の芽は、いつだって五感を使ったリアルな体験から生まれます。

タブレットは、その「なぜ?」をさらに深く探求するための強力な虫眼鏡や望遠鏡になってくれます。しかし、最初の「!」という感動がなければ、探求の旅は始まりません。

結局のところ、ICTを使うか使わないかは、目的ではなく手段の選択です。一番大切なのは、先生が「生徒に何を伝えたいか」という情熱であり、生徒が「面白い!もっと知りたい!」と感じる瞬間を作ること。そのために、私たちはこれからも、古い道具も新しい道具も、両方の良さを知りながら学び続けていく必要があります。

今回の講演は、参加してくださった先生方から、私自身が多くのことを学ぶ素晴らしい機会となりました。ご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら

・運営者の桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!