【物理アレルギーの文系へ】文系のための物理の参考書『きめる!センター物理基礎』(学研)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

文系のあなた!チャンス到来です!

「物理」と聞いただけで、アレルギー反応を起こしていませんか?「数式ばかりで意味不明…」「理系だけの科目でしょ?」そんな風に諦めている文系のあなたにこそ、今日は伝えたいことがあります。もし、その物理が、あなたの受験を有利にする”秘密兵器”だとしたら…?

「先生、物理基礎で受験するって不利じゃありませんか?」

最近、ブログの読者さんや学校の生徒から、こんな質問を本当によく受けます。でも、声を大にして言いたい。実は、共通テスト(旧センター試験)を「物理基礎」で受験することが、大きなアドバンテージになることを知っていましたか?

物理基礎は、かつての「物理Ⅰ」と比べて学習範囲がぐっと狭まりました。つまり、少ない勉強時間でも、あるコツを掴むだけで、驚くほど高得点が狙える科目になったのです。

この話をすると、決まってこんな反応が返ってきます。

「え?物理!苦手だから絶対に無理!」

その気持ち、痛いほどわかります。でも、もし「物理が苦手」という思い込みを覆す、とっておきの攻略法(コツ)があるとしたら、少しだけ耳を傾けてみませんか?

その攻略法こそ、僕が魂を込めて書き上げた参考書『きめる!センター物理基礎』(学研)に詰め込んだエッセンスです。この本は、もともと僕が教えている学校の生徒たちが、個々に抱える「わからない!」を解決するために作り始めた、いわば門外不出の資料が元になっています。まさか学研さんから声がかかり、出版されることになるなんて、当時は夢にも思いませんでした。

だから、この本には僕の学校の生徒たちが物理を得意になるための情報、つまり「どうしてここで躓くのか」「どう説明すれば腑に落ちるのか」という長年の試行錯誤の答えが、惜しみなく詰まっています。

実際、2015年の物理基礎の問題は、予想通りとても解きやすいものでした。物理基礎は、知っている人だけが得をする”おいしい”科目なのです。

もし、この本を手に取って「自分には合わない!」と感じたなら、この記事の最後にある連絡先に知らせてください。あなたのお好きな別の参考書と交換します。それくらいの自信があります。

正しい物理の努力の方法を教えます!

心の準備はいいですか?

それでは、物理の世界の扉を開きましょう!

まず、物理には絶対にコツがあります!例えば、力学の王様ともいえる「運動方程式」。皆さんはどう覚えていますか?おそらく「ma=F」と、アルファベットの羅列で記憶しているのではないでしょうか。かの有名なアイザック・ニュートンが発見したこの式は、リンゴが木から落ちる日常の現象から、惑星が太陽の周りを回る壮大な宇宙の法則まで、すべてを支配する偉大な方程式です。

しかし、ただ丸暗記するだけでは、この式の本当の力は引き出せません。そこで、こんな風に覚えてみてください。

「ma = 残った力」

そして、もう一つの魔法のルール。それは、加速度 a の向きは、必ず物体が「実際に加速する向き」に設定すること! これが物理を”見える化”し、好きになるための重要なポイントなんです。

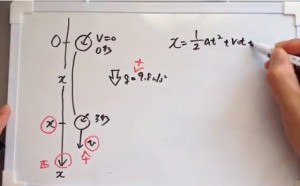

例えば次の動画を見て下さい。

この数年前に撮影した動画が1万回以上も再生されているのは、それだけ多くの高校生が、ほんの些細なことで物理の迷宮に迷い込んでいる証拠です。この動画も、日々の授業で生徒たちの「?」に寄り添う中で生まれたものです。

「ma=F」とだけ覚えていると、とりあえず「正の向き」を機械的に決めて式を立てることになりがちです。物理の解き方は一つではありませんが、解き方によっては、ただの数学的な計算に終始してしまい、目の前で起きているはずの自然現象のイメージがすっぽり抜け落ちてしまうのです。

物体のリアルな動きが見えなければ、

物理はただの暗号解読になってしまいます。

「物体が加速していく向きに、力が”残っている”」。 これこそが運動方程式の心です。これを決して忘れないでください。

物理は、コツさえ掴めば一気に成績が伸びるのが特徴です。しかし、数学と同様に、やみくもな努力が報われにくい科目でもあります。暗記科目のように、時間をかければかけるだけ伸びるわけではないからこそ、正しい努力の”作法”を知らないと、心が折れてしまうのです。

でも、安心してください。正しい努力を続けさえすれば、物理基礎は短時間で必ず得意になります。まだまだコツは山ほどありますが、少しだけ、僕がなぜこの参考書を書くに至ったのか、その背景をお話しさせてください。

なぜ文系向けの物理参考書をかいたのか?

僕は、日本一の生徒数を誇る女子校で7年間、物理を教えてきました。しかも、教員生活初年度は、たった一人の物理担当として、いきなり受験生を指導することになったのです。華々しいデビュー!…と、言いたいところですが、現実は全く違いました。はっきり言って、どん底からのスタートでした(´・ω・`)

当時の生徒や同僚の先生方は、僕の不甲斐ない姿をよく覚えているはずです。自分の教え方が全く通用せず、苦しみ続ける毎日。教育実習で得た経験など、圧倒的な経験不足の前では無力でした。僕が苦しんでいるだけならまだしも、僕の授業を受ける生徒たちも、同じように苦しみ、フラストレーションを溜めていました。

「先生に聞いてもわからない!

塾に行っても解決しない!

一体どうすればいいの〜!(/_<)」

(ここだけの話…心配した校長先生が、授業を見に来たこともありました)。

今まで教えていたベテランの先生が引退し、代わりに現れたのが、若くて頼りない僕だったのですから、生徒たちの不安は計り知れなかったでしょう。僕はもう、どう教えたらいいのか、何が正解なのか、完全にわからなくなっていました。

でも、今思えば、この崖っぷちの経験こそが僕の財産です。

来る日も来る日も、生徒からの質問の嵐。僕は放課後、学校が閉まる時間まで、生徒たちと一緒に考え続けました。それは「教える」というより、生徒の目線に立って、一緒に悩み、考える時間でした。

「生徒が、自分のわからない点が、わからない」

だから、質問もうまくできない。僕も、その核心にうまく答えられない。そんなもどかしい日々が3年ほど続いた頃、ある転機が訪れます。

「生徒が、“何が” “どう” わからないのか」

それが、霧が晴れるように見えてきたのです!気づけば、生徒たちの質問を書き留めた「お悩みノート」は20冊を超えていました。このノートこそが、僕の宝物です。

そして、この膨大な「?」を整理する中で、ある一つの指導法を思いつきます。それが、どんなに複雑な問題も、小さなステップに分解して教える、という方法でした。これを実践し始めると、生徒たちの理解度が劇的に高まったのです。

その結果、例えば高校1年生の4月から7月までの間に、物理が好きになった生徒は58.9%と、半数を超えました(詳しくはこちらをどうぞ)。女子校でこの数字は、ちょっとした自慢です。この僕をどん底から救い出し、生徒たちの瞳に輝きを取り戻させた指導法。それが…

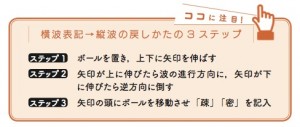

「3ステップ解法」

という、僕のオリジナルの解き方です!

「3ステップ解法」って何?

「3ステップ解法」についてはこちらの記事で詳しく解説していますが、簡単に言えば、物理の問題を解くプロセスを、誰でも真似できる3つの小さなステップに分解し、一つずつクリアしていく思考法です。

この方法は、単なるテクニックではありません。物理現象を正しくイメージし、根本から理解するための”道しるべ”なのです。

この「お悩みノート」から生まれた授業法を原稿にまとめ、出版社に持ち込んだものが、僕の最初の著書「ぶつりの1・2・3」シリーズです。

書名の「3」は、もちろん「3ステップ解法」の「3」です。

この解法を使えば、一つの問題を解けるだけでなく、様々な問題に応用できる「考える力」が身につきます。

時間が無い方は、こちらの動画を軽くみてください。

このように、

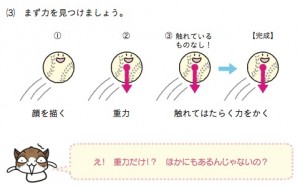

1.現象をイメージするために、絵をかく

2.思考のプロセスを、スモールステップに分解する

3.各ステップに名前をつけ、他の問題でも応用できるように”型”を学ぶ

これが「3ステップ解法」の全体像です。実は、この「絵をかく」という行為は、科学の歴史において非常に重要でした。かの天才アインシュタインも、難解な相対性理論を構築する際、頭の中で「光速で走る列車」や「自由落下するエレベーター」といった鮮明な”絵”(思考実験)を思い描いたと言われています。複雑な現象をシンプルな図で捉える力は、物理を攻略する最強の武器なのです。

おかげさまで、初めて書いた本にも関わらず、「ぶつりの123」は増刷となり、全国の高校生からたくさんのメールが届くようになりました。生徒たちの授業アンケートにも、嬉しい声が寄せられています。

新課程も始まるし、書きなおして生徒に届けたいな〜。

そんな時、学研さんから「新課程の物理基礎の本を書いてみませんか?」というお話をいただいたのです。「物理基礎か…。ん?これは、まさに僕が向き合ってきた『文系』の生徒たちが使う科目じゃないか!それならば、僕がやる意味がある!」僕の元に寄せられる悩みは、そのほとんどが文系の生徒からのものでした。これは、僕の経験を全国の悩める受験生に届ける絶好の機会だと思ったのです。

きめる!センター物理基礎はどんな本なのか?

物理基礎は、文系の生徒さん(そして女子生徒も)が多く選択する科目です。毎日そんな生徒たちと向き合ってきた僕にとって、これほどフィットするテーマはありませんでした。

「この本で、本来の実力を発揮できずにいる多くの受験生を救えるぞ!」

その一心で、力学・波動に加え、「ぶつりの123」では扱っていなかった熱力学・電磁気、そして原子の分野まで、僕の持てる全てのノウハウを注ぎ込みました。それが「きめる!センター物理基礎」です。そこから、編集者の方と二人三脚でのブラッシュアップが始まりました。

・「絶対にカラーのほうが見やすい!」

・「キャラクターを登場させて対話形式にしよう!」

・「スマホアプリと連携させて、通学時間も無駄にしないようにしよう!」

・「問題を解くとき、横に置いて見られる別冊を作ろう!」

こうしたアイデアを一つひとつ形にしていきました。

「きめる!センター物理基礎」の中身の紹介!

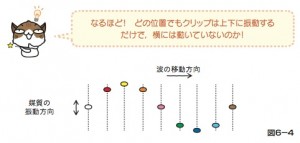

この本の最大の特徴は、文章で説明するのではなく、「図を見て直感的に理解する」構成になっていることです。おそらく、ここまで図が多い参考書は他にないでしょう。

実際のページを少しだけお見せしますね。

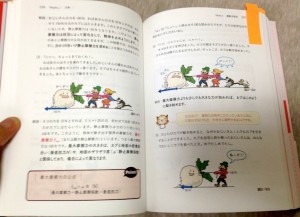

絵とキャラクターの対話で、楽しく学べます!

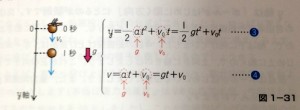

核となる「3ステップ解法」も、もちろん健在!

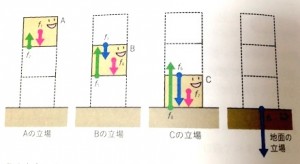

物体に顔を描いて、気持ちを考えるのが僕のスタイルです!

それぞれの物体の”立場”になって考えることが大切!

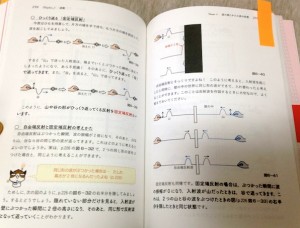

面倒な代入計算も、一つひとつ丁寧に解説しています!

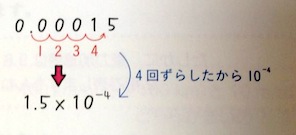

苦手な人が多い、有効数字や累乗の表記法から始めます!

なんといっても、圧倒的な絵の多さ!

特に、動きのイメージが重要な波動分野は、絵をふんだんに使っています。

さらに、スマートフォンと連携させたハイブリッドブック機能も搭載。スマホで手軽に復習ができます。

この本の特徴を改めてまとめると…

・全ページフルカラーで、見て楽しい!

・文章より多い、圧倒的な図の量!

・横に置いて使える別冊「3ステップ解法」!

・スマホアプリ対応で、いつでもどこでも学習可能!

という、物理が苦手なあなたのための、最高のパートナーに仕上がっています!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!