【電力量の公式】電気代のナゾを解明!「電力量」と「電力」って何?

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

「今月の電気代、なぜこんなに高くなったの!?」

そう言って頭を抱えた経験、皆さんにはありませんか?毎日使うドライヤーやエアコン、電子レンジなど、私たちの生活は電気製品なしでは成り立ちません。でも、それらがどれくらいの電気を使っているのか、そしてそれがどうやって電気代につながるのか、実はよくわからない…という方も多いのではないでしょうか。電気料金の明細書に書かれた「kWh(キロワット時)」という見慣れない単位を見ただけで、そっと目を閉じてしまう気持ち、とてもよくわかります。

ご安心ください。今回の記事では、難しい数式はできるだけ避けて、私たちが日々使っている電気エネルギーの正体を、身近なものに例えて楽しく解説していきます。理科が苦手だった方も、お子さんと一緒に電気の不思議をのぞいてみませんか?この記事を読めば、きっとご家庭の電化製品が、今までとは少し違って見えるはずです。

そもそも「電力量」と「電力」って何?

「電力量」と「電力」、似たような言葉ですが、実は明確な違いがあります。

- 電力(P)… 瞬間の力。電化製品が動いているその瞬間に、どれだけのエネルギーを使っているかを表します。単位は「W(ワット)」。ドライヤーの「1200W」や電球の「60W」といった表示は、この電力のことです。

- 電力量(W)… 使った電気の総量。どれだけの電力のものを、どれくらいの時間使ったかを表します。単位は「J(ジュール)」や「Wh(ワット時)」です。これが、電気代の計算に使われる単位になります。

「電力」が車のスピード(時速〇〇km)だとすれば、「電力量」は走った距離(〇〇km)のようなものです。スピードが速くても(電力が大きくても)、少ししか走らなければ(使用時間が短ければ)、走った距離(電力量)は少なくなります。

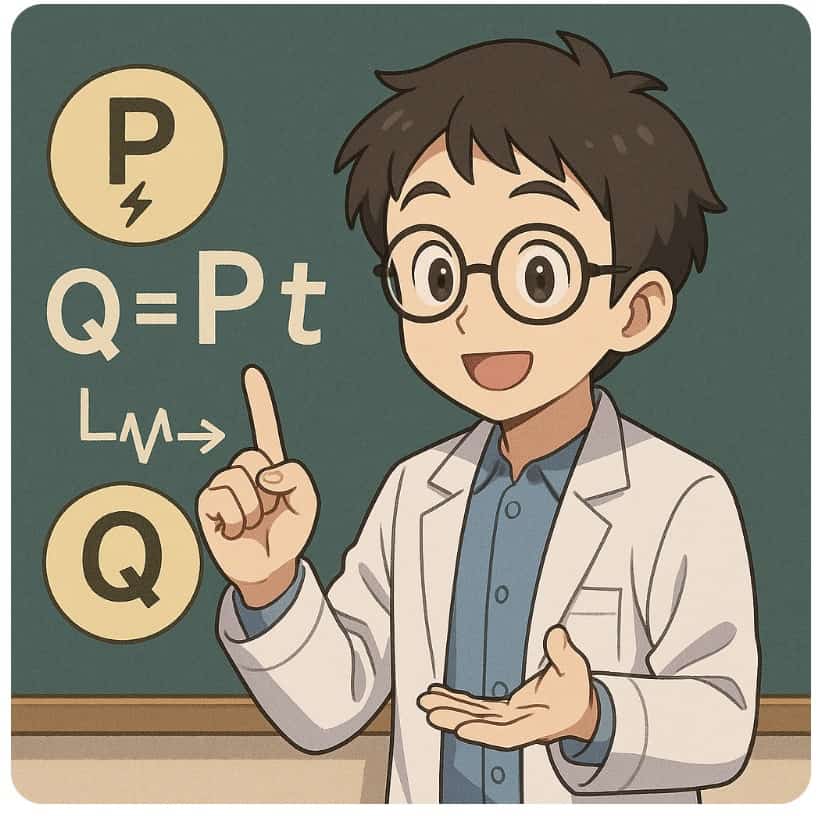

この関係は、次のシンプルな式で表すことができます。

W = P t

電力量 = 電力 × 時間

では、この電力と電力量の関係を、もう少し深く掘り下げてみましょう。

水路モデルでイメージする「電気の仕事」

電気の仕組みは、水路を流れる水に例えるととても分かりやすくなります。電気製品(例えばモーター)を水車に、電流を水の流れに、電圧を水路の高さ(高低差)だと思ってください。水車を回す力(電力)を大きくするためには、どうすればいいでしょうか?

- 水の流れを増やす → 電流(I)を大きくする

- 水路の高さを高くする → 電圧(V)を大きくする

この2つを掛け合わせたものが「電力(P = V × I)」、つまり水車を回す瞬間の力になります。そして、この水車を回す時間を長くすれば、当然、より多くのエネルギーが使われます。これが「電力量(W = P × t)」です。

身近な電気料金を計算してみよう!

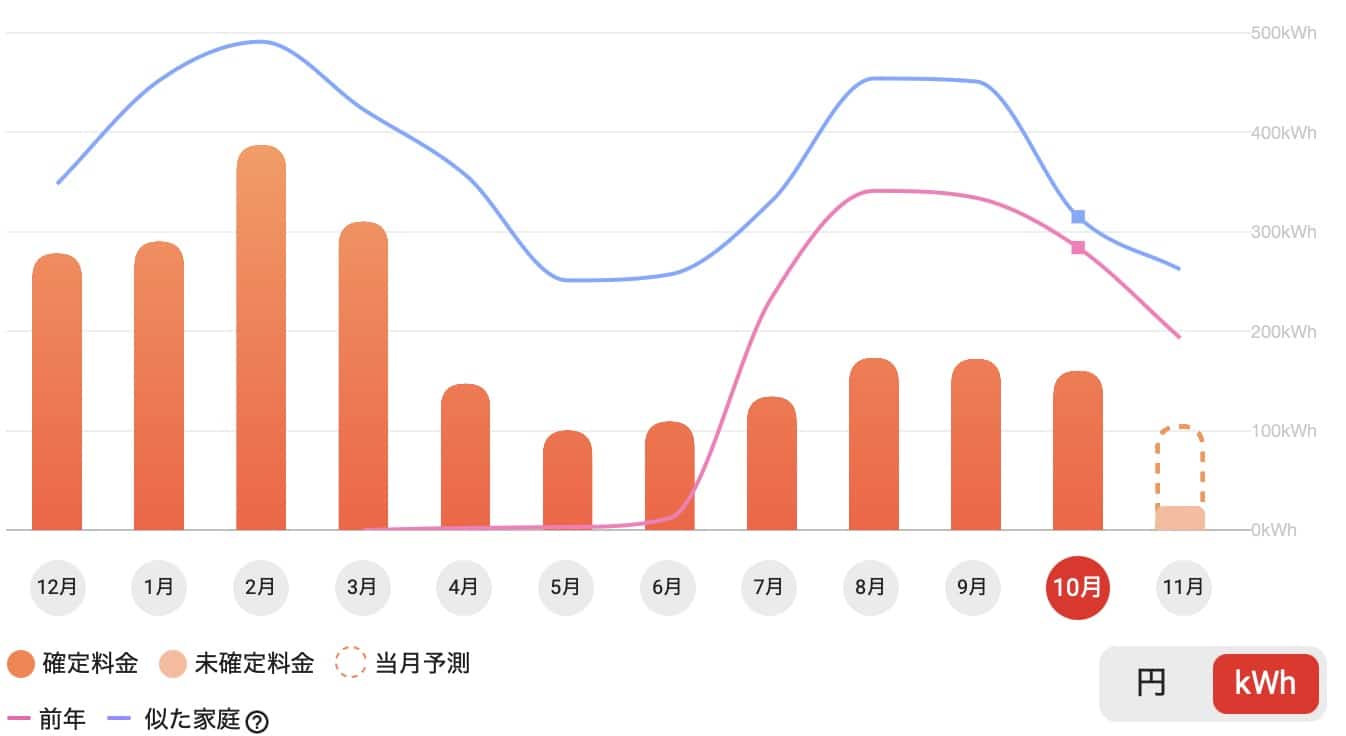

さて、いよいよ本題の電気料金の計算です。電気料金の明細でよく見る「kWh(キロワット時)」という単位は、実は「電力(W)」と「時間(h)」を掛け合わせた電力量の単位なのです。

例えば、ご家庭にある400Wの電気ストーブを、1日4時間、1ヶ月(30日)使った場合の電気代を計算してみましょう。

まず、1日あたりの使用電力量を計算します。

400 W × 4 h = 1600 Wh

これを電気料金の単位であるkWhに直します(1kWh = 1000Wh)。

1600 Wh = 1.6 kWh

次に、1ヶ月分(30日)の合計使用電力量を計算します。

1.6 kWh × 30日 = 48 kWh

最後に、この使用電力量に、1kWhあたりの料金(ここでは目安として30円とします)を掛けます。

48 kWh × 30円 = 1,440円

どうでしょう?意外と簡単ですよね!

ご家庭の電化製品の消費電力を調べて、ぜひお子さんと一緒に「もし1日3時間使ったら、1ヶ月でいくらになるかな?」と計算してみてください。遊び感覚で、お金の教育にもなりますよ。

参考:

東京電力の一般的な家庭向け料金プラン「従量電灯B」の場合、1kWhあたりの電気料金は、使用量に応じて3段階で設定されています。(2025年 現在)

従量電灯Bの電力量料金(1kWhあたり)

最初の120kWhまで:29円80銭

120kWhを超え300kWhまで:36円40銭

300kWhを超えた分:40円49銭

電気の無駄遣い?送電線で起きる「ジュール熱」とは

さて、ここからは少しだけ専門的なお話です。実は、電気は送られる途中で熱に変わって、少しずつ消えていってしまいます。この、電流によって発生する熱のことを「ジュール熱」と呼びます。

大規模な発電所は都市部から離れた場所に作られることが多いため、電気は長い送電線を旅して私たちの家まで届きます。この送電線にもわずかながら抵抗があり、電気が流れると熱が発生してしまうのです。この熱によるエネルギーのロスは、全体の効率を大きく左右します。

そこで、電力会社は送電線の電圧をものすごく高くすることで、このジュール熱によるロスを減らす工夫をしています。電圧を高くすると、同じ電力を送るのに必要な電流が小さくて済むため、熱の発生を抑えることができるのです。これが、送電線が「高圧線」と呼ばれる理由です。

これが身近な変圧器です。

普段は意識しないこうした工夫のおかげで、私たちは安定した電気を安価に使うことができています。

今回は、理科が苦手な方でも理解できるよう、身近な例を使いながら電力量と電力、そしてジュール熱について解説しました。電気は目に見えないエネルギーですが、今日から「電気代」という現実的な数字を通して、その存在を少し身近に感じていただけたら嬉しいです。

お子さんの「これってどうして動くの?」という素朴な疑問に、一緒に科学の答えを探してみる。そんなきっかけになれば幸いです。

※ この記事は拙著『大人のための高校物理復習帳』の付録記事として書いています。たの記事についても読めますので、こちらからどうぞ。

【特設ページに戻る】

『大人のための高校物理復習帳』(amazonリンク)

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!