色の三原色って何?SDGsロゴをのぞいてみた!(顕微鏡の使い方と色の三原色)

サイエンストレーナーの桑子研です。このサイトで科学を一緒に楽しみましょう。

顕微鏡でのぞく色の三原色の世界

皆さんは色の三原色というものを知っていますか?中学では主に光の三原色(赤・青・緑)について学ぶことが多いですよね。そのため、色の三原色(マゼンタ・シアン・イエロー)に触れる機会は少ないかもしれません。でも、この色の三原色が実はとっても奥が深いんです!

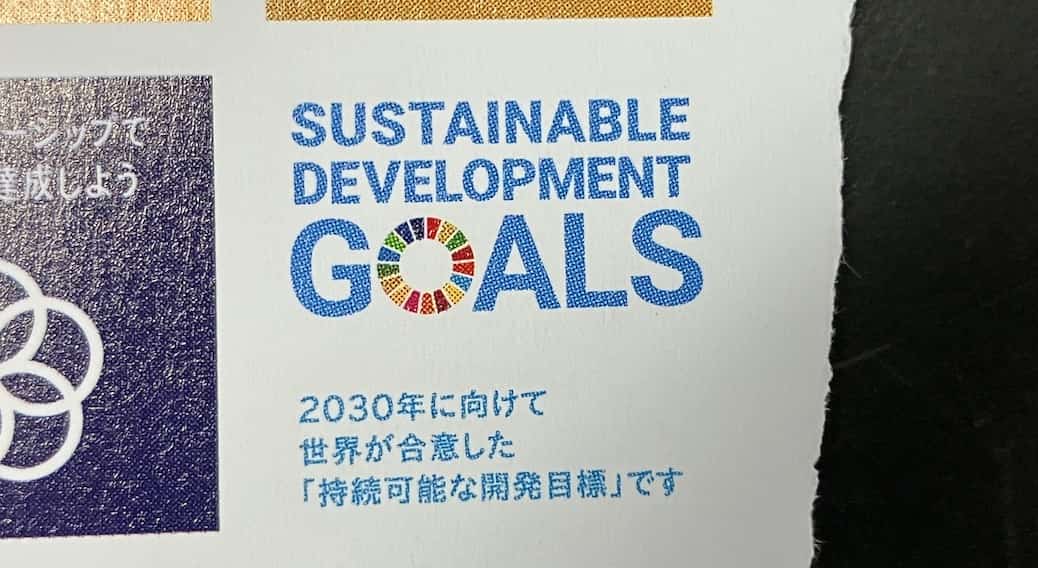

例えば、顕微鏡でSDGsのロゴの「O」のカラフルな部分を覗いてみると、そこには思いがけない世界が広がっています。

顕微鏡で見えてくる意外な事実

こちらの動画をご覧ください。

目を凝らしてよく見ると、

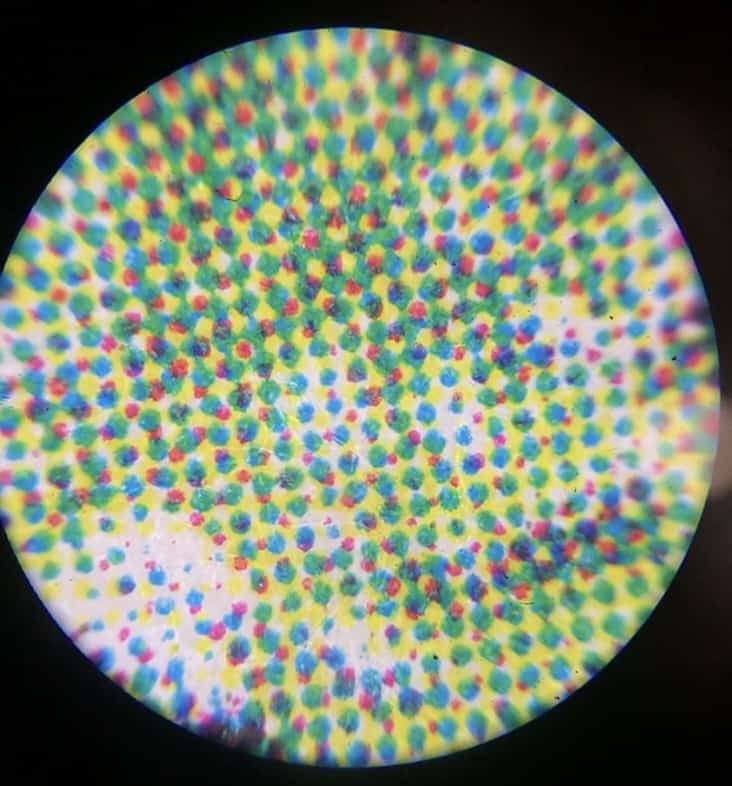

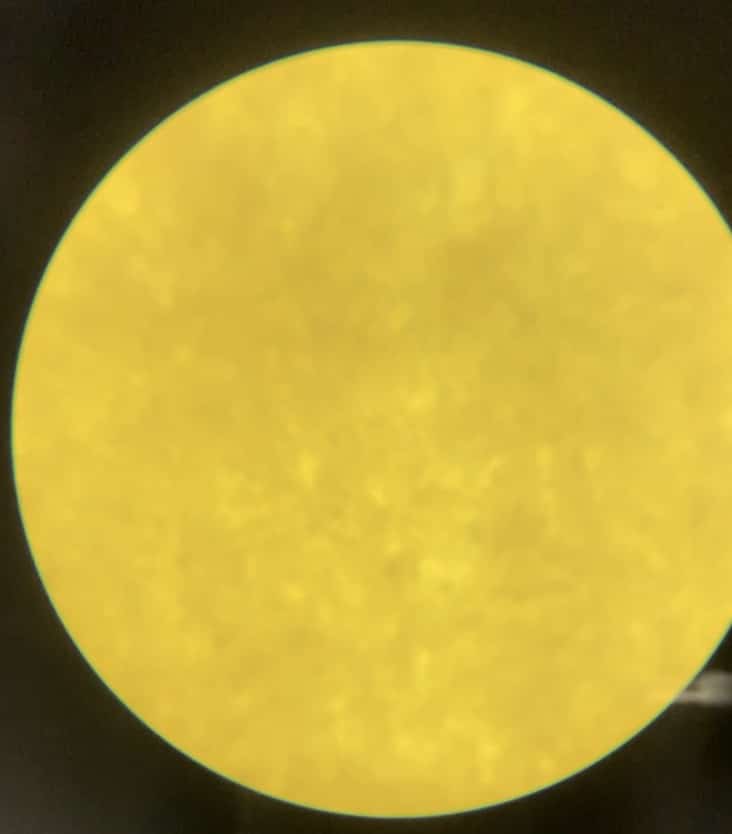

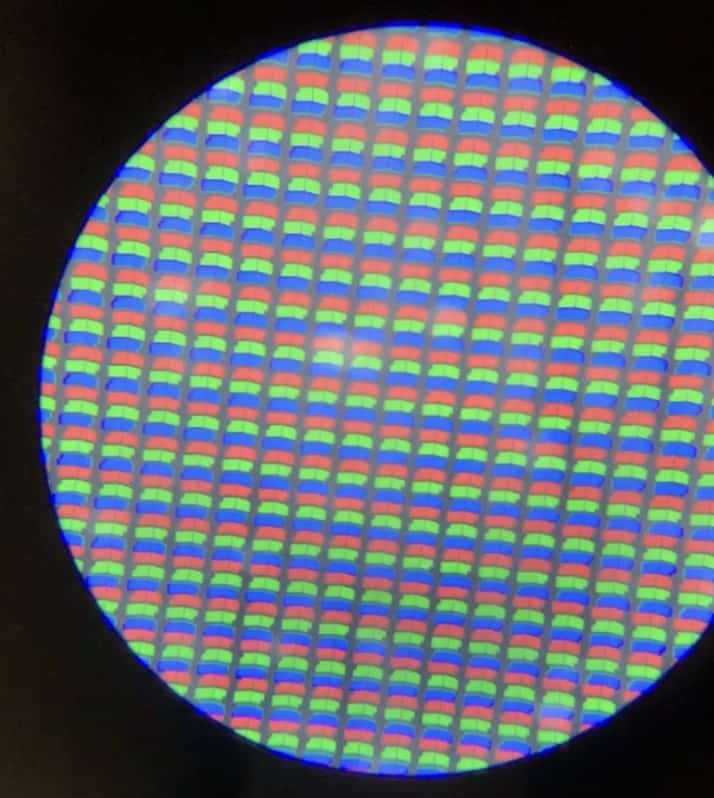

「あれ?意外と色の数が少ない?」と気づくはず。顕微鏡でさらに拡大してみると、驚くことに赤・青・黄色の3色で構成されているのがわかります!

ただし、ここで注意。厳密には、赤はちょっと強すぎるのでピンクっぽい色、青も強すぎるので水色っぽい色、そして黄色が使われています。この3色をうまく混ぜ合わせることで、あのカラフルな虹色が作り出されているんですね。

顕微鏡で「肉」を見ると…驚きの発見が!

同様にして、チラシを顕微鏡でのぞいてみました。顕微鏡を初めて使う授業で生徒たちが大喜びする教材を、小森栄次先生から教えていただきました。それがこちら、「秘密の定規」です!

この定規、何かが貼り付けてありますよね。でも、これが何だかわかりますか?なんと、あるスーパーの広告に掲載されている「肉」の写真なんです!

さっそくこの「肉」を顕微鏡でのぞいてみましょう。すると驚きの光景が広がります。細かなドットがびっしり!

肉のピンク色に見えていた部分は、実は無数のカラフルな点の集まりだったんです。赤や黄色、青…さまざまな色の小さなドットが、肉の色合いを作り出していました。これを目にしたとき、思わず心の中で叫びました。

「これがあの肉のピンク色になるのか!」

頭では「印刷の仕組み」として理解しているつもりでも、実際に目で見ると感動しますよね!また顕微鏡で文字を追いかけると、自然とスライド操作に慣れていきます。顕微鏡では上下左右が逆に動くため、生徒たちは「あれ、どっちに動かせばいいんだっけ?」と、悪戦苦闘。でも、この「探してみよう!」という体験型の学びが、操作の練習にもつながるんです!

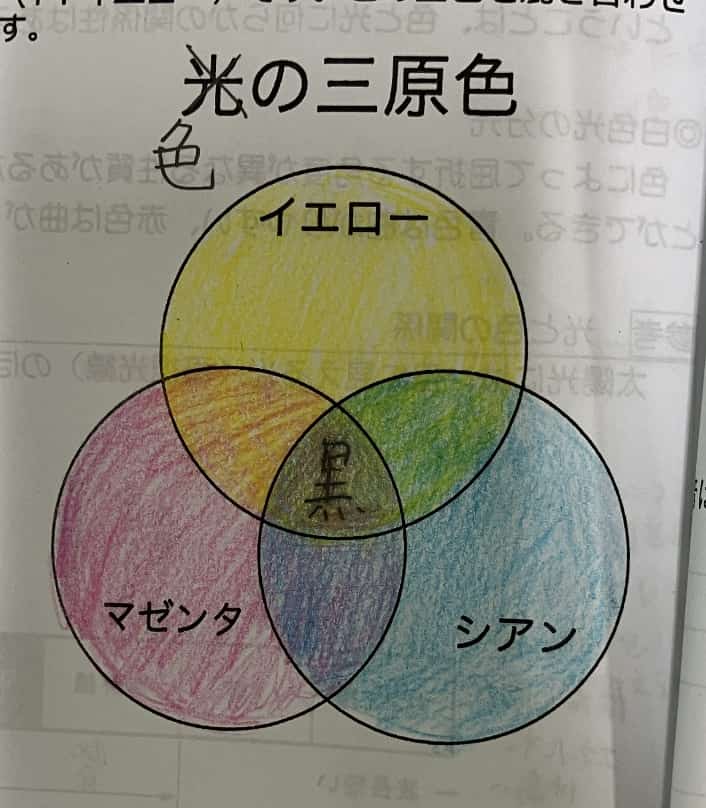

実際に色鉛筆で塗ってみると、色の三原色を体験することもできます。ピンク・水色・黄色の色鉛筆で行いましょう。

ちょっとした工夫で授業がもっと楽しく!

文字を追いながら顕微鏡の動かし方を体験する、という工夫には驚かされました。「こうやって教えれば楽しい授業になるんだ!」と感心するばかりです。ちなみに、顕微鏡で観察する際には横からLEDライトで照らすと、より鮮明に見えます。ぜひ試してみてください!この色の含み具合でいろいろな色が作られていることがよくわかりますね。物理の話になるのですが、顕微鏡で拡大してはじめてわかることは、たくさんありますね。

なお広告のみを見ても、プレパラートの上にのせないとピントが合わないことがあります。また広告は光を通しにくいので、上から光をあてるために、顕微鏡によってはペンライトを用意して、上から光をあてるとよく見えることがあります。

別件で、色紙の色も見てみました。どうなっているのでしょうか。

この場合は同じような黄色に見えます。PCの画面で作った黄色をみてみると、

このように見えました。こちらは光の三原色で、緑・青・赤となり、色の三原色(イエロー・シアン・マゼンタ)とは異なるのが面白いところです。

光の三原色と色の三原色の違い

中学で習う光の三原色は「赤・青・緑」。これらを組み合わせると白い光を作ることができます。

• 光の三原色 → 赤・緑・青(RGB)

一方、色の三原色は「マゼンタ・シアン・イエロー」。これは、インクや絵の具など、色を混ぜていくことで黒に近づいていく特徴があります。

• 色の三原色 → マゼンタ・シアン・イエロー(CMY)

SDGsのロゴの「O」の色も、この色の三原色の仕組みを利用して作られているんですね!

顕微鏡を使うと、身近なものがまったく違う世界に見えてくるのが面白いですよね。皆さんもぜひ、手元にあるカラフルな印刷物を拡大して、「どんな色が使われているのか?」を探ってみてください!

科学のタネを発信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

体中に梱包材をはりつけてみよう!

体中に梱包材をはりつけてみよう!

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。