科学史を使って面白く学ぶ!原子と惑星の不思議

サイエンストレーナーの桑子研です。このサイトで科学を一緒に楽しみましょう。

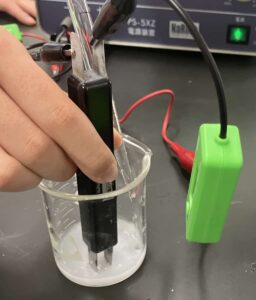

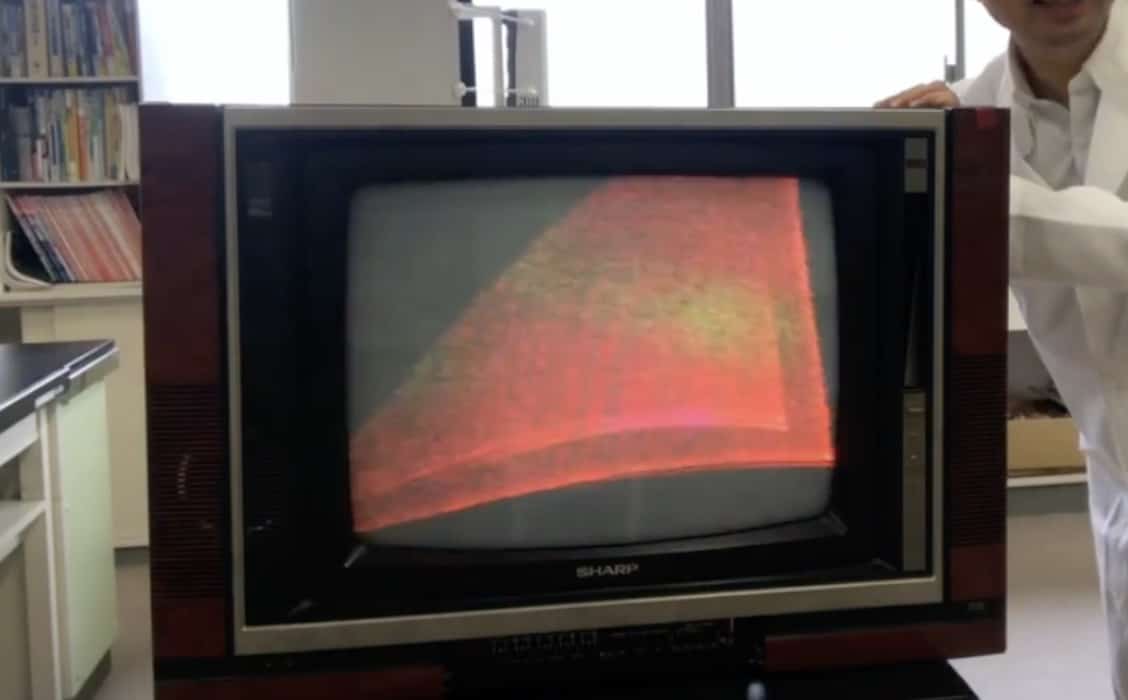

物理や地学の授業をしているとき、科学史を紐解くことがとても大切だと感じる分野があります。それは「原子分野」です。でも、実際のところ、原子の世界を目で見るのは難しいことが多いですよね。ブラウン管テレビを引き取って学校に置き、その中の電子銃を見せることはできても、それだけでは原子の世界のすべてを見せることはできません。

だからこそ、映像を使って視覚的に説明することが多くなりますが、授業全体の流れとしては、科学史を使ってわかりやすく引き込んでいくことがカギになります。

原子分野では、科学史を追いかけることで、常識が次々に打ち破られていく爽快感を味わえるんです。もしその面白さをうまく伝えることができれば、生徒もきっと夢中になってくれるはずです。

そして、もう一つ大切にしているのが、「惑星の運動」についてです。特にケプラーの法則に関する授業では、突然登場するその法則に「なにこれ?」と思って興味を失ってしまうこともあります。実際、僕もその一人でした(笑)。だからこそ、科学史を通して惑星の運動をじっくりと紐解いていくことが大事だと感じています。

面白いことに、惑星という言葉の語源も興味深いんです。英語で「planet(プラネット)」は、ギリシャ語で「さまようもの」という意味があるんですよ。日本語の「惑星(まどう)」も、もしかしたらその意味と関連しているのかもしれませんね。昔の人々は、惑星を「法則がなく、たださまよっているもの」と考えていたのでしょう。

惑星の運動を学ぶ際の流れとしては、アリスタルコスから始め、コペルニクス、ガリレイ、ケプラー、そしてニュートンへとつなげていきます。アリスタルコスは、実は太陽中心説を最初に提唱した人物でもあるんです。少し難しめな範囲ですが、どうやって教えたら面白く伝わるか、日々模索しています。もし、みなさんが面白い導入方法やアプローチをしているのであれば、ぜひ教えてください!