「パカッ」でわかる水圧の正体!円筒形容器を使った水圧測定実験の方法

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

~水槽と円筒容器を使った水圧測定実験~

水圧って、教科書で読んでもいまいちピンと来ない…そんな声、理科教師なら一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。でも、もしその「水圧」が目に見えるようになったら?そして、音や動きで“実感”できたら?今回は、中学生にも直感的に理解しやすい「水圧」の実験をご紹介します。題して「パカッと水圧測定装置」!

シンプルな材料で構成されたこの実験は、水圧が深さによって変化する様子を、感覚的かつ定量的に捉えることができる優れものです。生徒の「なるほど!」を引き出すにはぴったりの内容です。

◆ 準備するもの

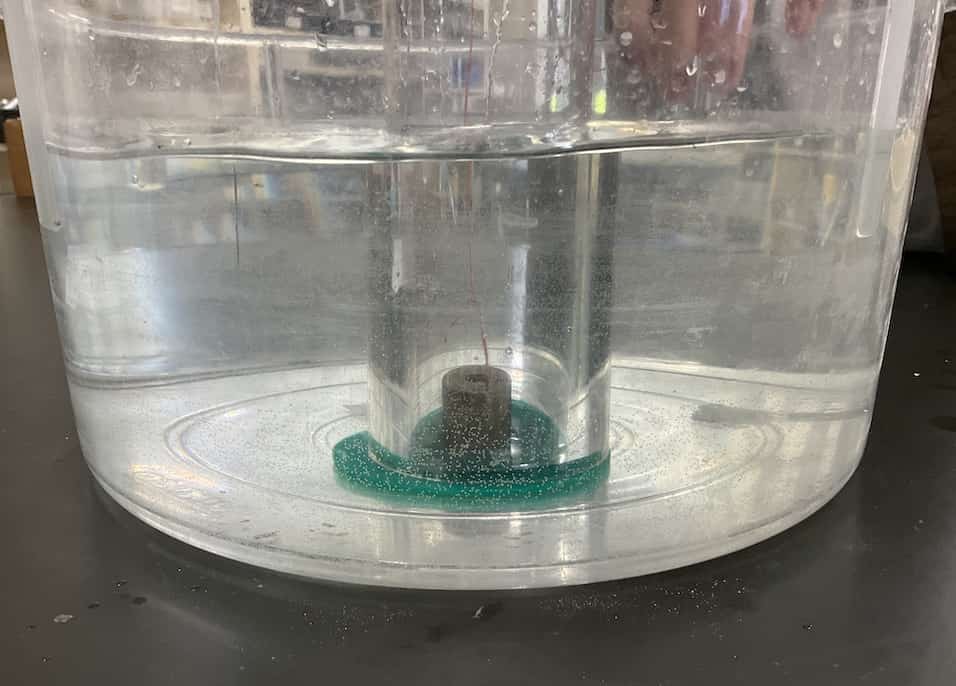

• 水槽(ある程度深さのあるもの)

• 円筒形容器

• フタになる円盤(容器の底をぴったり塞げるサイズ)

• おもり:35g × 1個、70g × 3個

• メジャーまたは定規

• グラフ作成用にPCやスプレッドシートなど

◆ 実験の概要と手順

1. 装置の準備

円筒容器の底に円盤を乗せ、その上におもりを載せます。円盤は水圧によって下から押し上げられ、一定の深さまでは浮き上がりません。

2. ゆっくり沈めていく

容器全体を静かに水中に沈めていくと、ある瞬間、「パカッ」と円盤が外れて下に落ちます。このときの深さを測定します。

3. データを記録する

おもりの重さと、円盤が外れたときの深さを記録します。おもりを変えて複数のデータをとります。

◆ 仕組みを考えよう

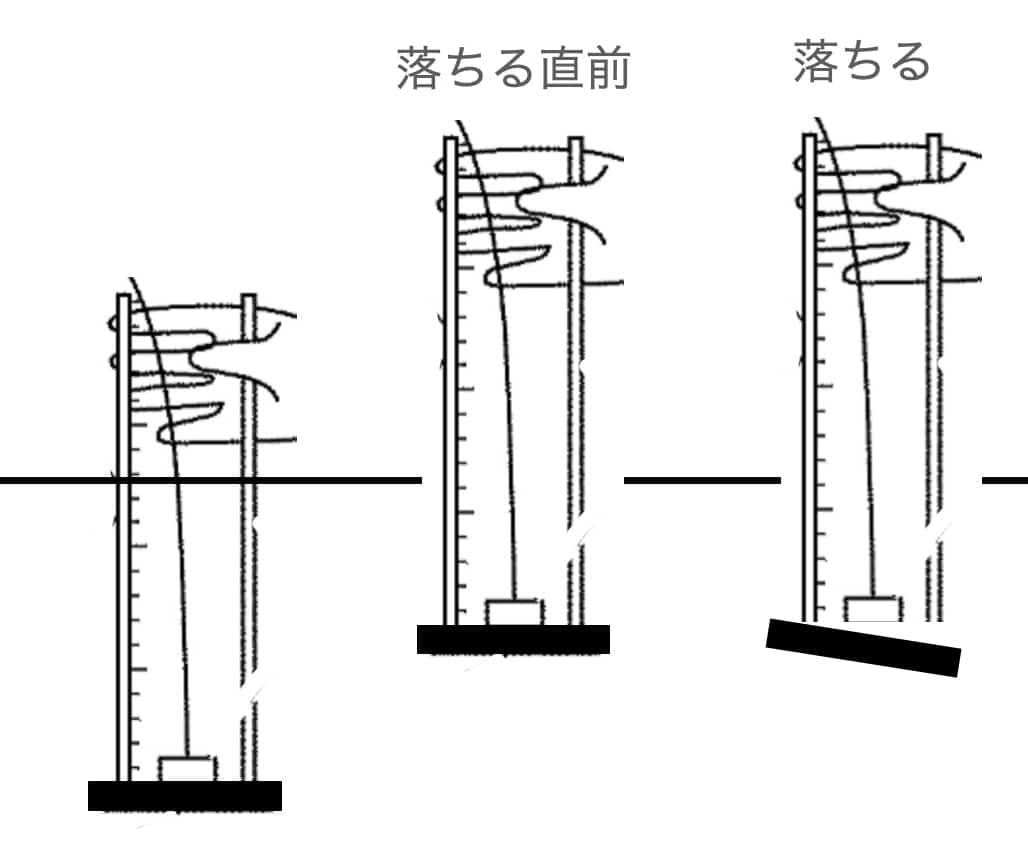

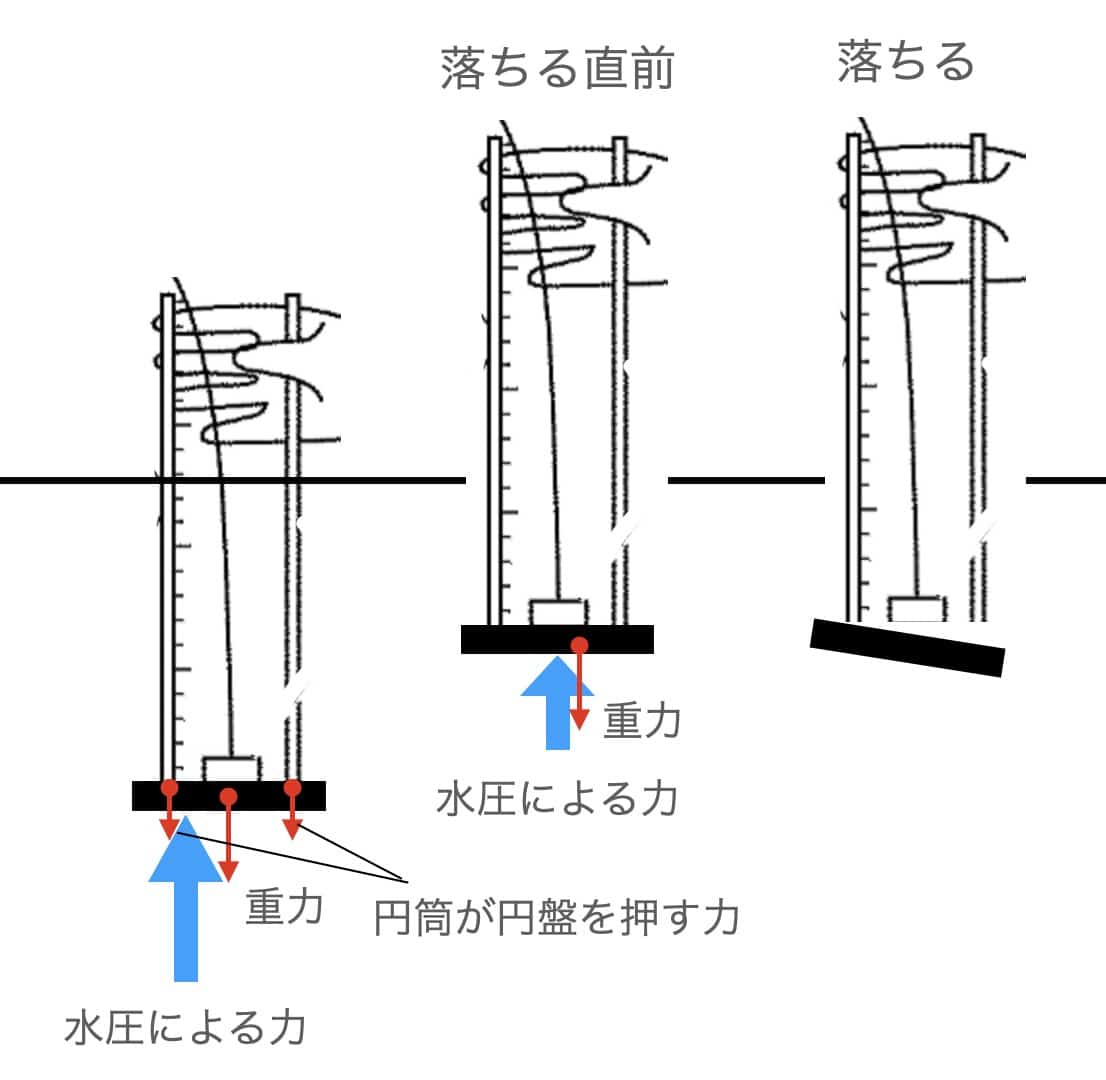

実験では、円盤が外れる瞬間=水圧による力と重力がつり合った瞬間です。

つまり、

水圧による力 = おもりの重力

この関係から、水圧による力を求めるには「おもりの重さ(力)」を知ればよく、それを 円盤の面積で割れば圧力(Pa) を算出できます。

蓋が落ちる前の力のバランスを考えると、

蓋が落ちる前の力のバランスを考えると、

水圧による力=重力+円盤を押す力

となってます。また落ちる瞬間の力の大きさを考えてみると、水圧による力と重力がつり合うということがわかります。

このときの力のバランスを考えると、

水圧による力=重力

となるので、水圧による力を測るためには、重力を計れば良いということになります。また水圧による力がわかれば、それを円盤の面積で割ることによって、その時の圧力を求めることができます。

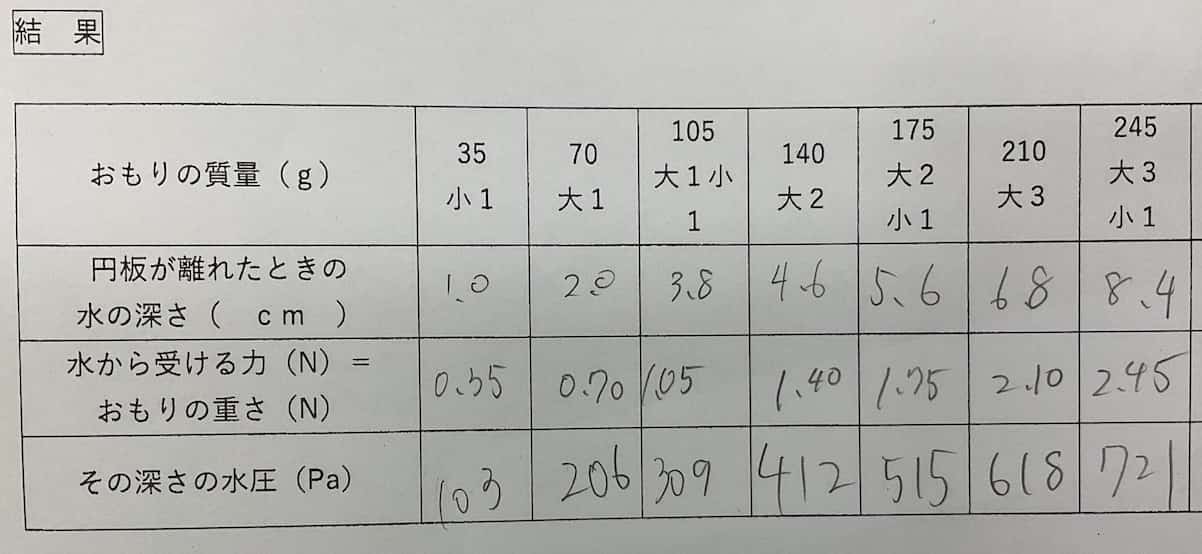

実際にデータを測定すると次のようになります。なお円筒形の直径が6.6cmくらいなので、半径は3.3cmとなります。なお、円盤の半径は3.3cm(直径6.6cm)なので、

面積は

π × 半径² ≒ 3.14 × (3.3 cm)² ≒ 34.2 cm² ≒ 3.42 × 10⁻³ m²

◆ 横軸は深さ?圧力?

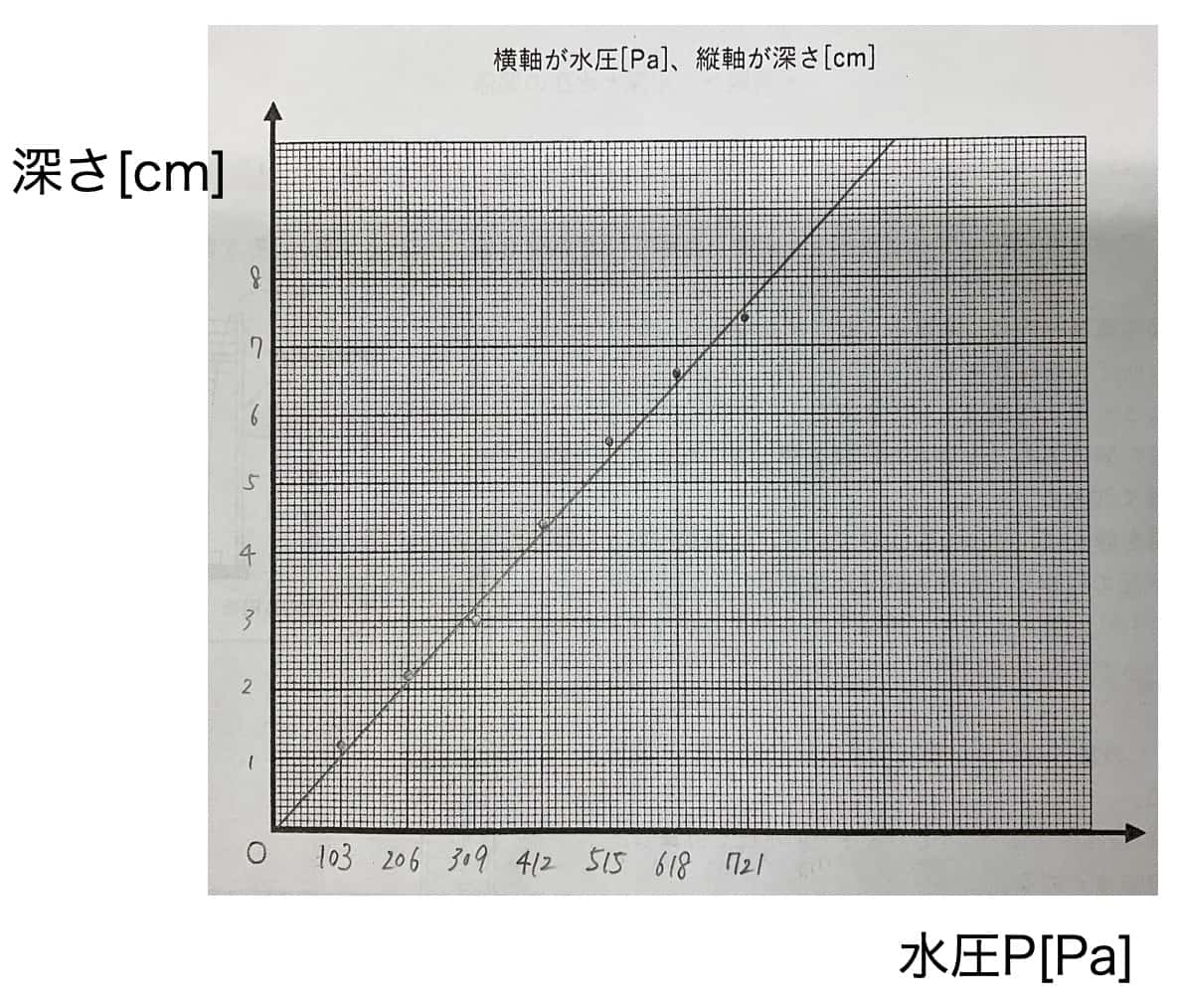

通常のグラフは、変えた量を横軸(x)、 測定した量を縦軸(y) にとります。

1cmあたり100Paずつ増えている様子がわかりますね。普通グラフは、変えたものをx軸に、測定したものをy軸に書きますが、この場合は深さを横軸にとった方がわかりやすいグラフになるのでしょうか。ちょっと気になっているところです。

水圧測定実験の説明用の絵はこちらです。適宜編集して使えます。

◆ まとめ

この「パカッと水圧実験」は、

-

水圧が深さに比例することを目で見て体感できる

-

力のつり合いの概念が自然と理解できる

-

圧力の式 P = F / S の意味が実感として残る

と、理科の本質的な理解に役立つ授業ネタです。準備もシンプルなので、ぜひ一度お試しください!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

テレビ番組・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

- 2月27日 科学監修をした番組が放送予定です。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師・ショー・その他お知らせ

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。