葉っぱの中に世界があった!オオカナダモ細胞探検(観察の注意点等)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

オオカナダモで細胞観察!葉緑体と核が見えるか挑戦!

中学理科の定番実験のひとつ、「細胞の観察」。この単元ではタマネギの表皮細胞を使うことが多いのですが、題材としておすすめなのが オオカナダモ です。買うこともできるし、どこかで繁殖している可能性も高いので、拝借できることも多く、調達も比較的ラク。しかも、自ら光合成をしている「今生きている細胞」 を観察できるので、授業のインパクトも大きくなります。

今回は、そんなオオカナダモを使って、葉緑体の動きや核の観察に挑戦してみました。観察の準備や染色の工夫など、授業ですぐに活かせる手順を紹介します!

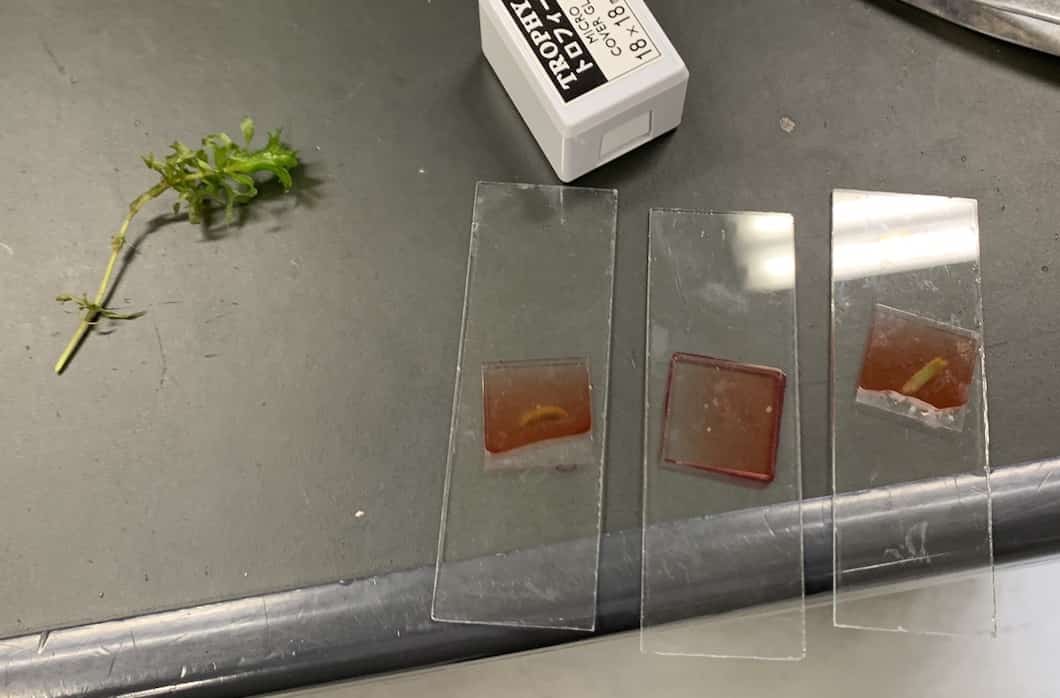

【準備するもの】

• オオカナダモ(柔らかめの葉先を使用)

• ピンセット

• ペトリ皿(+水)

• スライドガラス、カバーガラス

• 柄付き針

• コマゴメピペット

• ろ紙

• 酢酸カーミン(染色液)

• 顕微鏡(400倍まで対応)

【観察までの手順】

1. オオカナダモの葉を採取

葉先の柔らかい部分をピンセットで2〜3枚選び、水を張ったペトリ皿に入れておきます。

2. プレパラート作成(無染色)

やわらかそうな葉を1枚、スライドガラスにのせ、コマゴメピペットで水を1滴たらします。柄付き針とピンセットを使ってカバーガラスを静かにかぶせ、はみ出した水はろ紙で吸い取ります。

3. プレパラート作成(染色)

別の1枚には、酢酸カーミンを1滴たらしてカバーガラスをかけます。ろ紙で余分な液をとったら、3分ほど放置してから観察します。

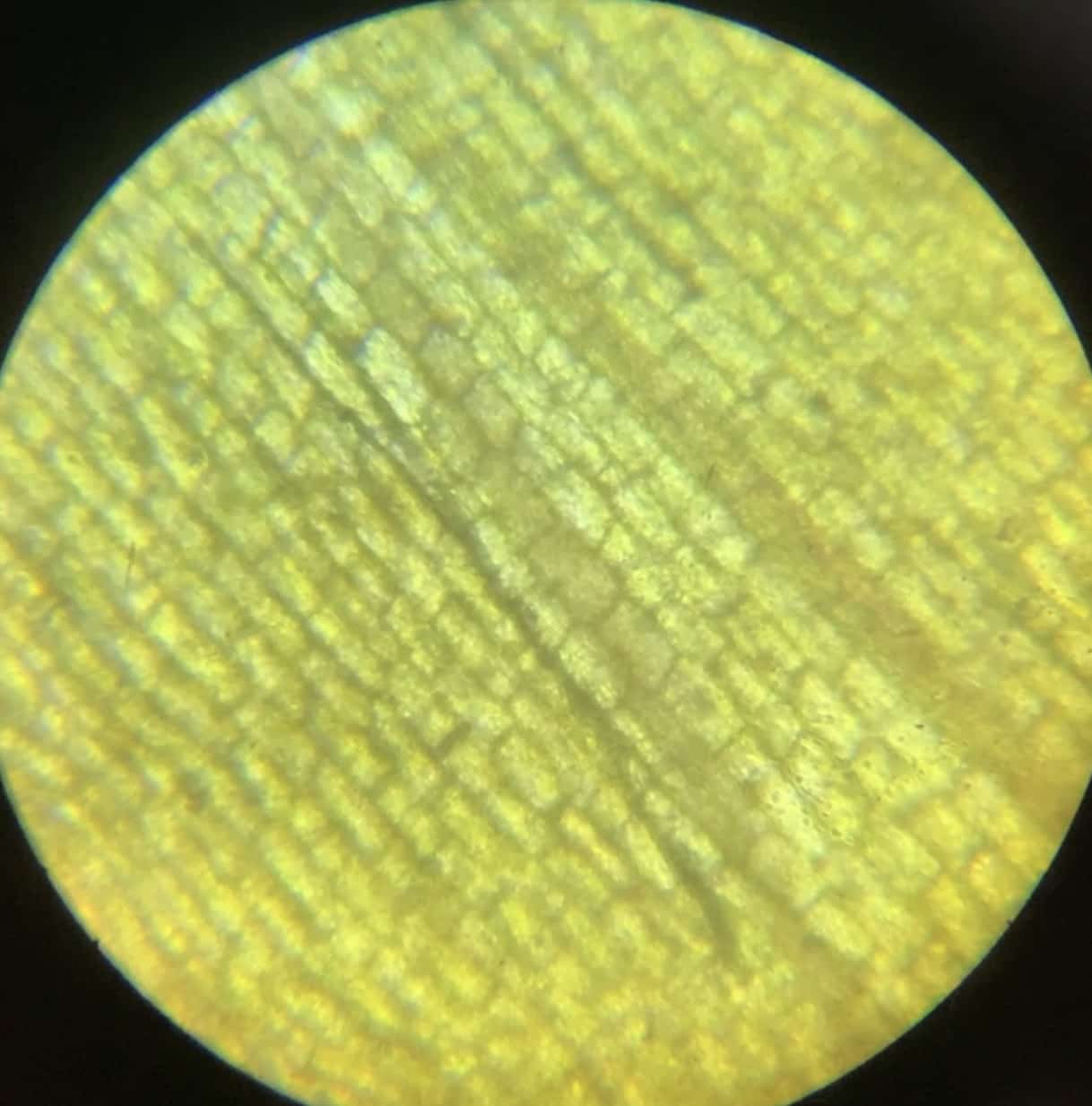

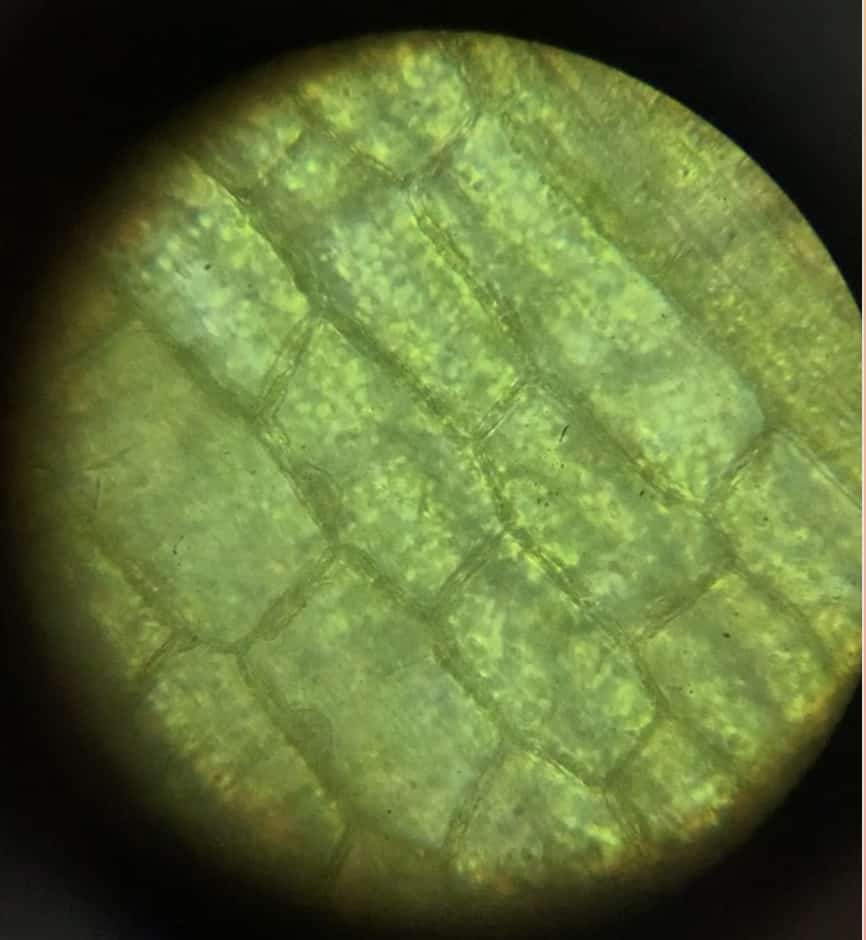

【観察と倍率の工夫】

まずは接眼10倍 × 対物4倍=40倍で全体像を確認。次に対物レンズを10倍にして100倍で細胞の構造が少しずつ見えてきます。最後に、対物レンズ40倍に切り替え400倍で細胞の詳細を観察します。

※高倍率時はプレパラートとレンズの接触に注意!

横から見て、レンズがギリギリまで近づいたら、そこからゆっくり離しながらピントを合わせるのがコツです。

【観察結果】

• 無染色のプレパラートでは、葉緑体がはっきり観察でき、光合成をしている様子をイメージさせることができます。

• 染色した方では、核の観察ができる…はずだったのですが、今回はあまりはっきり見えず。染色時間や葉の厚さに左右されるのかもしれません。

→ タマネギの細胞のほうが核がクリアに見える印象です。

【授業でのポイント】

• 40倍→100倍→400倍と段階的に観察を進めることで、「見えるようになる」体験を積み重ねられます。

• 葉緑体が実際に動いているようすが観察できることもあるので、「生きている細胞」の迫力を味わえます。

• 染色による観察は時間配分や液量の調整がポイント。一度教師が試しておくとスムーズに授業に活かせます。

オオカナダモを使った細胞観察は、準備も比較的簡単で、理科室にある材料だけで実施可能。葉緑体の観察だけでなく、染色で核にも挑戦できるので、理科の「見る」学習にぴったりです。観察後には、タマネギとの違いや、染色の意味などを生徒と話し合うと理解も深まりますよ!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

テレビ番組・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

- 2月27日 科学監修をした番組が放送予定です。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師・ショー・その他お知らせ

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。