恐竜より古い「生きた化石」の秘密。顕微鏡で見るシダ植物の驚異のサバイバル戦略

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

皆さん、こんにちは! 公園や林で、まるでゼンマイ仕掛けのようにクルクルと丸まった、不思議な新芽を見かけたことはありませんか?

その植物、実は恐竜が地球を闊歩(かっぽ)するよりもずっと昔、約4億年前から存在している「生きた化石」、シダ植物なんです。

私たちのご先祖様(脊椎動物)がようやく地上に上がってきた頃には、彼らはすでに大先輩としてこの星を覆っていました。そして、彼らの戦略は「種」を作ることではなく、肉眼では見えないほどの小さな粒、「胞子(ほうし)」という名のタイムカプセルで命をつなぐことでした。

今回は、そんなシダ植物が持つ太古からのサバイバル戦略の秘密を、顕微鏡を使って探る観察実験をご紹介します!身近な自然から、壮大な植物進化のドラマを読み解いてみましょう。

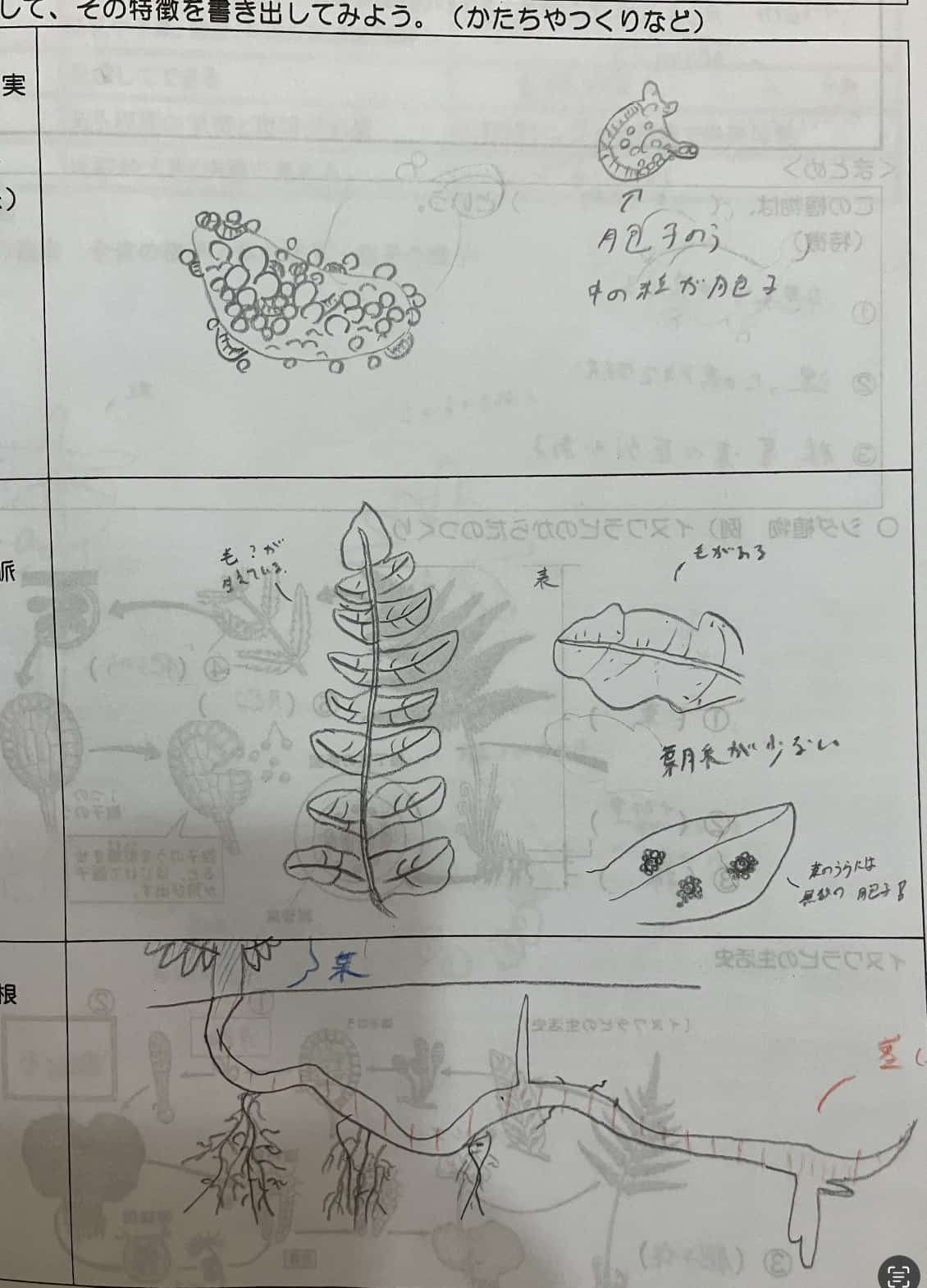

🌿まずはシダ植物を探そう!~進化の証「維管束」にも注目~

春から初夏にかけて、シダ植物は元気な新芽を伸ばします。学校の周りや公園、林の中など、少し湿り気のある場所を歩いてみましょう。あのクルクルと丸まった新芽、通称「ぜんまい」のような形を見つけたら、それがシダ植物の葉です。

シダ植物は、中学理科で習う植物の分類で、「維管束」を持つものの、種子を作らないという、進化の途上にいる重要なグループです。

地下茎には、水や養分を運ぶ典型的な茎の維管束の通り方が見られます。

「地上に伸びている葉」(長い葉柄を含む)は、この地下茎から維管束が枝分かれして入ってきています。

維管束(いかんそく)とは、私たちの体でいう「血管」のようなもの。水や栄養分を体の隅々まで運ぶための、植物が発明したインフラです。

シダ植物が、ジメジメした場所でしか生きられないコケ植物と決定的に違うのは、この維管束を持っていることです。コケ植物は全身で水を吸うしかないので大きくなれませんが、シダ植物はこの「パイプライン」を使って根から水を吸い上げ、高いところまで体を伸ばすことができました。これこそが、植物が本格的に地上へ進出するための「大革命」だったのです。

🔬胞子を観察する準備と手順

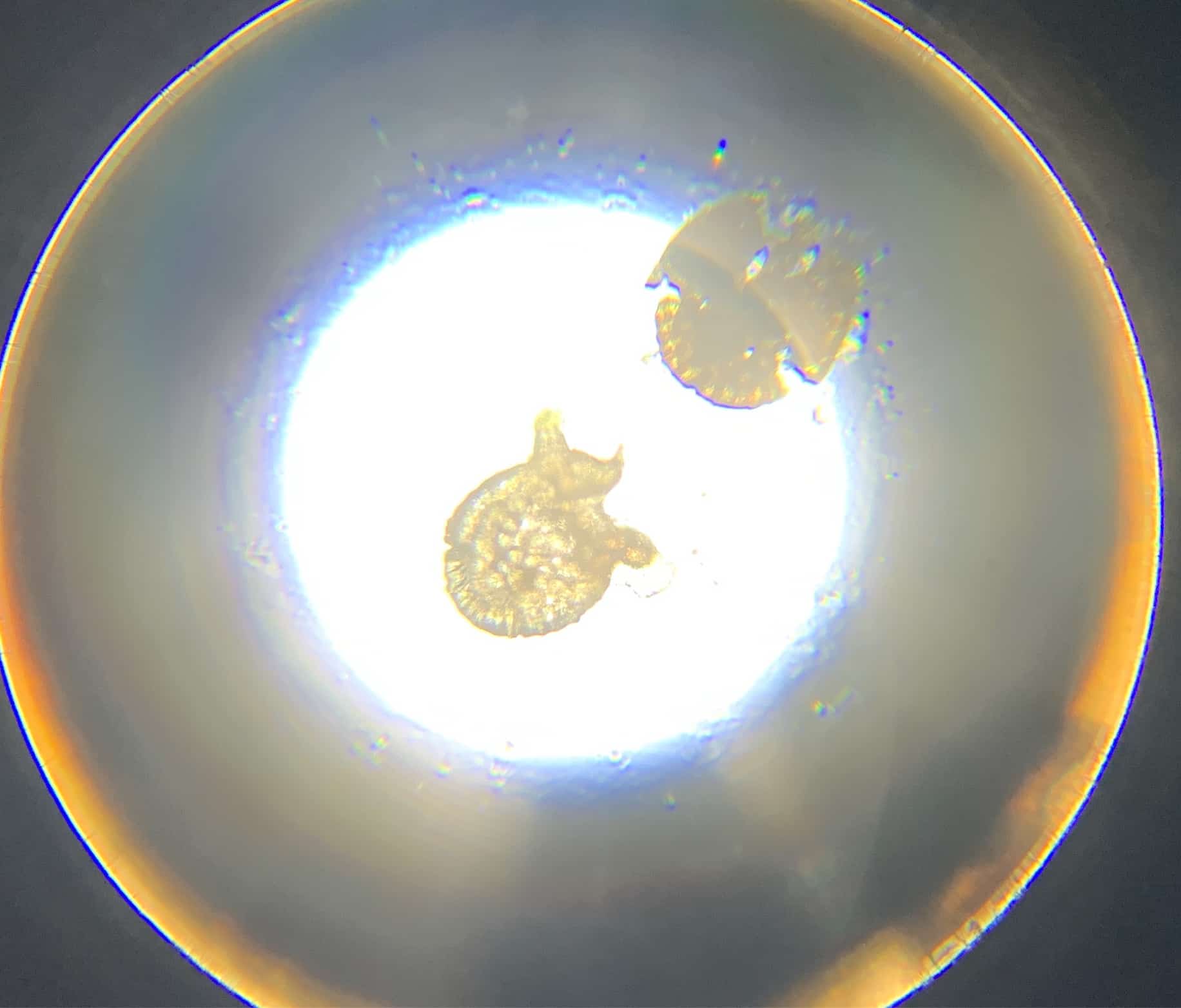

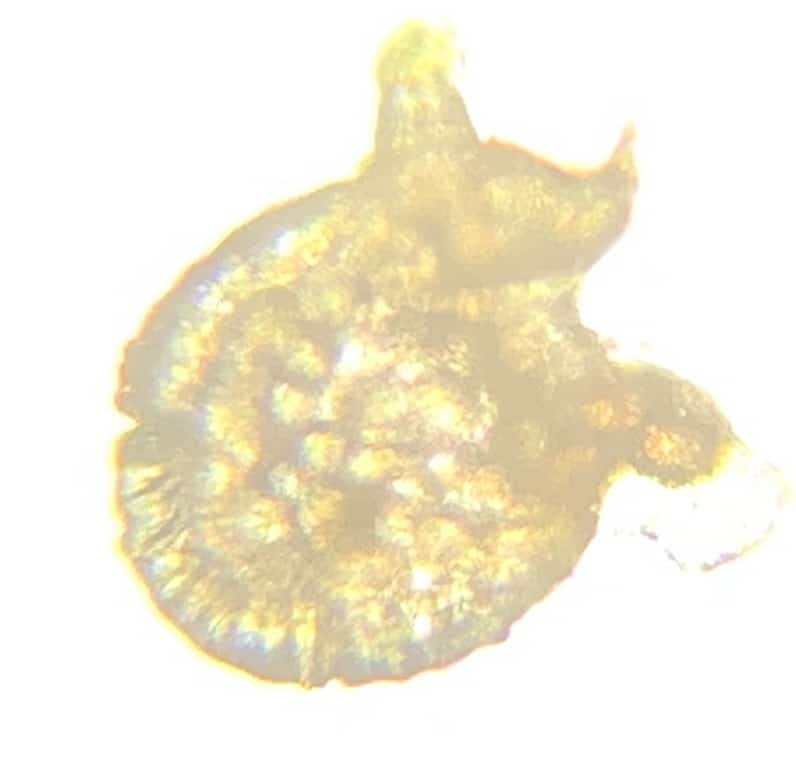

シダ植物が子孫を残すための粒、「胞子(ほうし)」を顕微鏡で見てみましょう。 葉の裏をめくってみてください。茶色いブツブツが並んでいませんか?これが「胞子のう(ほうしのう)」という袋で、この中に未来への希望である胞子がぎっしり詰まっているのです。

全体の様子

茎と根の様子

準備するもの

- シダ植物(特に葉の裏に茶色い胞子のうがついているもの)

- ピンセット

- スライドガラス、カバーガラス

- 顕微鏡(100倍程度でも十分観察可能)

- エタノール(後で胞子のうをはじけさせる実験に使用)

手順

1. シダの葉の裏を確認

胞子のう(小さなつぶつぶが並んでいる部分)がついている葉を選びます。

2. 胞子を取り出す

ピンセットを使って、胞子のうを優しくはぎ取ります。

3. スライドガラスに載せる

胞子のうをスライドガラスに置き、カバーガラスで軽く押さえます。

4. 顕微鏡で観察

低倍率(100倍程度)で観察すると、胞子のうの中にびっしり胞子が詰まっている様子が見えます。

科学のドラマ!胞子のうが「はじける」瞬間

さあ、ここからがハイライトです! 観察を続けていると、まるで小さな爆発のような、劇的な瞬間に出会えることがあります。胞子のうが「パチン!」とはじけて、中の胞子を一斉にまき散らすのです。

なぜこんなことが起きるのでしょう? 胞子のうには「環帯(かんたい)」と呼ばれる、形が変わる仕掛けのついた細胞が並んでいます。これが乾燥して水分が失われると、ギュギュッと縮んでいき…限界まで達した瞬間、バネが弾けるようにして胞子を遠くへ射出するのです!

これは単なる偶然ではありません。できるだけ遠くへ、広い範囲へ子孫を届けるための、4億年かけて磨き上げられた、驚くべきサバイバル戦略なんです。

【実験のヒント💡】 乾燥のきっかけを与えるために、80%程度に薄めたエタノールを標本にかけてみましょう。水分が急速に失われることで、しばらくすると胞子のうが勢いよく弾ける様子が観察できます。

観察してみると…

肉眼では単なる「茶色い粉」にしか見えない胞子のう。しかし顕微鏡でのぞくと、そこには精巧な機械仕掛けのカプセルと、その中にぎっしり詰まった小さな命の粒が広がっています。「植物は種子だけでなく、こんな小さな粒でも増えるんだ!」という生物の多様性への大きな発見につながるでしょう。

授業で活かすポイントとさらなる探究

この実験は、中学の「植物の分類」を教える上で、知識を五感で体験する絶好の機会です。

- 比較させる:種子植物の「種子」や、コケ植物の「胞子」と、シダ植物の「胞子」。これらを比べると、植物がたどってきた進化の道筋がより鮮明になり、理解が深まります。

- 時間経過を観察する:数時間放置して、胞子のうが自然にはじける様子をじっくり観察するのも面白い実験です。

- 発芽実験(究極のチャレンジ!):シダの胞子を湿らせた綿や土の上にまいてみましょう。運が良ければ数週間後、「前葉体(ぜんようたい)」という、シダ本体とは全く違うハート形の小さな姿に出会えます。実はシダ植物は、この小さなハートの上で「結婚」し、ようやく私たちが見知ったシダの姿になるという、二段階の不思議な一生(生活環)を送っているのです。ここまで観察できれば、君もシダ博士です!

シダ植物の胞子という小さなカプセルには、4億年の時を超えた壮大な進化のドラマと、生命の知恵が詰まっています。ぜひ、身近な自然に目を向け、顕微鏡というタイムマシンで、太古の世界を覗いてみてください!

参考:

NHKforSchool

シダ植物の増え方 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005401572_00000

胞子を投げる https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005100107_00000

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください! ・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら ・運営者の桑子研についてはこちら ・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら ・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!