「密度」を使って謎の金属の正体を暴け!実験から学ぶ「誤差」と「安全」の極意

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

みなさんは、目の前にある金属の塊を見て、「これが何の金属でできているか」をどうやって見分けますか? 見た目だけでは、鉄なのか、アルミニウムなのか、それとも銀なのか、なかなかわかりませんよね。実は、中学1年生の理科で学ぶ「ある実験」を行うと、まるで探偵のようにその金属の正体を暴くことができるのです。今日は、科学の基礎でありながら、奥深い「密度の測定実験」の授業風景と、そこで学ぶ大切な科学の作法についてご紹介します。

物質の「指紋」を探せ!密度の測定

本校の授業では、正体不明の3つの金属(ボルト・バネ状の金属・円錐状の金属)を生徒たちに渡します。 この金属が何でできているのかを突き止める鍵、それが「密度」です。密度とは、物質1㎤あたりの質量のことで、物質ごとに決まった値を持っています。いわば、物質の指紋のようなものです。

おもり・ばね・ネジ とします。

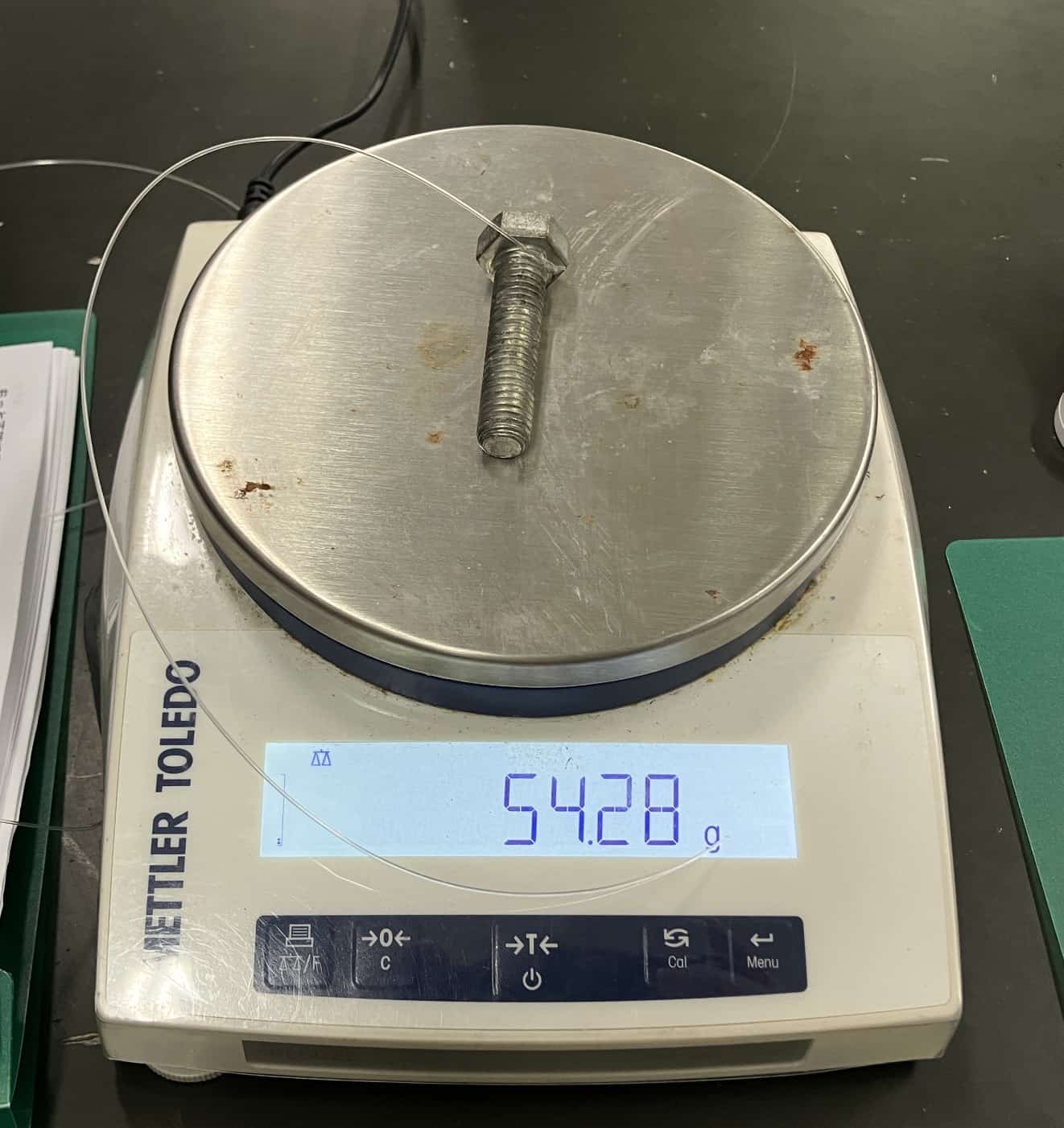

この指紋を照合するために、生徒たちは以下の手順でデータを集めます。電子天秤を使って「質量」を測る。メスシリンダーを使って「体積」を測る。「質量 ÷ 体積」の計算をして、密度を求める。シンプルな手順ですが、ここには科学実験の基本がぎっしりと詰まっているのです。

メスシリンダーは「誤差」との戦い

この実験で最も神経を使うのが、メスシリンダーを使った体積の測定です。 液体の中に金属を沈め、増えた水の量から体積を割り出すのですが、適当にやってはいけません。ここで生徒たちには、「真値(本当の値)」と「測定値(測った値)」、そしてその間に生まれる「誤差」について深く考えてもらいます。

質量については電子天秤で測ります。

また体積については、正確な値を追い求めるため、メスシリンダーの使い方には正確にはかるためのルールがあります。メスシリンダーの使い方については、こちらの動画で詳しくまとめられています。

水平な台の上に置く:斜めになっていると水面が正しく読めません。

目線は液面と同じ高さに:上から見たり下から見たりすると、目盛りがずれて見えてしまいます。

最小目盛りの1/10まで目分量で読む:中学理科のお作法です。実際はできるだけ読めるだけ読むということがポイントです。

なぜ「1/10」まで読むのでしょうか? 例えば目盛りが「35」と「36」の間にあったとき、「35.5くらいかな?」と読むことで、四捨五入したときにより真の値に近づけることができるからです。これを有効数字といいます。

また、安全面での工夫も欠かせません。 金属のおもりには「釣り糸」をつけています。ガラス製のメスシリンダーの中に金属をそのまま落とすと、ガチャン!と底が抜けて割れてしまう恐れがあります。 「ガラスが割れないように、釣り糸を持ってゆっくりと沈めること」。 これを徹底することで、道具を大切に扱う心構えと、安全への配慮を自然と身につけていきます。

個人のデータが集まり「法則」になる感動

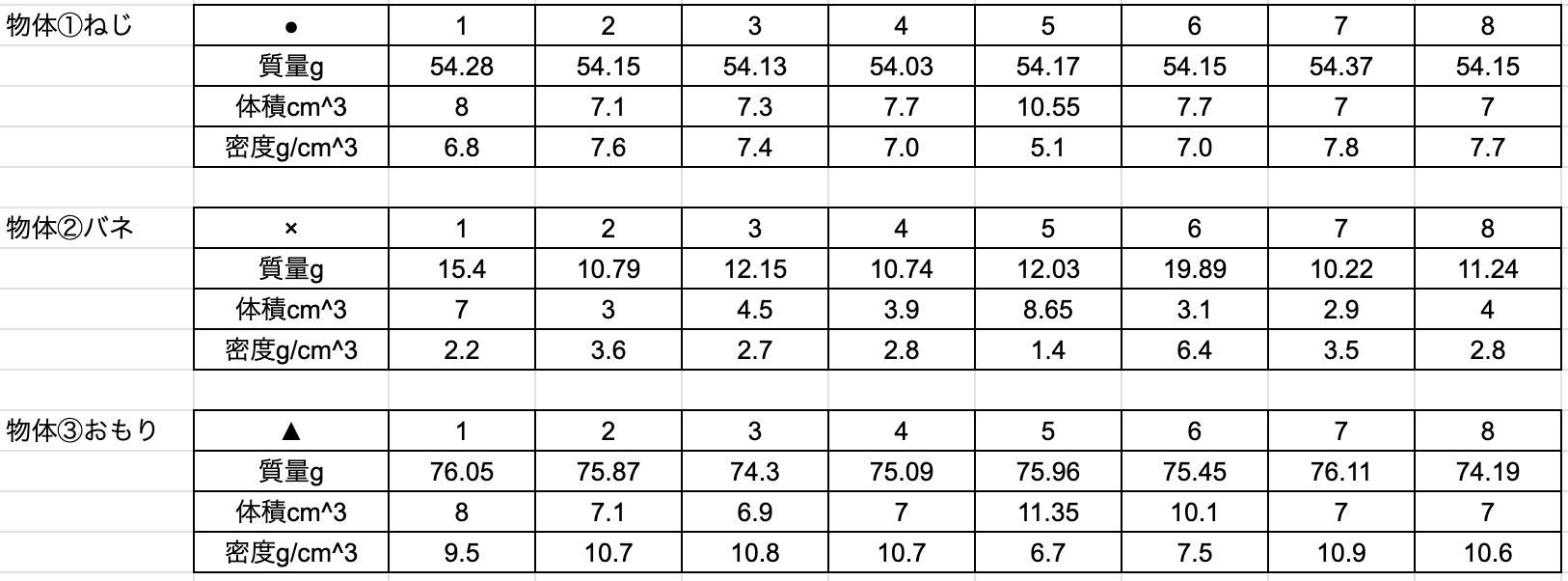

実験が進むと、各班からデータが出てきます。スプレットシートを共有して打ち込んでもらいました。

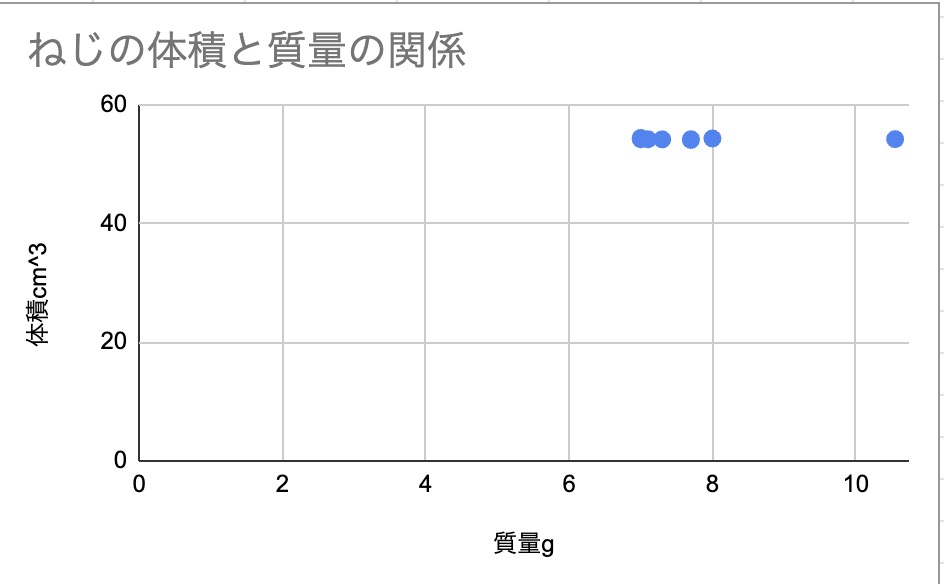

しかし、一つの班だけのデータでは、「たまたまそうなっただけでは?」という疑いが残りますし、測定には必ず誤差が含まれます。そこで、クラス全員の出番です。 全班の結果を持ち寄り、縦軸に「質量」、横軸に「体積」をとってグラフにプロットしていきます。

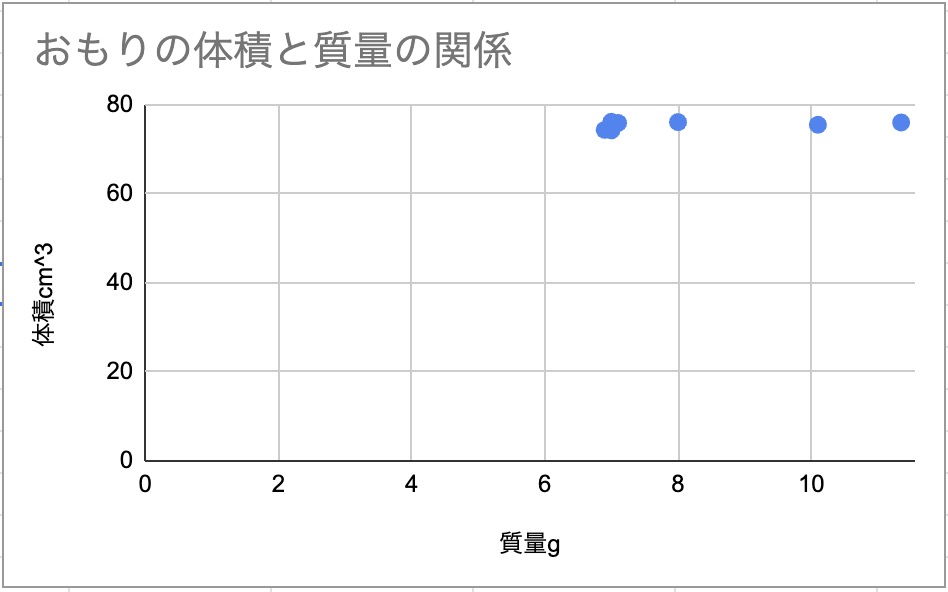

ねじのデータですが、どれも同じものを使っていることを考えると、一つだけポツンとした点があっておかしなことに気がつきますね。同様に、

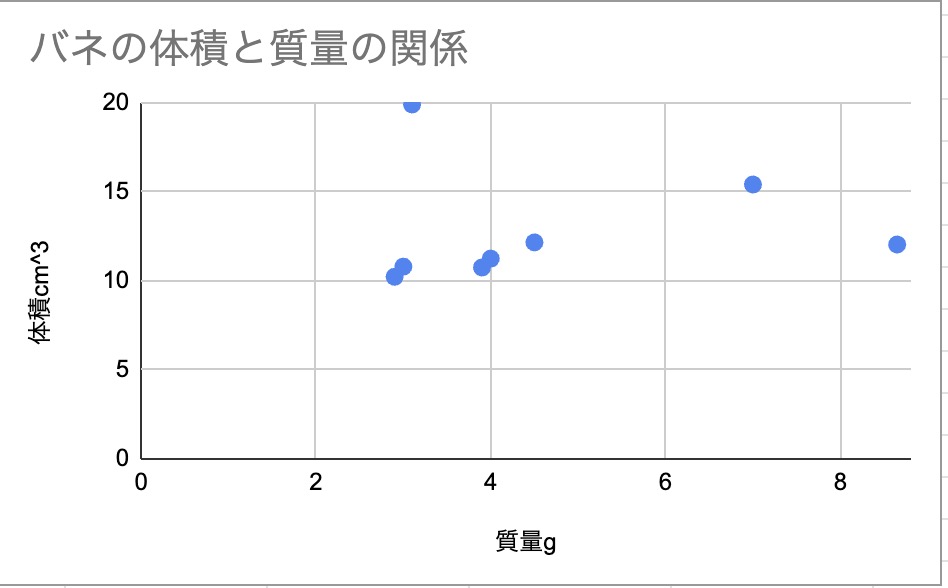

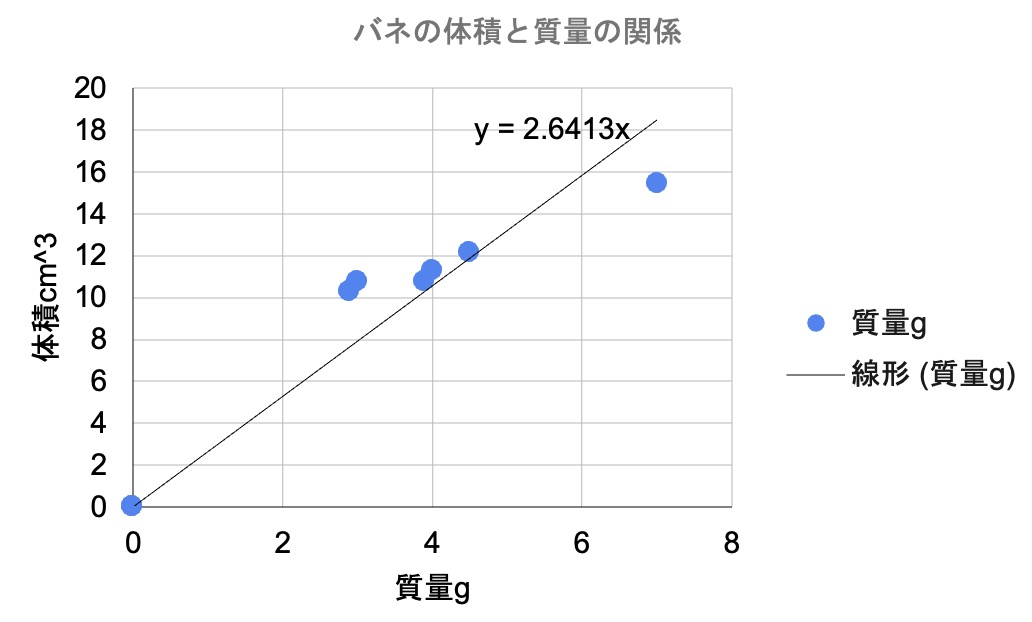

となりました。次にばねのデータがバラついていて良いので、外れ値を除いて直線を引いてみると(この作業はエクセルを使いました)

このようになります。これはアルミなのですが密度は2.7g/cm^3ということからすると、皆の力を使うことで数字がより近い値へと近づいたことがわかります。

この直線の「傾き」こそが、その物質の密度を表しています。 「自分たちの班のデータは少しずれていたけれど、クラス全体で見るとこの線に乗っている!」 この瞬間、生徒たちは「誤差」を超えて、物質が持つ普遍的な性質(=密度)を視覚的に理解します。

個々の小さな測定が、集まることで大きな真実を描き出す。これこそが科学実験の醍醐味ですね。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら

・運営者の桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

テレビ番組・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

- 2月27日 科学監修をした番組が放送予定です。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師・ショー・その他お知らせ

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。