【壁ドンで理解!】なぜ手が痛いの?実はカンタン「作用反作用の法則」

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

間違えやすい!作用反作用の法則と力のつり合い

「理科は得意なはずなのに、物理だけはなぜか苦手…」

「教科書を読んでも、力がどうなっているのか全然イメージできない…」

そんな風に悩んでいる人はいませんか?物理の授業で、たくさんの矢印が描かれた図を見て、「うわ、難しそう…」と、思わず目をそらしたくなる気持ち、とてもよくわかります。

中でも、多くの人がつまずくのが、「作用反作用の法則」と「力のつり合い」です。どちらも向きが反対で同じ大きさの力なのに、何が違うのか、どう使い分ければいいのか、頭の中がごちゃごちゃになってしまいますよね。でも、安心してください。実は、この2つの法則を見分けるには、たった1つのポイントを押さえればいいんです。

そのポイントとは、「どの物体に着目しているか」ということ。

これを理解すれば、もう二度と迷うことはありません。今日は、この2つの法則をしっかり見分けるための秘密の方法を伝授します。物理の面白さは、ここから始まります!

○作用反作用の法則

【今日のポイント!】力は物体と物体の間で 「作用力」と「反作用力」 という2つのセットで現れる!

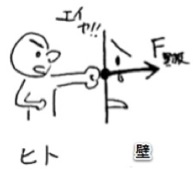

皆さんは、壁を強く叩いたとき、手が痛くなった経験はありませんか?なぜでしょう?それは、あなたが壁に力を加えた(作用力)と同時に、壁もあなたの手に力を返した(反作用力)からです。

力は、決して単独で発生することはありません。必ず、 「力を与える側」と「力を受ける側」 という2つの物体の間でペアで発生します。この関係が「作用反作用の法則」です。

壁の立場

壁に注目してみましょう。当たり前ですが、壁は人から力を受けています。この力は「人から壁が受ける力」ですね。

人の立場

次に、人に注目します。壁を叩いたので、手が痛い。これは壁から押されるためです。

人の立場

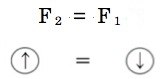

この力は「壁から人が受ける力」です。壁を強く叩けば叩くほど、手が痛くなるように、実はこの2つの力の大きさは全く同じなんです。このように、物体Aから物体Bに力(作用力)がはたらくとき、物体Bから物体Aにも、同じ大きさで逆向きの力(反作用力)がはたらきます。これを作用反作用の法則といいます。

作用反作用のペアを見つけるコツは、「〇〇から〇〇が受ける力」というように、主語と目的語を入れ替えてみることです。

作用力:人から壁が受ける力 反作用力:壁から人が受ける力

○作用反作用の法則と力のつり合い

ここからが最も重要なポイントです。作用反作用の力は、決してひとつの物体にはたらいて打ち消し合ったりはしません! 作用力と反作用力は、お互いの物体、それぞれにはたらく力です。これに対して、力のつり合いは、1つの物体にはたらく力がバランスを取るということを指しています。

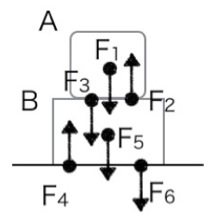

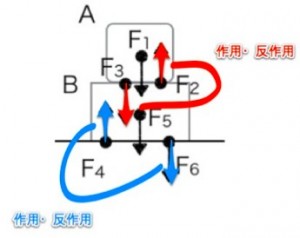

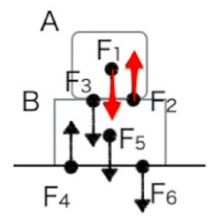

この違いをしっかり頭に入れて、下の図で考えてみましょう。

この物体AとBにはたらく力F₁〜F₆の中で、作用反作用のペアを探してみましょう。

F₂は「物体Bから物体Aが押される力」

F₃は「物体Aから物体Bが押される力」

どうでしょうか?主語と目的語が入れ替わっていますね。このF₂とF₃が作用反作用のペアです。

また、

F₄は「地面から物体Bが押される力」

F₆は「物体Bから地面が押される力」

これも、主語と目的語が入れ替わっているので、F₄とF₆が作用反作用のペアになります。

次に、力のつり合いを見てみましょう。力のつり合いを考えるときは、特定の1つの物体に注目します。例えば、物体Aにはたらく力は、F₁とF₂の2つです。

F₁は「地球から物体Aが引かれる力」(重力)、F₂は「物体Bから物体Aが押される力」(垂直抗力)です。このように、どちらの力も「物体Aにはたらく力」なので、これらがつり合いの関係にあることがわかりますね。

次に、物体Bに注目してみましょう。

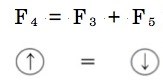

F₄、F₃、F₅は、どれも「物体Bにはたらく力」なので、つり合いの関係になります。

このように、たった1つのポイント 「力がはたらく物体は1つか、2つか」 を意識するだけで、作用反作用の法則と力のつり合いを簡単に区別できます。ニュートンがまとめた運動の3つの法則の中でも、第3法則である「作用反作用の法則」は少し難しく感じるかもしれませんが、今日ご紹介した方法でぜひマスターしてくださいね!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

体中に梱包材をはりつけてみよう!

体中に梱包材をはりつけてみよう!

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。