身近な材料で大興奮!ゴムロケットで学ぶ「弾性力」の科学遊び

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

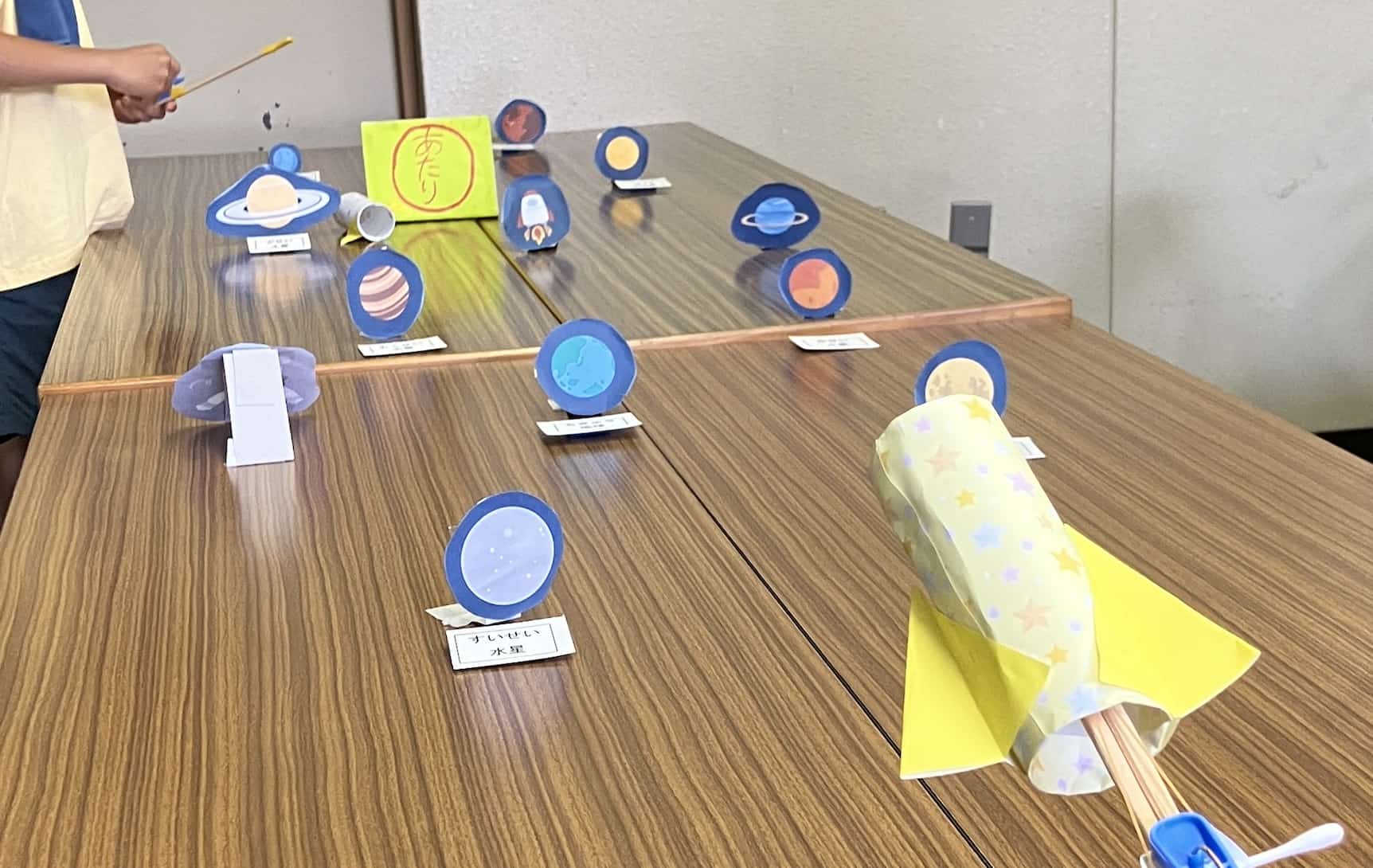

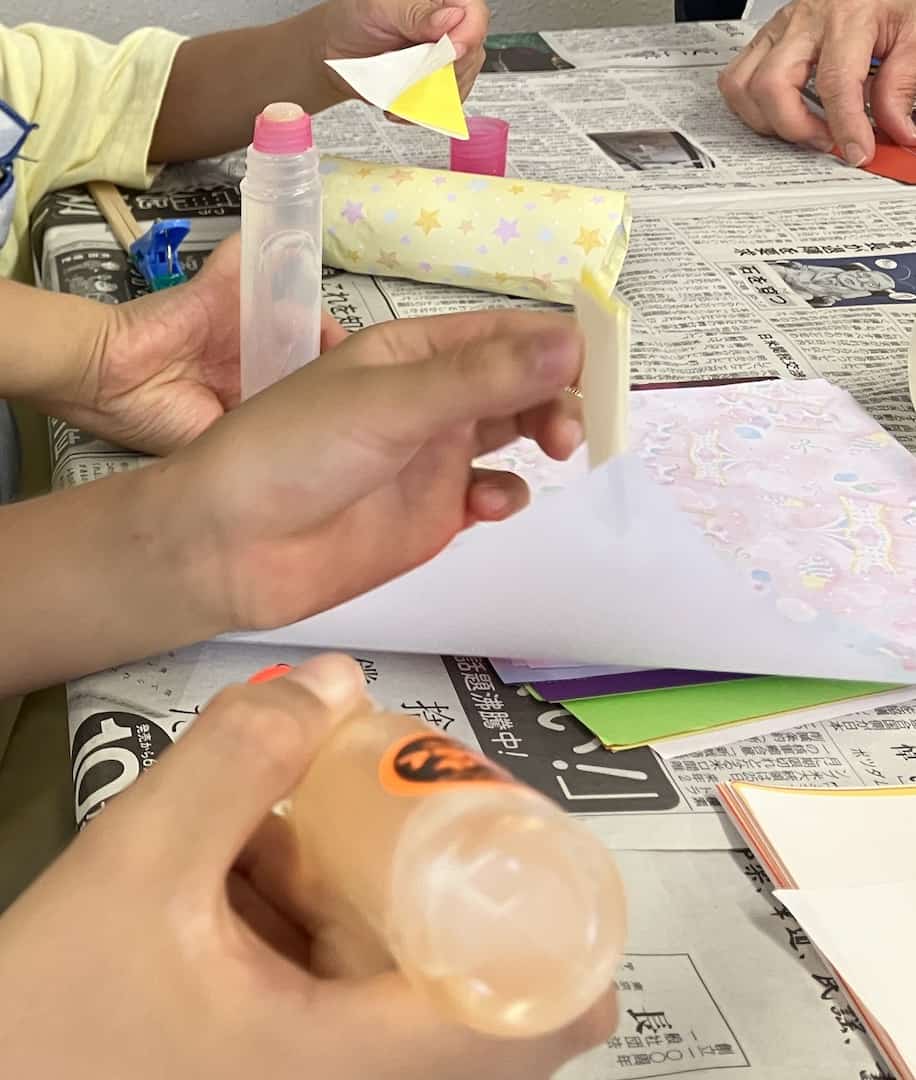

先日、近所の公民館で開かれていた「ゴムロケット飛ばし大会」に、子どもと参加してきました。ティッシュペーパーの芯で作ったロケットを、割り箸と輪ゴムを使った発射台で飛ばし、その飛距離を競うというシンプルな科学工作です。これが想像以上に面白く、子どもも大人も夢中になってしまいました。特に工夫されていたのが、「宇宙」をテーマにした演出です。飛距離に応じて「土星までロケットが飛んだ!」「天王星に到達!」といった目標が設定されており、子どもたちは大喜びでした。

この遊び、ただ楽しいだけでなく、理科の授業でも大いに活用できると確信しました。というのも、この工作には「ゴムの力(弾性力)」という、小学生でも学ぶ基本的な物理の原理が隠されているからです。中学校の「運動とエネルギー」の単元に入る前の導入や、エネルギーの変換について考えるための実習教材として、とても有効ではないでしょうか。今回は、この「ティッシュ芯ロケット」の授業での活用方法と、準備のポイントをご紹介します。

授業準備:わずか数百円でできる、ゴムロケット飛ばし大会!

この実験の最大の魅力は、手軽さとコストの安さにあります。生徒が家から材料を持ってくることも可能なので、授業準備の負担も少ないです。

準備物リスト(1人分)

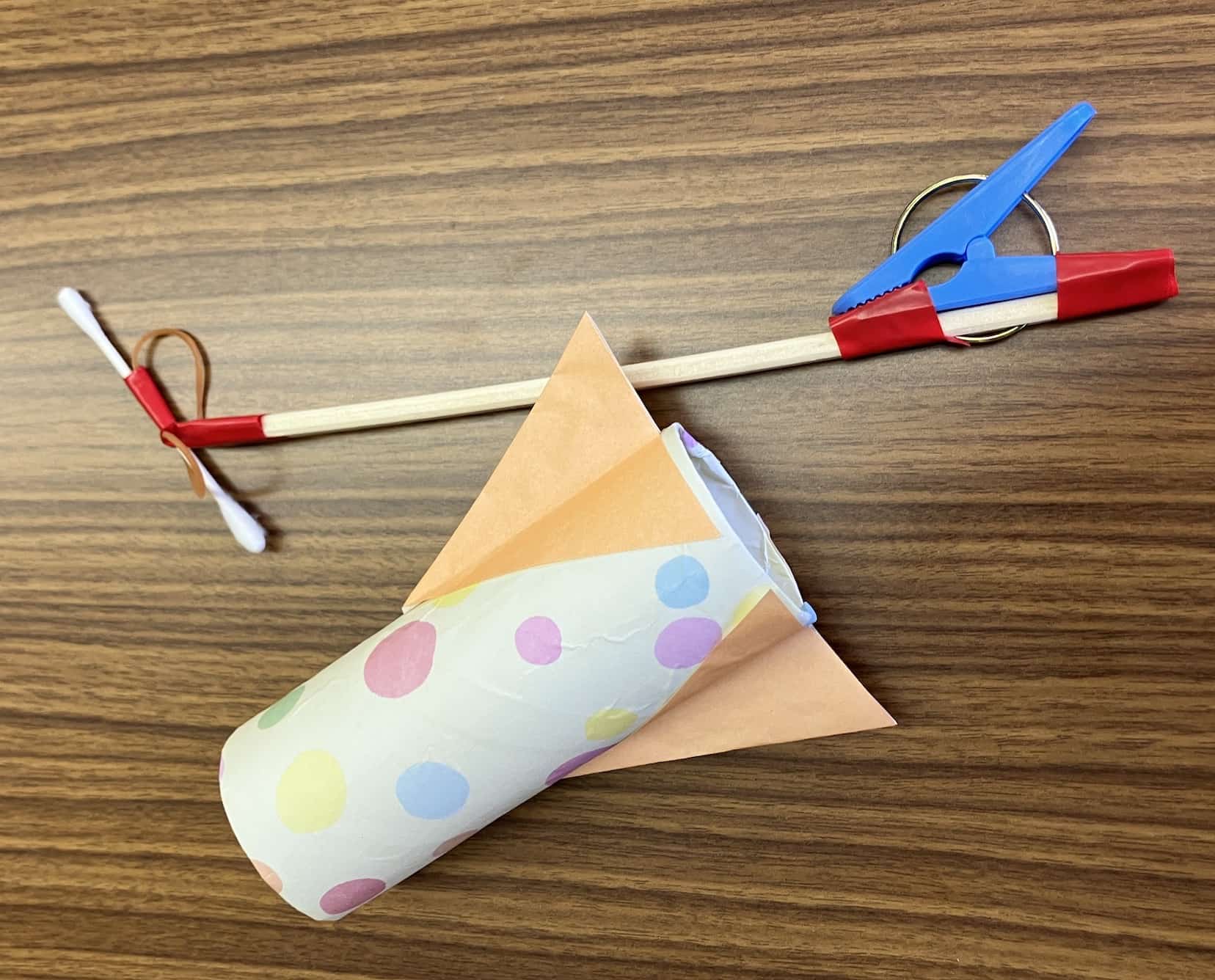

- ティッシュペーパーの芯: 1つ(ロケットの胴体になります)

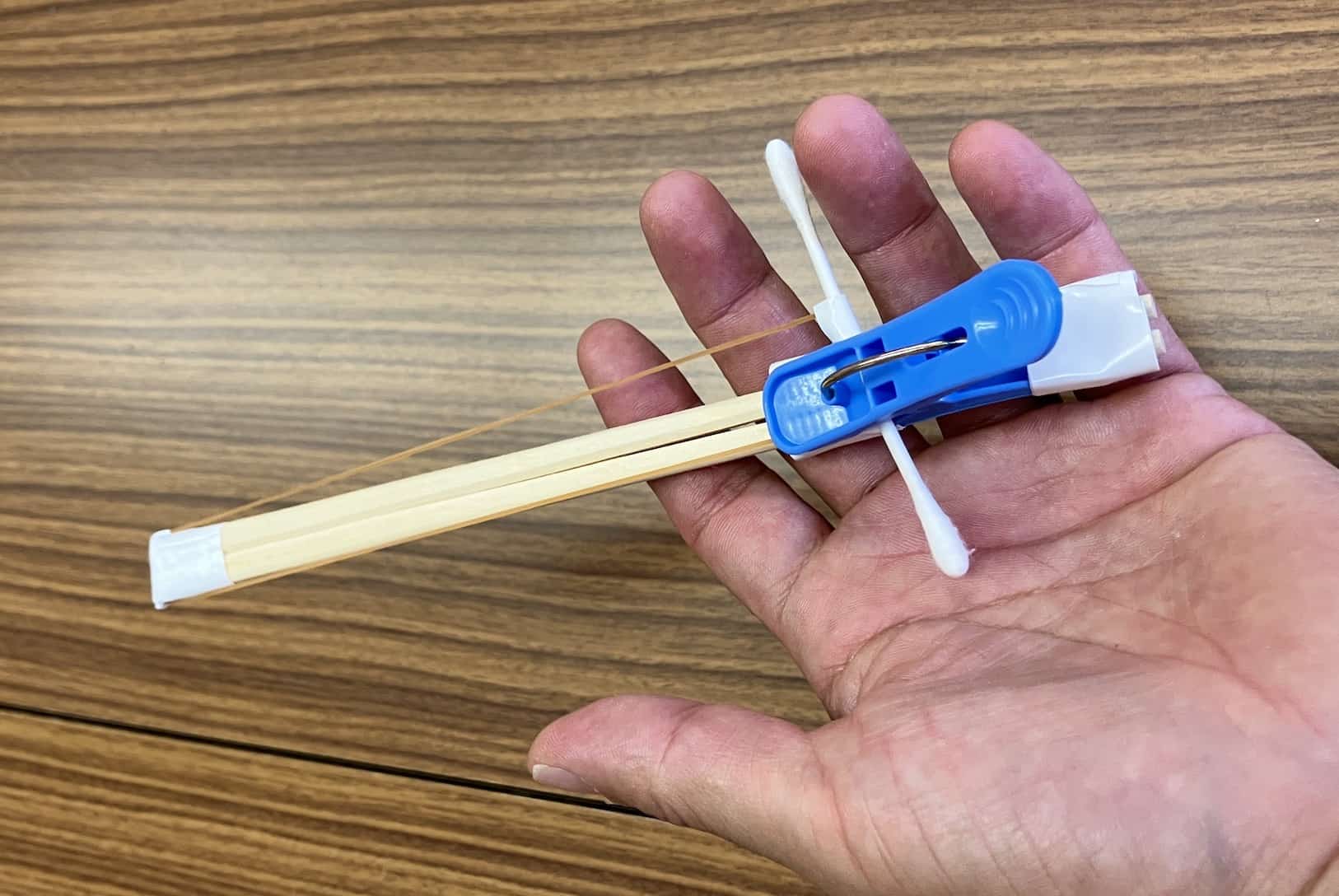

- 割り箸・綿棒: 1つずつ

- 洗濯バサミ: 1つ

- 輪ゴム: 1本

- セロハンテープ・ビニールテープ: 少量

- ハサミ: 1つ

ロケットの作り方(生徒に指導する手順)

- ステップ1: ティッシュペーパーの芯を、ロケットの形に飾り付けする。(ペンで色を塗ったり、羽をつけたりしてもOKです)

- ステップ2: 割り箸に輪ゴムを固定します。これが発射台の支柱になります。輪ゴムの先に綿棒をつけます。

- ステップ3: 洗濯バサミを取り付けます。

- ステップ4: 輪ゴムを伸して洗濯バサミに挟みます。

授業での活用例:楽しみながらエネルギーの変換を学ぶ

このゴムロケットは、「弾性力による位置エネルギー」が「運動エネルギー」に変わる様子を、目で見て体験できる優れた教材です。以下に、授業での活用例を提案します。

1. 導入:身の回りのゴムの力を見つけよう

授業の冒頭で「ゴムの力」が使われているもの(輪ゴム鉄砲、パチンコ、バンジージャンプなど)を生徒に挙げさせ、どんなエネルギーが使われているかを考えさせます。そして、「今日はこのゴムの力を使って、ロケットを飛ばしてみよう!」と、生徒の興味を引きつけましょう。

2. 実践:飛距離を競う大会

実際にロケットを飛ばして飛距離を競うゲーム形式で実験を行います。飛距離を記録させ、最も飛んだロケットの共通点を探させましょう。

3. 考察:なぜ遠くまで飛ぶのか?

実験後、なぜロケットは遠くまで飛んだのかを考えさせます。「輪ゴムを強く引っ張ったから」「輪ゴムをたくさんつけたから」といった意見が出てくるはずです。改造してみてもいいですね。

- ゴムを強く引っ張る=ゴムにたくさんの「位置エネルギー」が蓄えられる。

- ロケットが飛ぶ=その位置エネルギーが「運動エネルギー」に変わる。

- ロケットの飛距離=エネルギーの大きさに比例する。

この流れで、ゴムを強く引っ張ったり、本数を増やしたりすることで、蓄えられるエネルギーが大きくなり、結果としてロケットが遠くまで飛ぶことを、生徒自身に理解させることができます。

このシンプルながらも奥深い工作を通して、子どもたちは「弾性力」という物理の原理を、体と目で学ぶことができます。ぜひ、次回の授業でこのゴムロケットを試してみてください!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!