「送電ロス」をゼロにせよ!生徒が挑む社会問題解決型理科授業

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

今日は、普段の座学ではなかなか生徒に実感してもらいにくい「送電ロス」という、実は地球規模の大きな社会問題について、生徒たちが主体的に解決策を探る探究型授業の実践をご紹介します。私たちが千葉大学教育学部附属中学校の公開研究会で発表したこの授業は、単に知識を教えるだけでなく、生徒たちが実際の回路を組み、ロスを計算し、その削減策を試行錯誤するという、まさに「生きた理科」を体験できる内容です。

日本の家庭に電気が届くまでに、どのくらいの電力が失われているかご存知でしょうか?そして、世界には発電した電気の半分以上が無駄になっている国々があることを、生徒たちは想像できるでしょうか?この「送電ロス」は、経済的な損失だけでなく、地球温暖化を引き起こす二酸化炭素排出量の増加にも直結する深刻な問題です。しかし、多くの議論が「発電方法」に集中し、「送電網の改善」という視点は見過ごされがちです。

この授業の核となるのは、「送電ロスという社会問題に対し、自分たちで科学的な解決策を提案する」という課題です。机上でシミュレーションするだけでは見えてこない、現実の回路で発生するロスに直面し、そこから生徒自身の力で改善策を導き出す。このプロセスこそが、生徒の課題解決能力と科学的思考力を育むカギとなります。

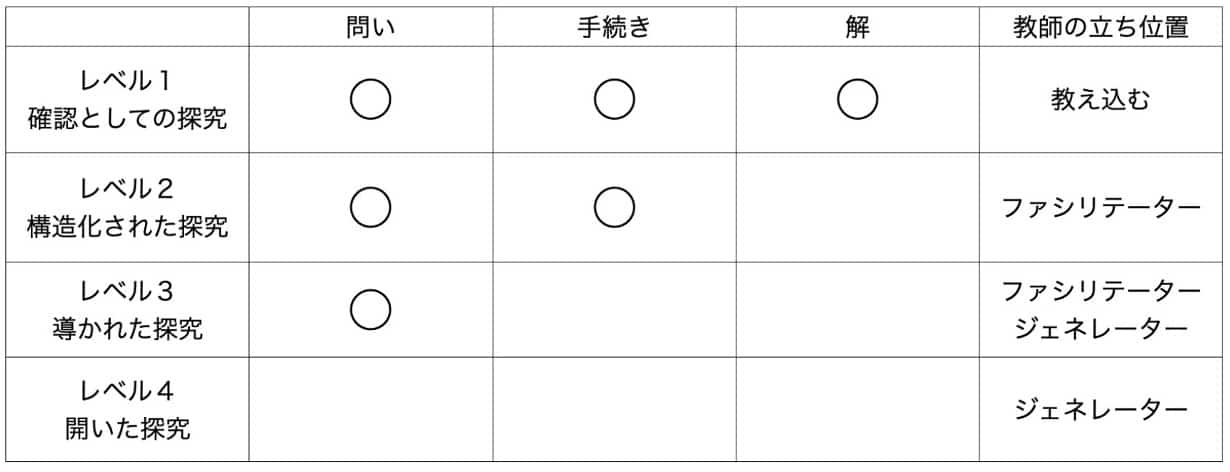

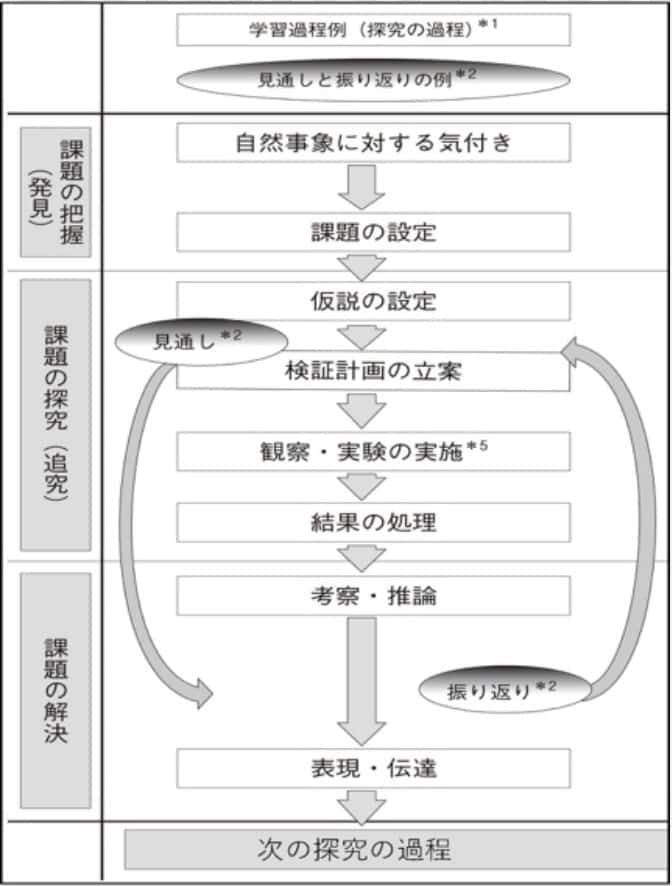

具体的な実践の方法については、この記事の最後にある指導案をご覧ください。今回の探究についての探究レベルは、レベル3の「導かれた探究」です。問いの投げかけまでを教員で行って、その後の手続き以降は生徒自身が考えていくという内容です。

Banchi &Bell(2008)

また探究の過程で重視をしたポイントとして、「課題の探究」です。実際にやってみる中で得られる気づきを大切にします。何度も繰り返せるような取り組みです。

「首相からの依頼」!?物語で引き込む授業導入

この授業では、まず生徒たちを「首相から『送電ロスを減らすことができないか』という依頼が来た」という設定に引き込みます。各班は「電力会社」となり、この国家的な課題に取り組むことになります。

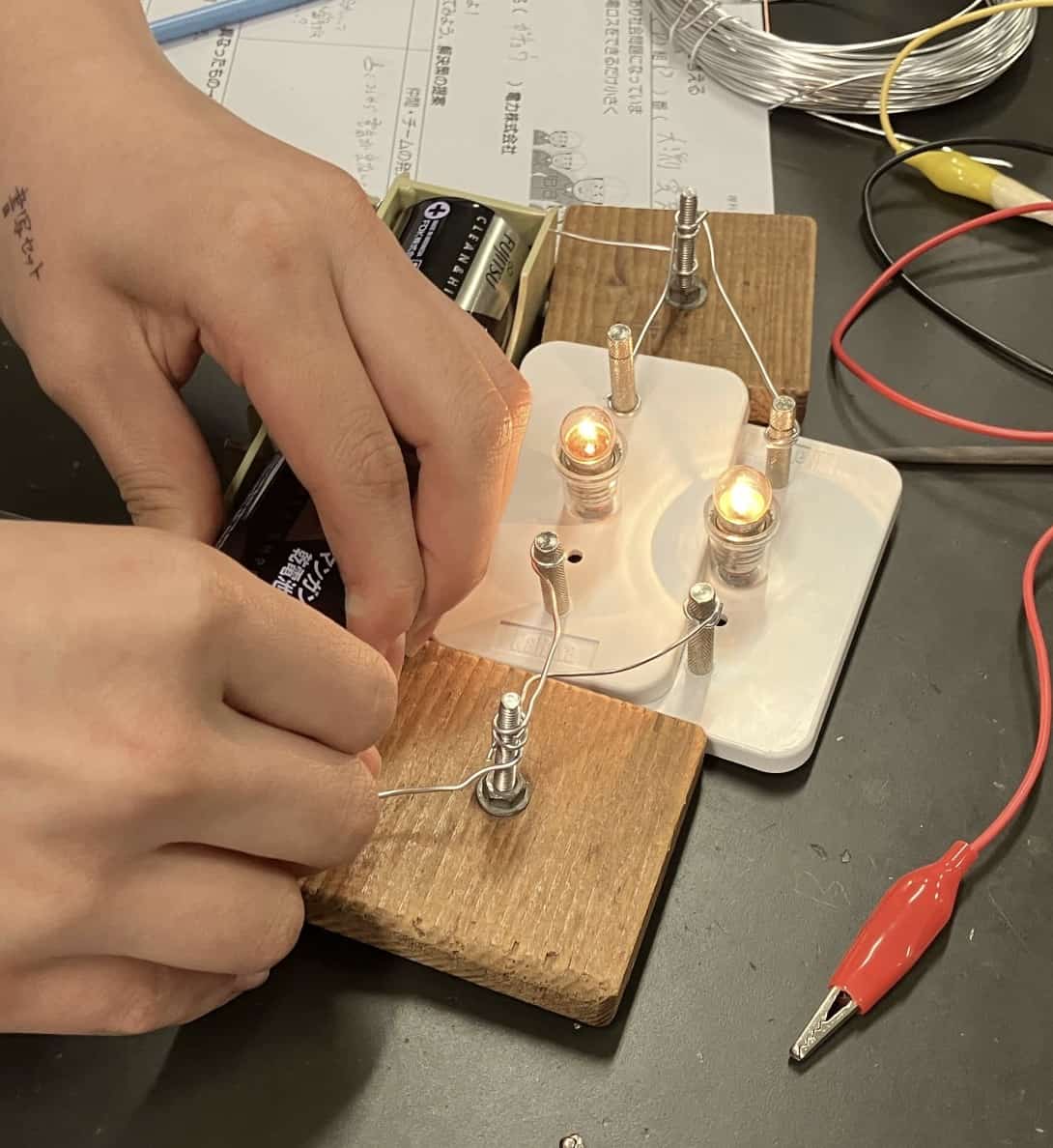

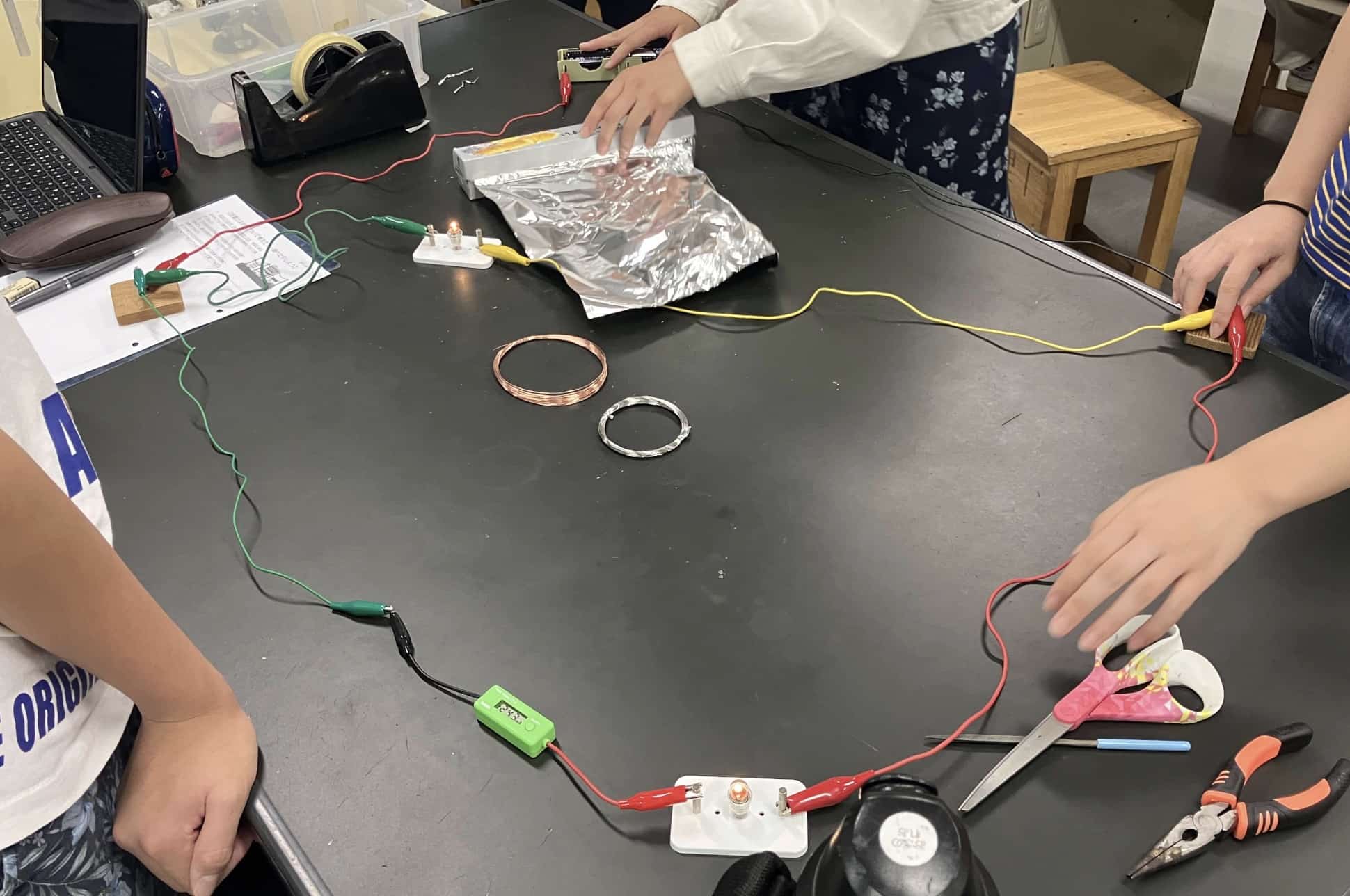

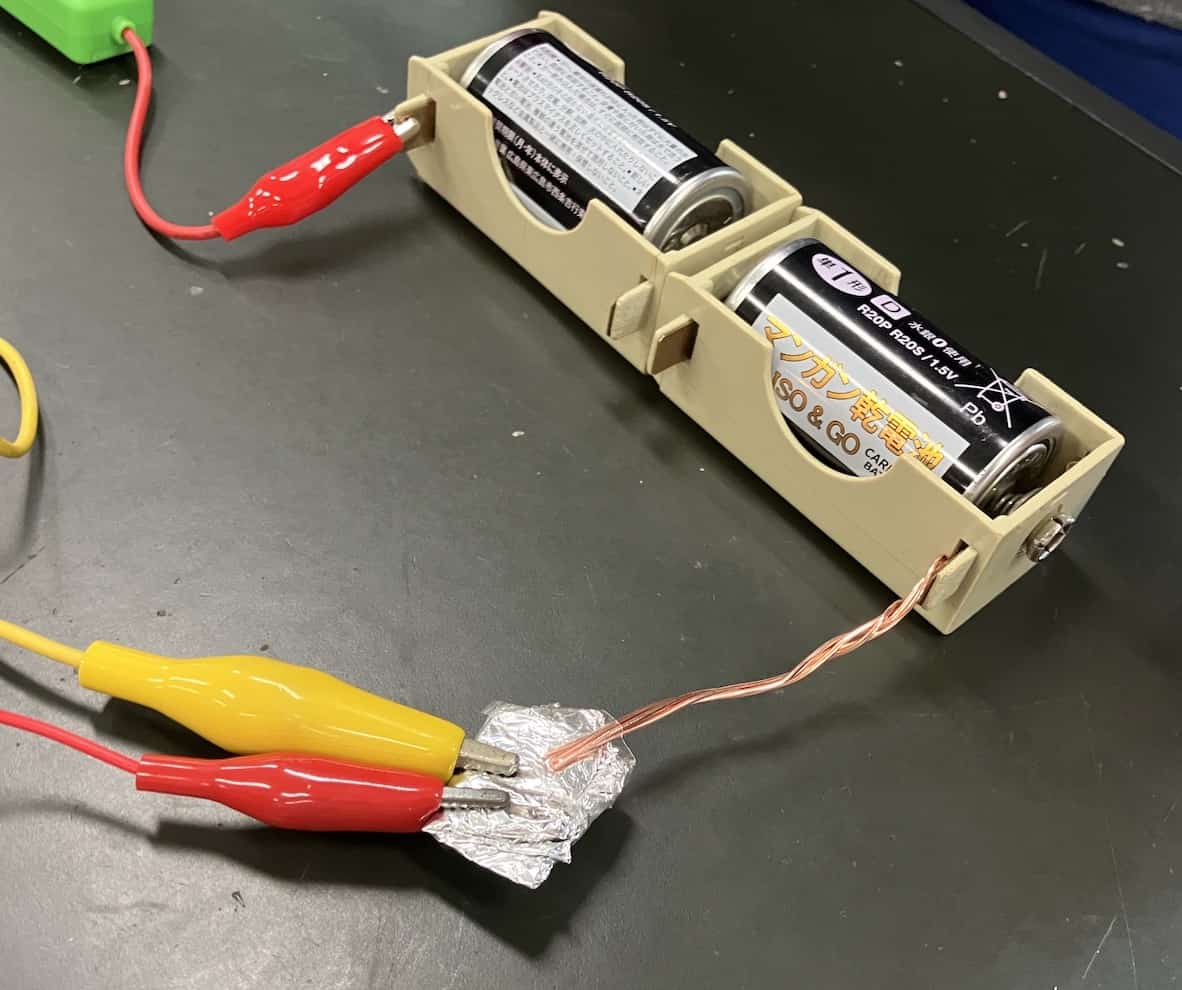

授業は、まず基本的な並列回路の組み立てから始まります。久しぶりの回路工作に戸惑う生徒もいましたが、提示された回路図を元に、全員が同じ回路を組めるようにしました。

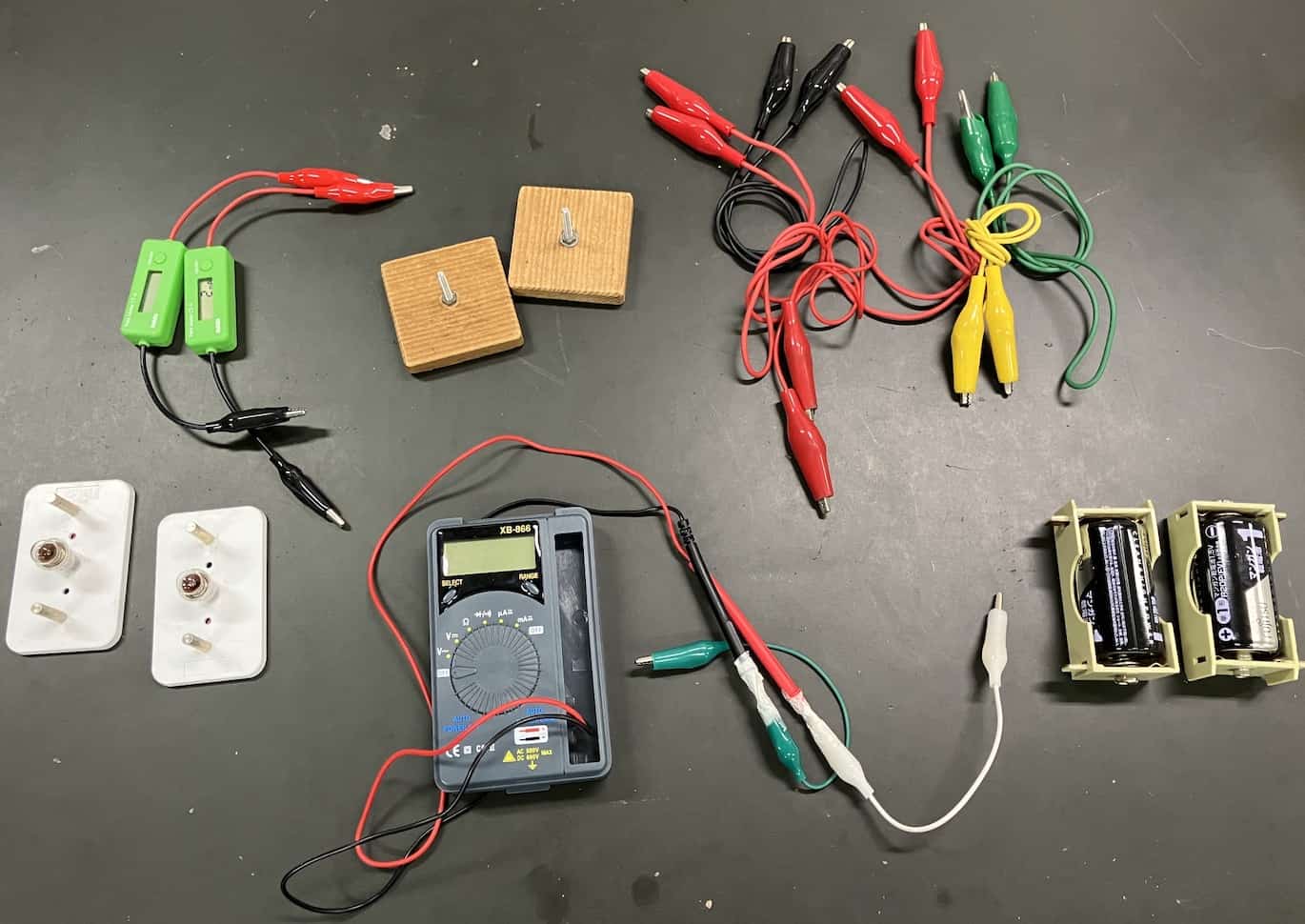

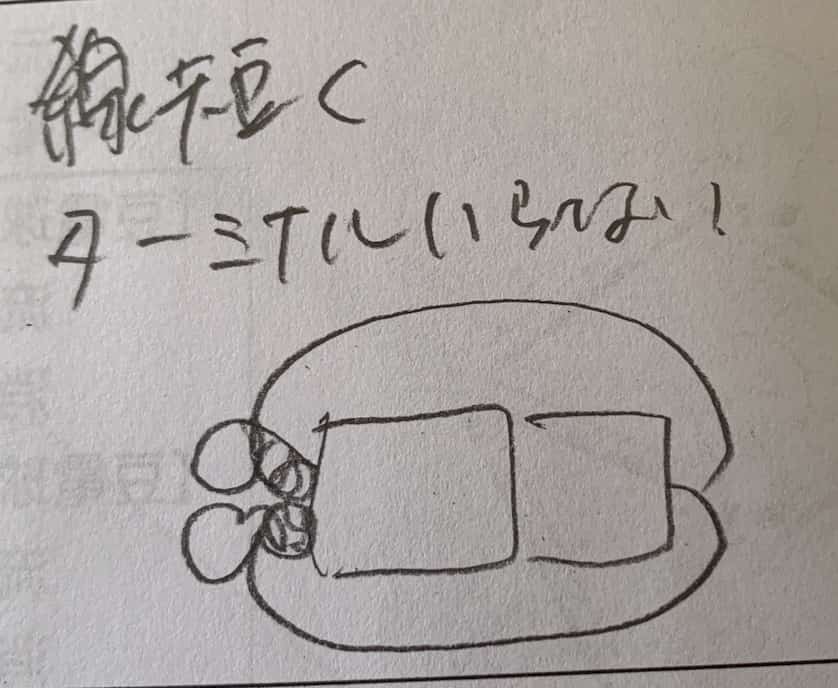

豆電球2個、豆電球ソケット2個、ターミナル2個、ミノムシ導線6本、電池パック2個、電池2つ、プチメーター電流計、電圧計(テスターでも可能)

次に、「Phet直流回路キット」を用いたシミュレーションで、理想的な回路における電流と電圧の関係を確認します。

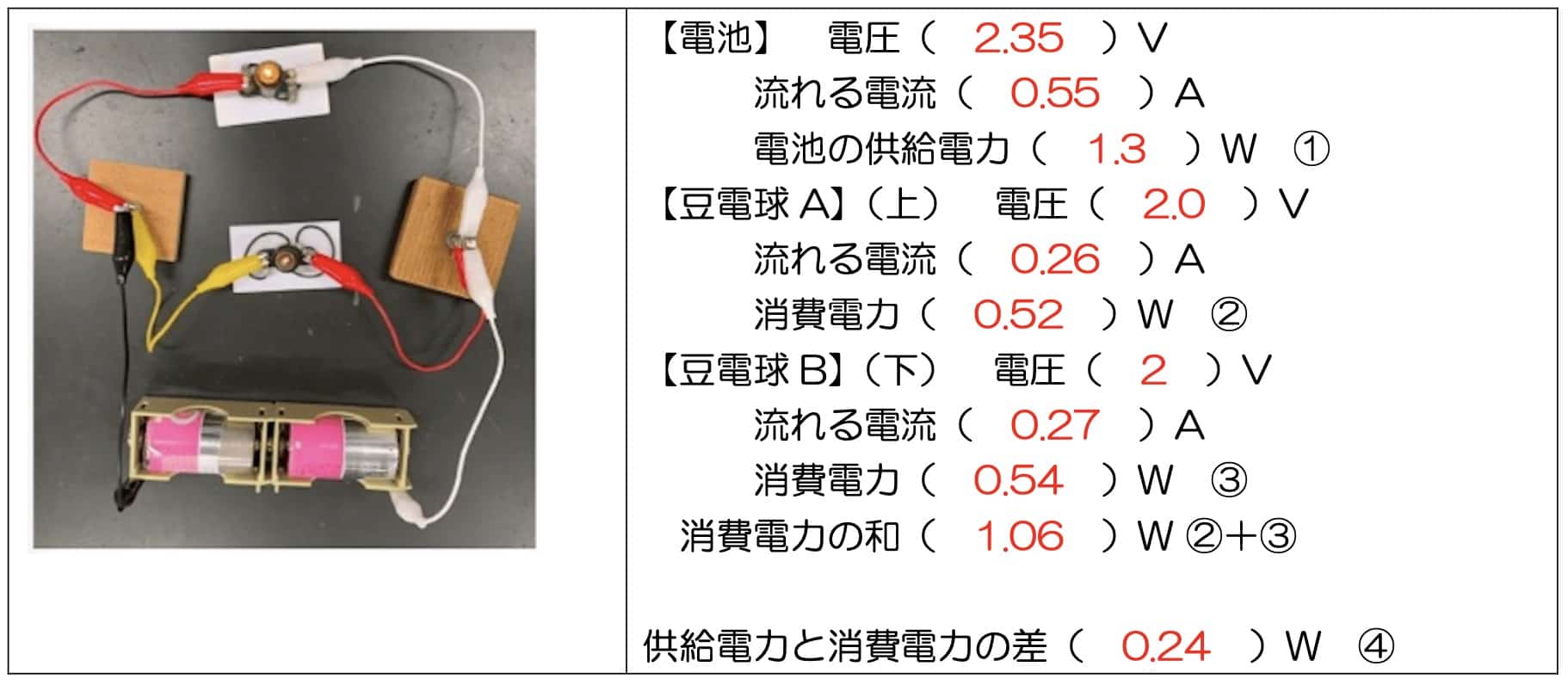

いよいよここからが本番。実際に目の前で組んだ回路に対して電流と電圧を測定してもらうと、ある班では以下のような結果となりました。

【実験結果例】

- 供給電力:[具体的な数値] 1.3W

- 消費電力:[具体的な数値] 1.06W

- 送電ロスの割合 ④(送電ロスの量)➗①(供給電力)×100= 18 % 送電ロスの割合:約18%

シミュレーションでは見られなかったロスが、実際の回路では発生する。この「現実のギャップ」こそが、生徒たちの探究心を刺激する最初のポイントです。ここで、先述した送電ロスが世界的な社会問題となっている現状を、具体的なデータ(貧困国では50%以上のロスが発生していること、年間10億トンものCO2排出につながっていることなど)を交えて生徒に伝えます。

2016年に各国で発生した電力ロスはインドで19%、ブラジルでは16%でしたが、ハイチ、イラク、コンゴ共和国といった貧困国では50%を超えていました。これはつまり、発電された電力のうち各家庭に届く割合が50%に満たず、半分以上が送電の途中で失われていたということを意味します。

引用:貧困国では発電された電力の半分が「送電網」の途中で失われ大量の二酸化炭素が無駄に排出されている(訪問日2024/02/19)

引用:We calculated emissions due to electricity loss on the power grid(訪問日2024/02/19)

というようなニュースにあるように、大きな社会問題になっています。

そして、

近年では地球温暖化を食い止めるため、世界中で二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの削減が叫ばれています。しかし、多くの人々が化石燃料の利用停止や再生可能エネルギーによる発電について言及する一方で、「送電網の改善」について訴える人はほとんどいません。新たな研究では、「特に送電網に焦点を当てた電力部門の無駄を削減することで、大量の二酸化炭素排出量を削減できる」ことが明らかとなりました。

という問題があります。

この過程では電力の移動に伴って送電網の各所で熱が発生し、電気エネルギーの一部が熱エネルギーとして失われているとのこと。

中略

研究チームの計算によると、世界中で送電中に失われた電力を作り出すために必要な二酸化炭素排出量は、年間でおよそ10億トンに上るとのこと。この数値は世界中の全大型トラックが1年間で排出する二酸化炭素排出量や、化学産業全体が1年間で排出する二酸化炭素排出量に匹敵するそうです。

そこで生徒に今回の授業の課題を提示しました。

送電ロスを減らすための対策を考えて、解決策を提案しよう。

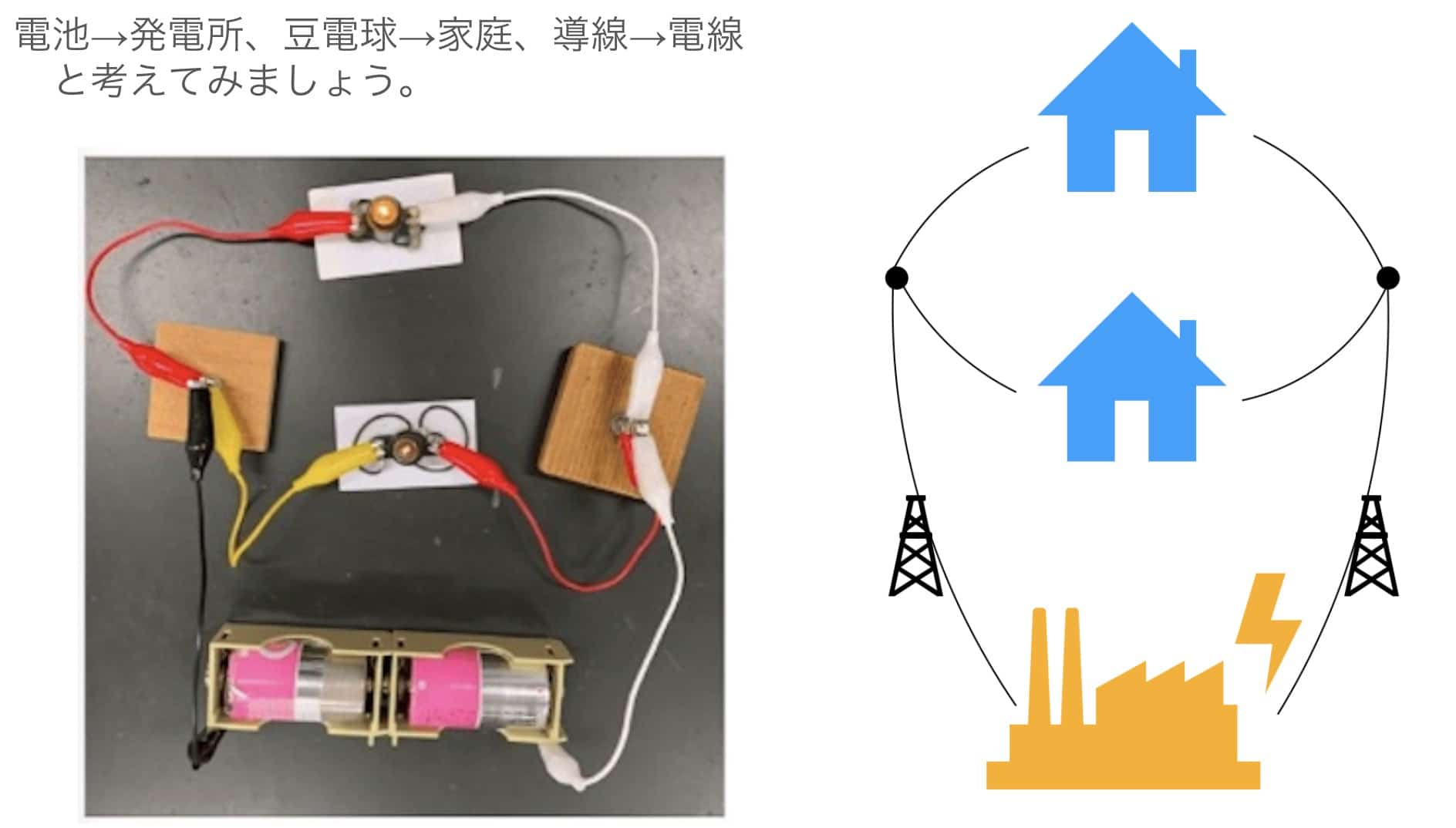

「この非効率な送電網をどうすれば改善できるのか?」――生徒たちは、自分たちの実験結果と、目の前の社会問題を結びつけて考えることになります。豆電球を家庭に、電池を発電所として、見てみることを生徒に提案をしました。

このようなことから、首相から、「送電ロスを減らすことができないか」という依頼が来たという設定にして、各班を一つの会社として、送電ロスを減らす取り組みを行うように指示を出しました。

「マイディスカバリー」から「アワディスカバリー」へ!生徒の創意工夫

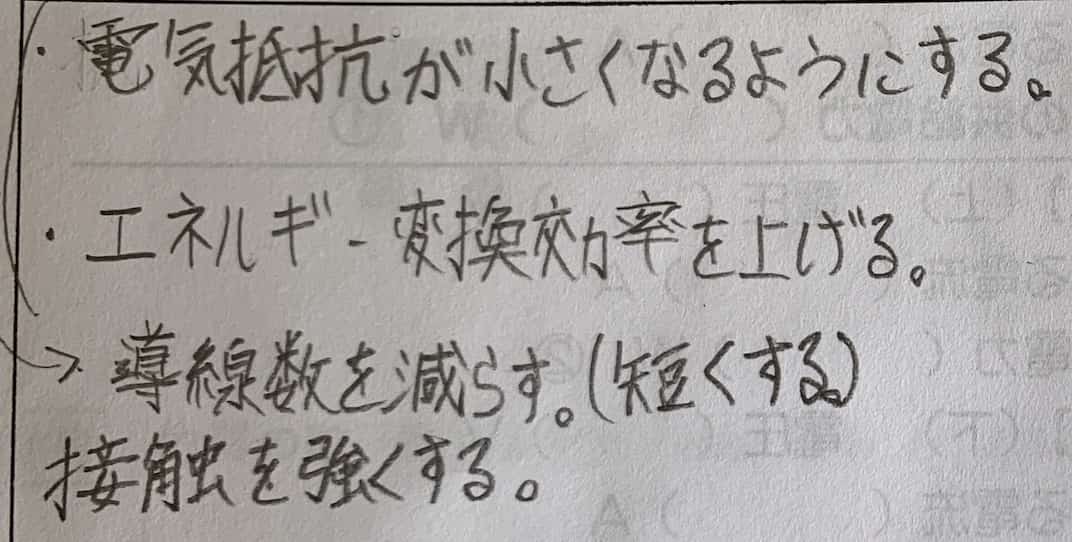

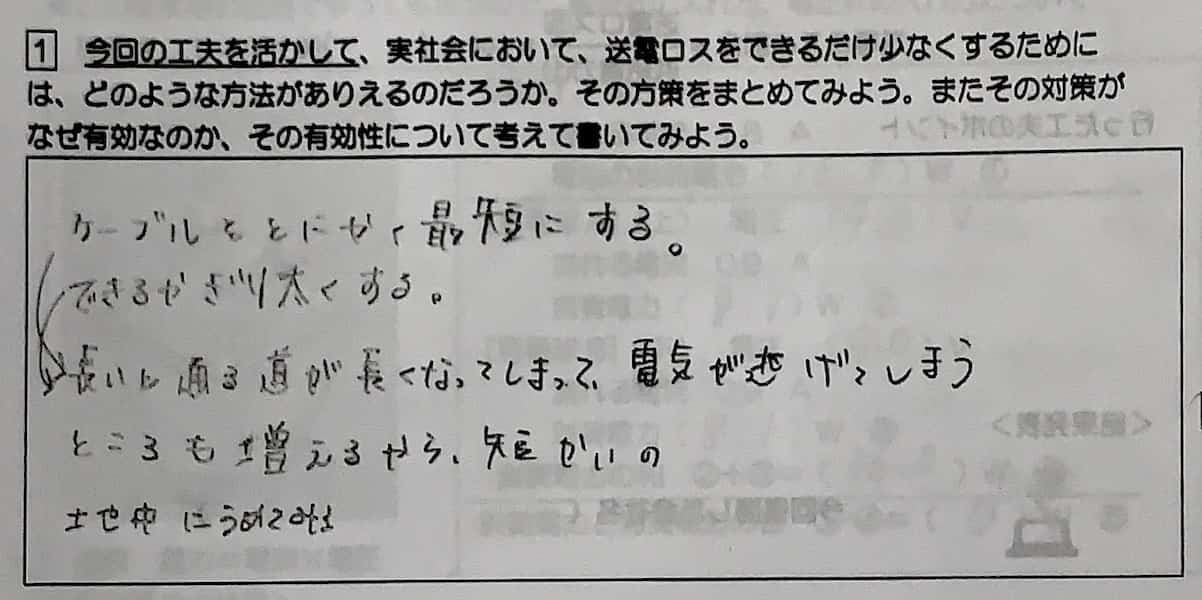

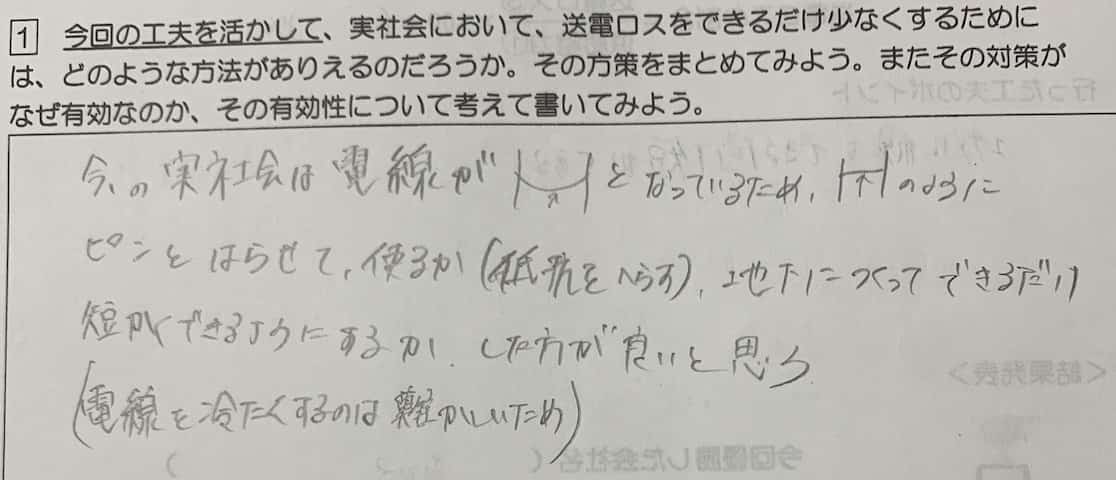

この課題に対し、生徒たちはまず個人で解決策を考えます(マイディスカバリー)。「回路のどこに問題があるのか?」という問いに対し、例えば「とにかく導線を取り除く」といった意見が出てくるなど、様々な視点が出されました。

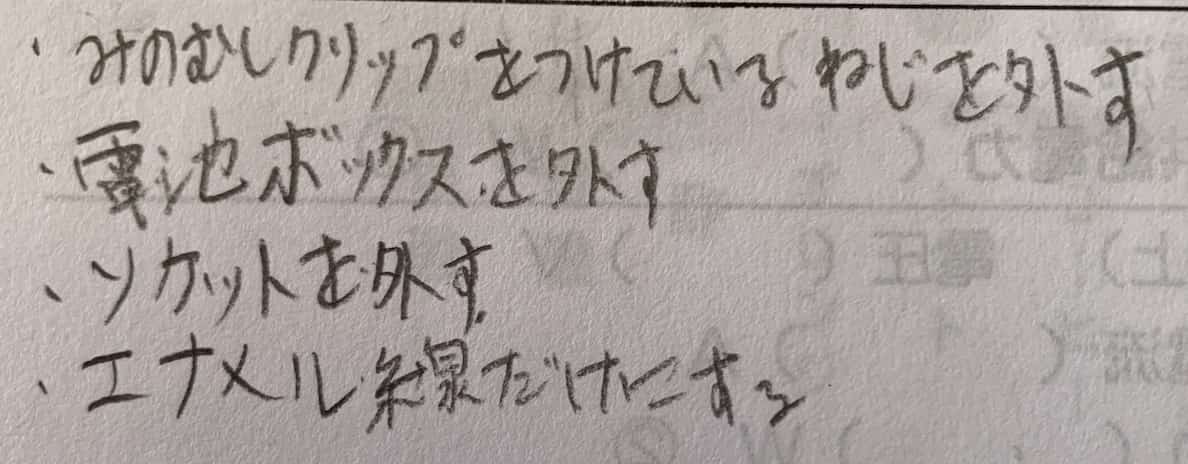

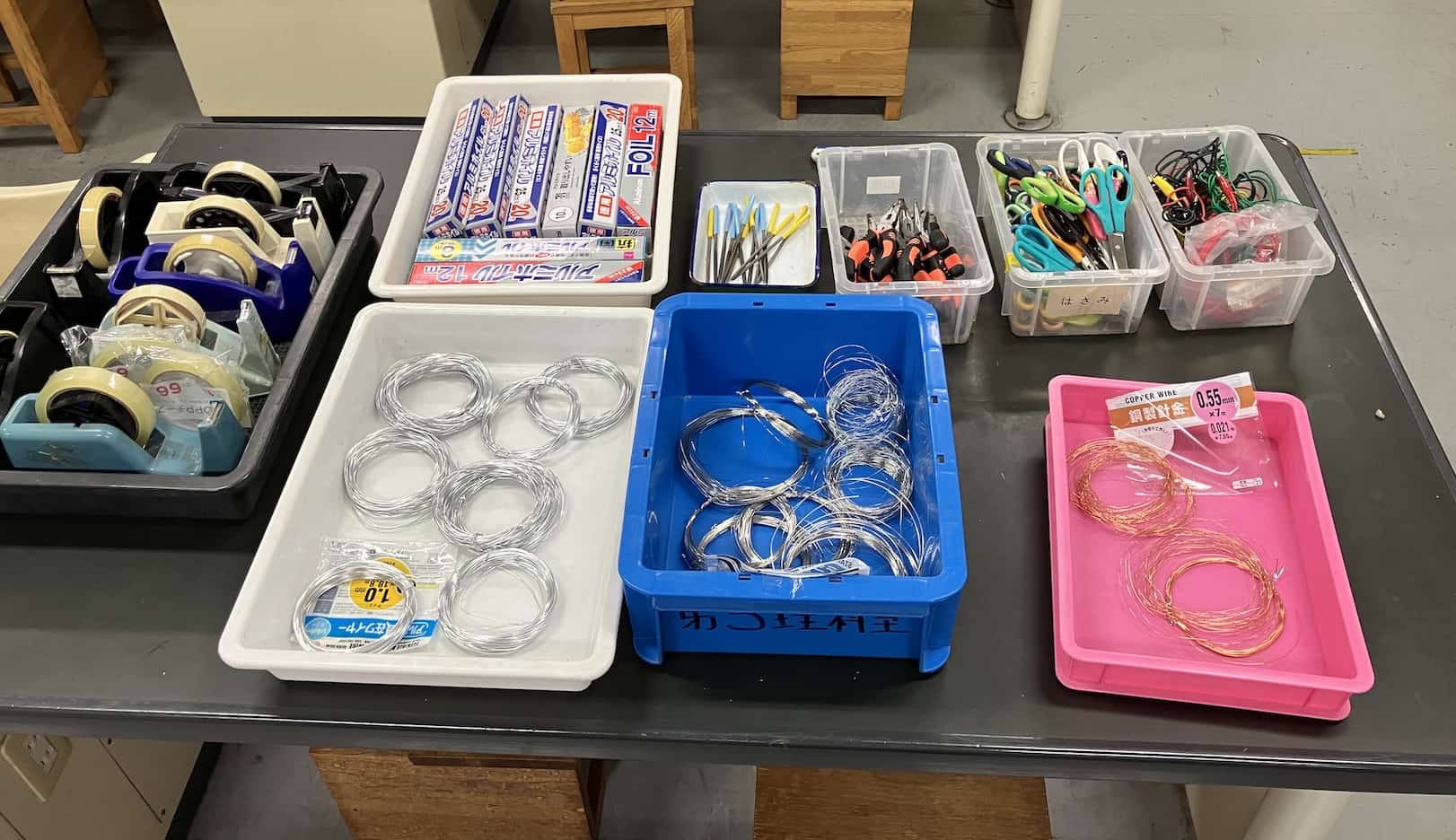

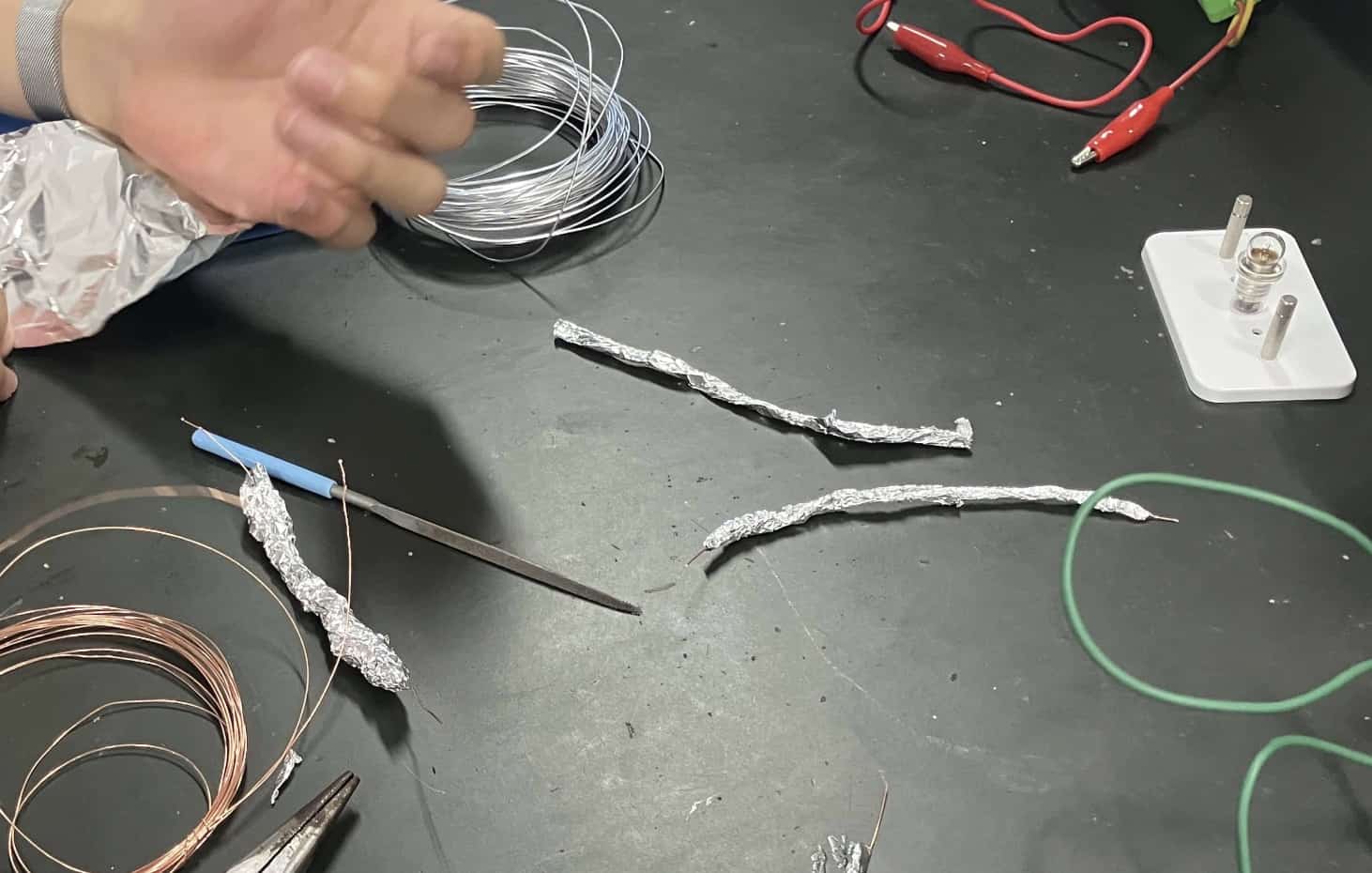

その後、班の中で意見交換を行い(ユアディスカバリー)、実際に用意した道具を使って解決策を検討、試行錯誤していきます。準備したのは、豆電球、電池、ミノムシ導線といった基本的な回路セットに加え、アルミホイル、セロテープ、ハサミ、銅線・アルミ線・ステンレス線(100均で購入!)、ペンチ、やすり、様々な長さのミノムシ導線など、生徒のアイデアを最大限に引き出すための多様な材料です。

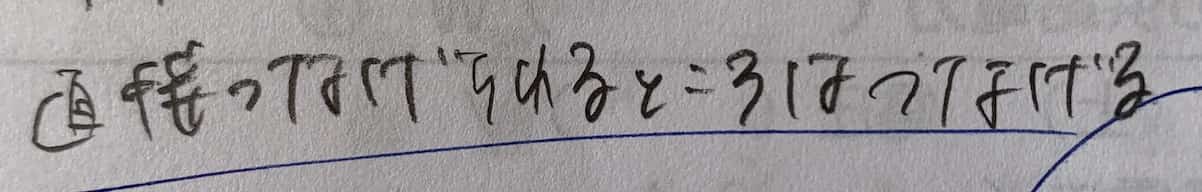

例えば次のような意見が出てきました。こちらはマイディスカバリー。

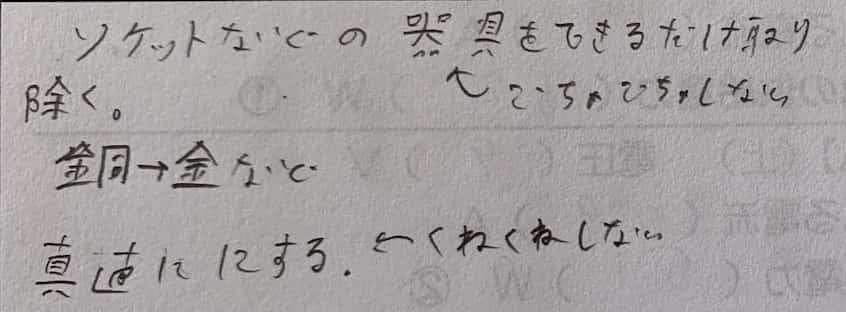

以下に示すのは班で考えたときに出てきた具体的な方法です。

2時間目では、25分間という時間を設け、生徒たちが自ら考えた方法で送電ロス削減に取り組みました。生徒たちの工夫は実に多様で、私たち教師も驚かされるものばかりでした。

以下のものは事前に準備をしておいて、生徒に適宜使っていいと指示をしたものです。

自由に使って良いと用意したもの アルミホイル(丸めると導線のようになる)、セロテープ、ハサミ、銅線・アルミ線・ステンレス線(全てダイソーで購入)、ペンチ、棒状のやすり、色々な長さのミノムシ導線です。

生徒の工夫の例

導線を太くしようとしています。

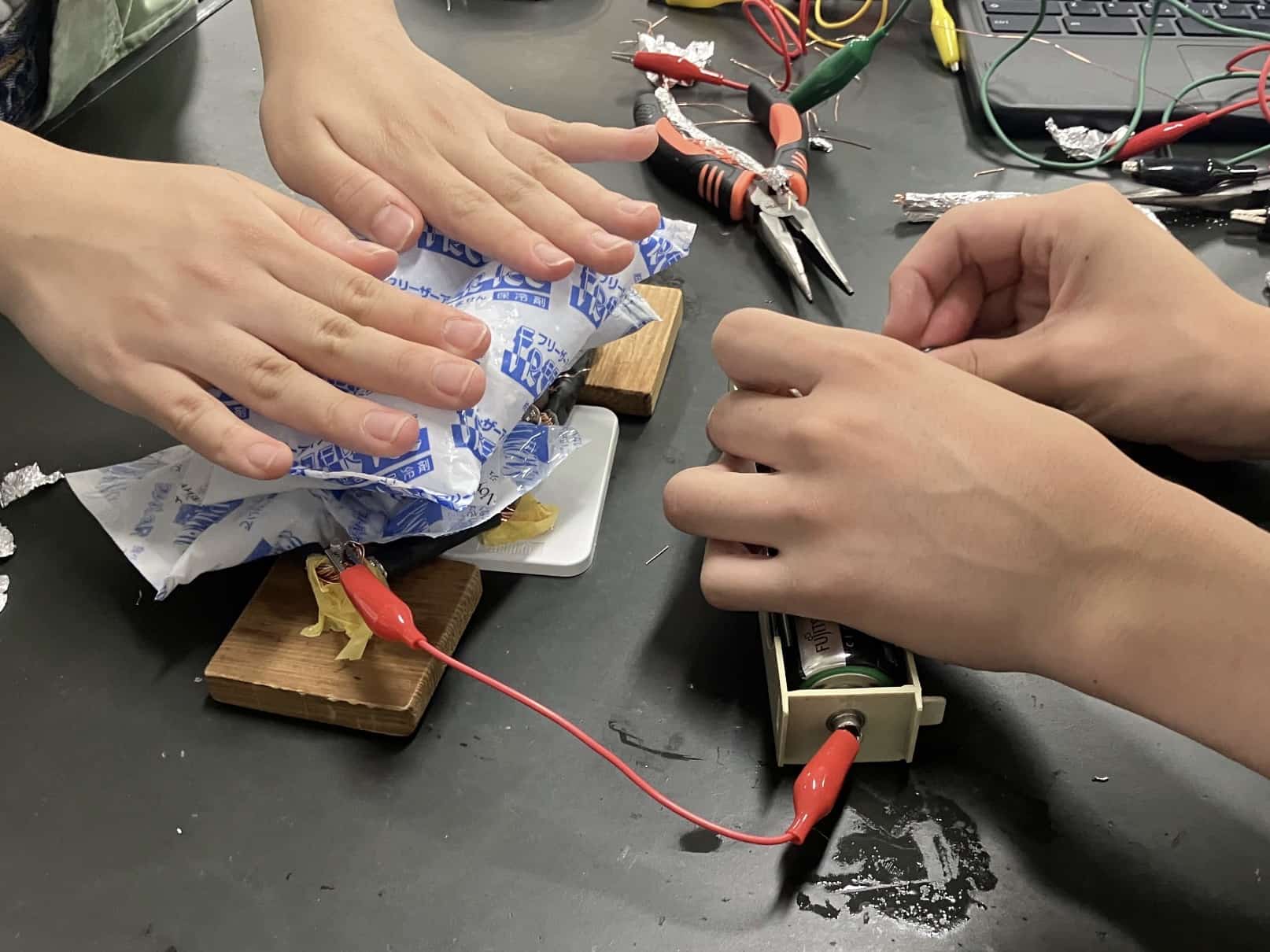

銅線を束ねてゴムカバーをして、温めて密着させて太い動線を作り、

冷やしながら計るという班が出ました。そのほかには、とにかく導線を短くしてみる

太くする(動線を束ねてアルミ箔でまく)

動線が一直線になればよりロスが減るのではないかと一直線にしてみる

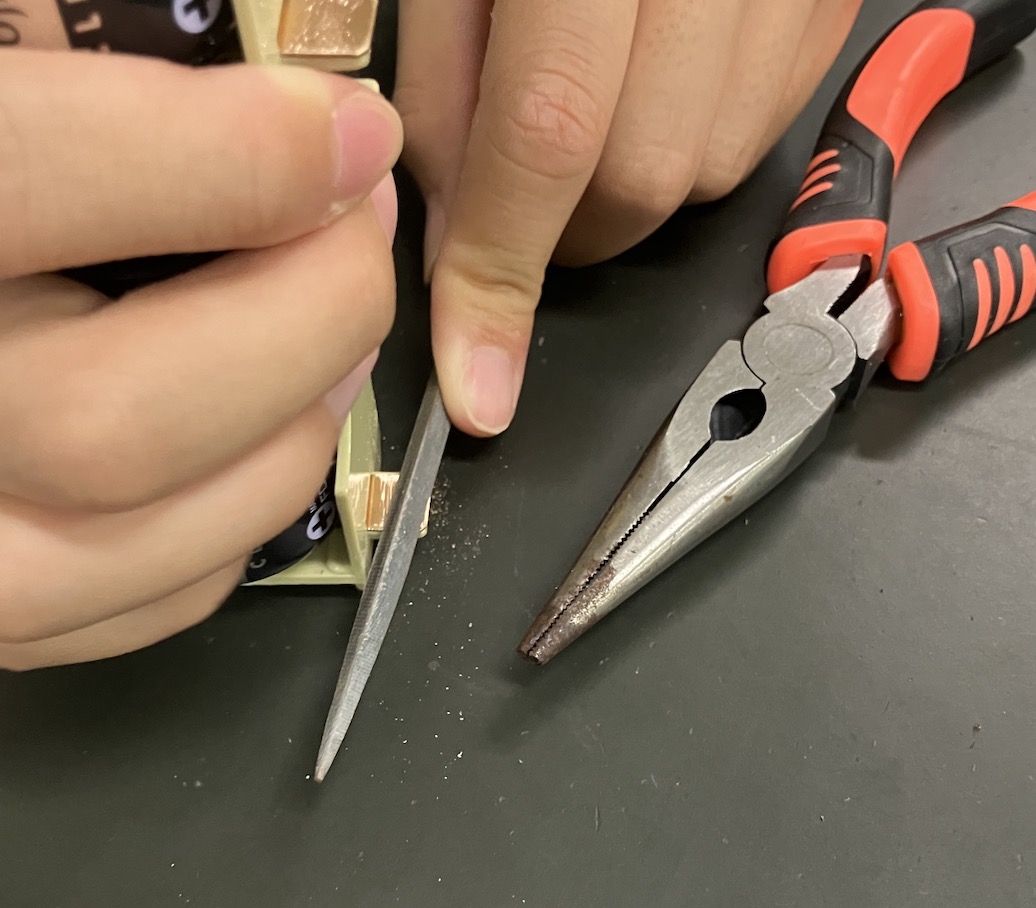

接続部をひたすら削るもの

電池パックを取り去るもの

ターミナルをアルミで作るもの

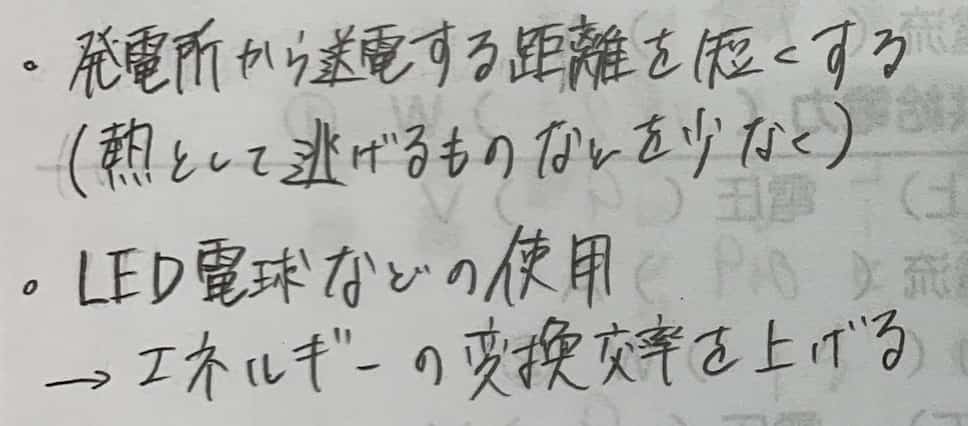

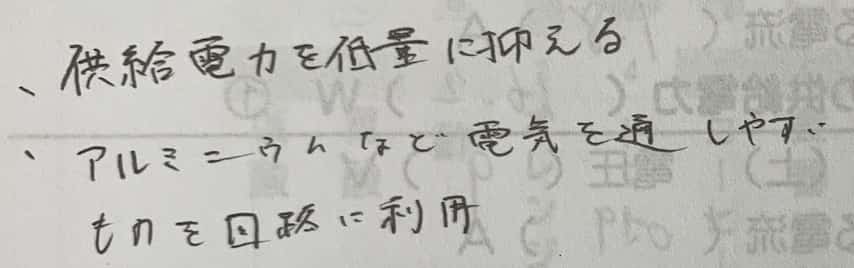

- 導線を太くする工夫:

- 銅線を束ねてゴムカバーで覆い、温めて密着させて極太の導線を作る班。

- 導線を束ねてアルミ箔で巻いて太さを出す班。

- 導線を短くする工夫:

- とにかく導線を短くする。

- 導線が一直線になるように配置して、ロスを減らす。

- 電池パックやターミナルを外し、接続部そのものをなくすことで長さを短縮する班。

- 接続部の工夫:

- 接続部をひたすら削る(抵抗を減らすため)。

- ターミナルをアルミで作る。

- 冷却の工夫:

- 冷やしながら測定する班。

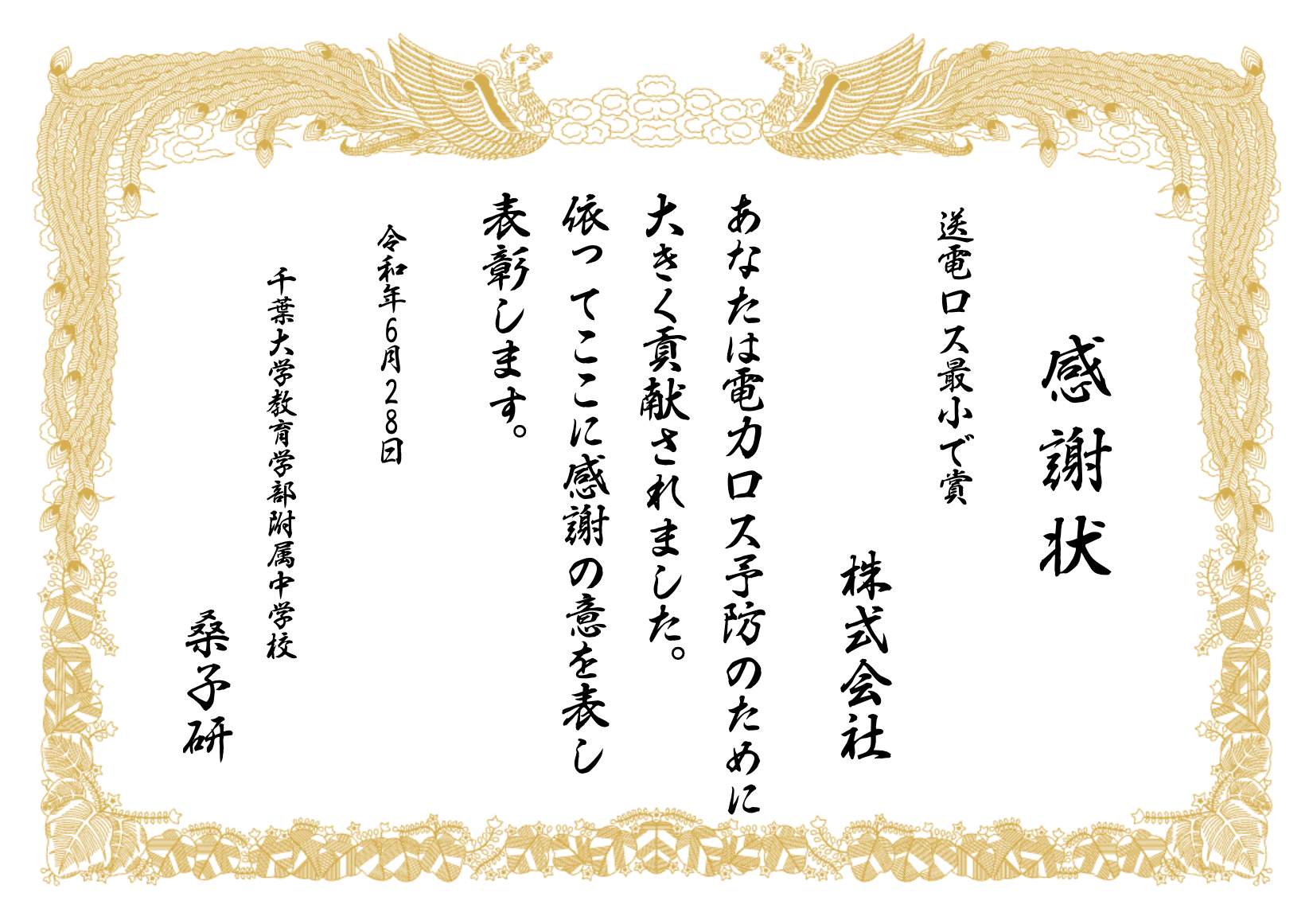

最終的に、最も送電ロスが少なかった班には賞が与えられ、どんな工夫をしたかについて発表を行います。この工夫の共有を通じて、生徒たちはさらに深い気づきへと繋がり、最終的には、自分たちの実験モデルから得られた知見を元に、社会問題としての非効率な送電網を改善するための提案を行います。

生徒たちの感想から見えた「学びの深化」

授業後の生徒アンケートや個別のインタビューからは、彼らがこの授業で得た学びの深さが伝わってきました。

全体へのアンケート結果

班活動を活発にするためにあなたが意識したことや、実際に班に貢献した言葉掛けや行動について、具体的に書いてください。

・もっとビーカーを多くしたらいいんじゃない?

・もっとやってみようよは多く使った。もしかしたら結果が変わるかもしれないから。

・なんでも一度やってみることが大切だと思いました。

・班の人で指示を出してくれる人がいたため、自分はその物をなるべく早く用意できるように努めたり、実験はやっぱり成功して終わりたいから少しでもこの行動合っているかなと思ったら相談するようにした。

・自分は理科が苦手なので足を引っ張らないようにわからないことはきいてみたり、何をやったら良いかわからないときはこれでいい?と確認を取ってからやるようにしてました。

・自然に「こうすれば良くなるのではないか」という意見が出ました。

・提案する時に根拠になるものをしっかり説明した

・自分たちがする選択肢をできるだけ増やすために自分が思いついたアイデアは現実味がなくても、班のメンバーにすぐに伝えました。導線は短く、太くするべきという考えを班のメンバーに伝えました。

・作業を分担して回路を作った。

・自分で進めようとせずに、周りの人の意見を聞きながら行動した。

全体を通して、感想を書いてください。(自分が変化したことなど含む)

・自分で考えて実行してその実験が成功する喜びや楽しみがしれた良かったです。

・とても面白く、学びやすい授業で競い合うのも面白いなと思いました。また機会があったらやりたいです。

・いつもの実験よりも積極的に行うことができました。

・実験をしているうちにどんどん違う案が浮かんできて、いつもの授業と違う雰囲気で取り組めて楽しかった。

・今回の実験では初めてこういう自由な実験だったからはじめは困ったりもしたけれど、班の人と協力して実験が成功に終われるようにできることはなるべく行って、より値がいい方向にいくように実験中にも色々案を出したりして行ったりしたので楽しかった。

・優秀な成績を残したグループが作ったものを見られなかったので、自分の班のものではないものも見てみたいと思った。

最後1位になったところと導線を短く太くするということは一緒だったけどやり方が違うだけでこんなに結果が違くなるんだと思ったし、思ってたより短く太くする必要はなくて比較の時の話でしかないんだと少し悲しくなった

・「自分で工夫する」ということで、やりがいを感じて取り組むことができました。また、チーム対抗にすることによって競争心が生まれました。

・電力会社という例えが面白かったです。苦手なはずの理科もこの授業だと、そこまで苦手意識なく取り組めた

・自分たちのアイデアを実際に試すことができてすごく面白かったです。

・前からこの話題は興味があったので、今回実際にその問題を解決するようなことが実験できてよかった。もっと大掛かりな回路や規模、時間でやれれば更に新しいアイデアができると思った。

・回路の抵抗を減らすという考えは元からあったけど、違う物質に変えるという考えはなかった。

個別の3名へのインタビュー

授業後のインタビューを3人の生徒から取りました。

なおこの班は話し合いが活発に行われながら、色々としく錯誤をしている班でした。全員が同じ班員のメンバーです。作った回路はこのような感じで、アルミ箔を太くして導線の代わりとするというアイデアでした。

Kさんへのインタビュー

Q 実社会に戻した時に、設置場所が高い場所がいいと書かれているけど、どういうことですか?

えっとなんか導線の冷却に繋がるんですけど、具体的にその実際に導線をずっと冷却させることって、結構不可能ではあるので、高い場所に設置すれば冷気で発熱した温度を少しでも下げることができるので。 高いところの方が冷えるかなと思って。

Q 自分自身でだしたアイデアは何ですか?

私が考えたのは、太くしようというアイデアで自分で提案をしました。同じようなアイデアを皆が持っていました。

Q 実際にやってみて気がついたことは何ですか?

・隙間ができるのがよくないなっていうのが分かった。アルミ箔で導線を作る時にアルミ箔の隙間から電流が逃げるのかなって。隙間をどれだけ減らすかという面でテープを貼ったりした。またテープを貼ったけど、それが電流の妨げにもなってい流ことにも気がついた。

・(他の生徒が言っていた)その道具の正確性を確認するということは気がつかなかった。そもそもこの道具は正確な値を出すことができるのかっていうのをちゃんと調べてから、あの、使った方が確かにより良い数値が出るのかなって思ったんで。

・アルミ箔だと隙間があるので、(電流が)そこから出ていってしまうのかなと。なので隙間をなくすことが大切だということに気がつきました。

Q なぜアルミ箔で作った導線を太くしようと思ったの?

授業で抵抗は太いと小さくなるということを思い出して。あとは導線の距離が長くない方がいいかなって。とにかく短くしようという意図でターミナルをとったりしてみました。

Q いつもの授業と比べるとどうでしたか?

一斉授業よりはこういう授業の方がわかりやすい。 賞状があるのも良かった。

Q 班活動を円滑に行うために、何か意識していることはあった?

シンプルに優勝をしたいねって声かけを行っていました。盛り上がっていた。自分たちで自由に条件替えをしていいっていうのが楽しかった。

Tさんへのインタビュー

Q 自分で思いついたアイデアについて教えてください。

長さを短くするということでした。長さを短くしたらなんかその分、ロスが減るのかなと思って。

Q ターミナルについて気になっているみたいだったけど、これは何で?

導線がこうあって、それをつないでるじゃないですか。その繋いでる部分がうまくつなげられていないと、そこでロスが起きるのかなと。

Q 素材を銅にしたいと書かれているけど、実際に選んだのがアルミのアルミ箔だったのはなぜ?

調べたら銅の方が抵抗は低いってことだったんですけど、アルミの方が作りやすくて、それであの太くすれば抵抗は低くなるんじゃないかなって。

Q なるほど、じゃあ素材として加工のしやすさとしてアルミの方が良かったという方がいいけどアルミの方が今回だと作りやすかったってことか。班活動でやってみて気がついたことってある?

セロテープで固定をしていったんだけど、セロテープが電気を流さなかったということもあり、うまくいかずセロテープを結局は取ることにしました。接触よくするために、何かペンチで先を曲げて、固定すればいのではないか。アルミの先をこう曲げて。

Q 太くしようというのは、どうしてそうしようと思った?

理科1の授業の中で抵抗について太くすると小さくなるってやっていたじゃないですか。 そこから太くって。 初めから太くしようという意見はあったのだけど、やる中でそれを実現していったみたいな。

Q 授業として、指示が少なく自由度が高かったけどどう?

なんか、結構面白かったと思います。試行錯誤して〜みたいな。 自分がやろうかな〜と思ったことができたかな。自分で考えてできるというのは、やりがいがあるなって思った。競い合えて面白かった。

Kさん

Q 自分で考えたアイデアってなんだったの?

抵抗がなるべく小さい方がいいのではないかなと思って。太く導線を短くするのがいいのかなって思って。

Q 実際にやってみる中での気づきってあった?

実際にアルミを使ってやってみたらイメージしたような感じにはできなくて。なんかもっと短くやれるかなって思ったんですけど。やっぱり距離的にも難しいなっていうのがあって、限界があるなって思った。

Q 班活動を活発にするための声掛けとか何か工夫した?

自分が何したらいいかわからない時は、こういうことをやった方がいいかなとか声をかけたりしていました。

Q 自由度が高い授業だったけど、何か感想を教えてください。

ん なんか自由度が高い分何ができるかっていうのが結構難しかった。色々な班をキョロキョロみたりしながらやっていました。最終的には、自分がやりたいと思ったことができました。

生徒たちは、単に公式を覚えるだけでなく、「抵抗を減らす」という物理法則を具体的な現象と結びつけ、試行錯誤の中でその意味を深く理解していきました。また、班活動を通して協働性や問題解決能力を育み、さらには科学が社会問題の解決に貢献できるという視点まで獲得しています。

授業資料の公開と今後の展望

教員向けの説明資料についてはこちらのキャンバで公開しています。

こちらは授業で実際に使ったものです。

今回の実践が、先生方の授業づくりのヒントとなり、生徒たちが「生きた理科」の面白さを体験するきっかけとなれば幸いです。ぜひ、ご自身の学校でも実践していただき、どのような発見があったか、ご感想などをお寄せいただけると嬉しいです。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

体中に梱包材をはりつけてみよう!

体中に梱包材をはりつけてみよう!

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。