探究の過程や授業前後における1人1台端末の活用シーンの具体例について

サイエンストレーナーの桑子研です。このサイトで科学を一緒に楽しみましょう。

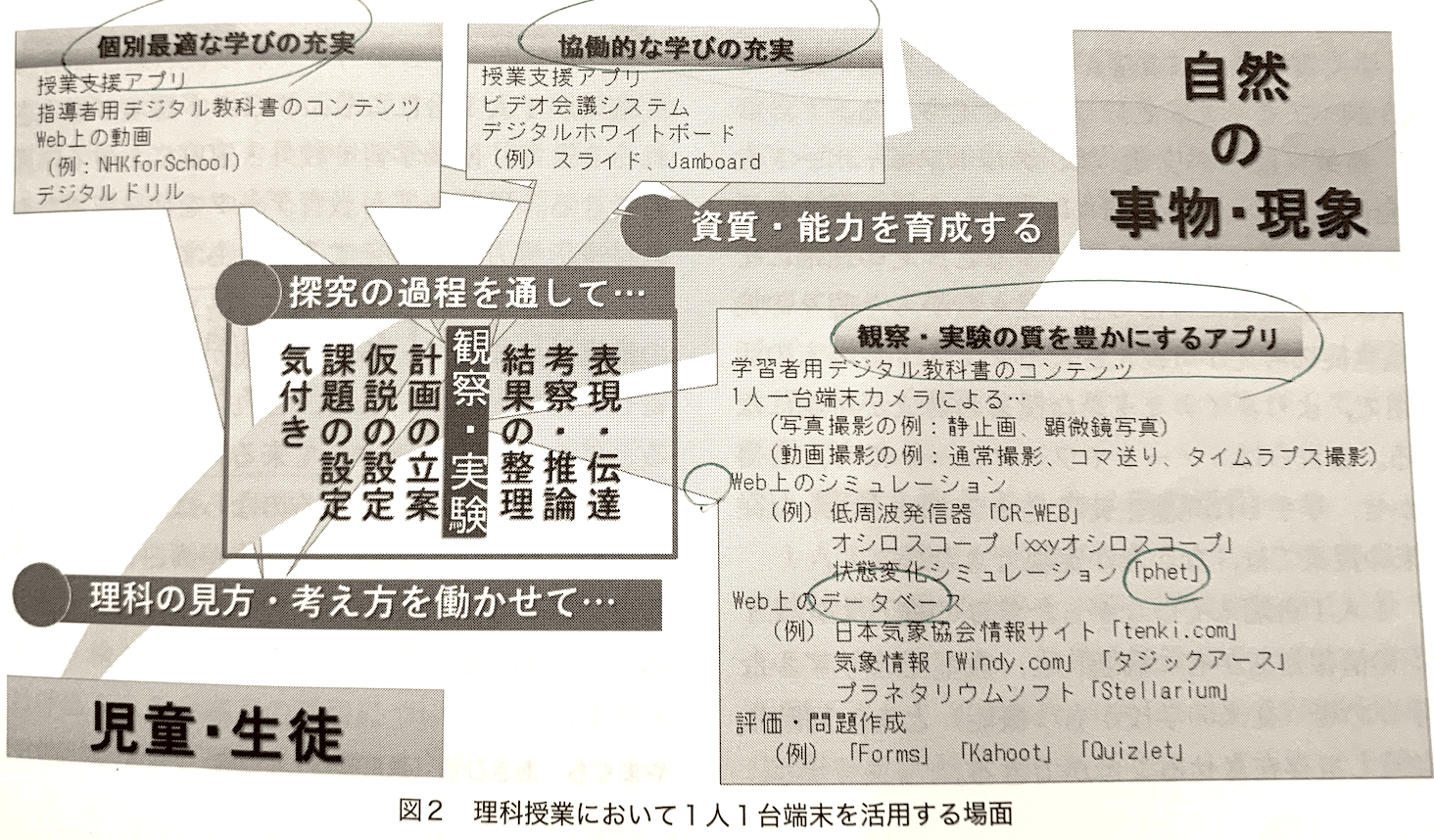

理科の教育5月号(2023)のP7に、理科授業における1人1台端末の活用場面というものがまとめられていました。

この表をみると、色々な場面で役立つことがよくわかります。まとまっていてみやすかったかなというところは、個別最適な学び・協働的な学び・観察・実験の質を豊かにするアプリと、まとめられているところでした。私が参考になったところを抜き出してみました。

個別最適な学びの充実

・教科書デジタルコンテンツ→デジタルコンテンツが本当に充実しており、3Dで昆虫を見渡せるものなど、色々なものが出てきているなと入った印象です。授業中での使い方は難しいところですが、生徒が自宅で自習用として使うのは、非常に個別で最適な学びになりうるのかなと思っています。

・Web上の動画 → NHKforSchoolが代表的ですね。

・デジタルドリル → 前の学校では導入を検討していましたが、自分が間違った問題があった時に類題が出題されるというもので、非常に個別最適であると思います。

協働的な学びの充実

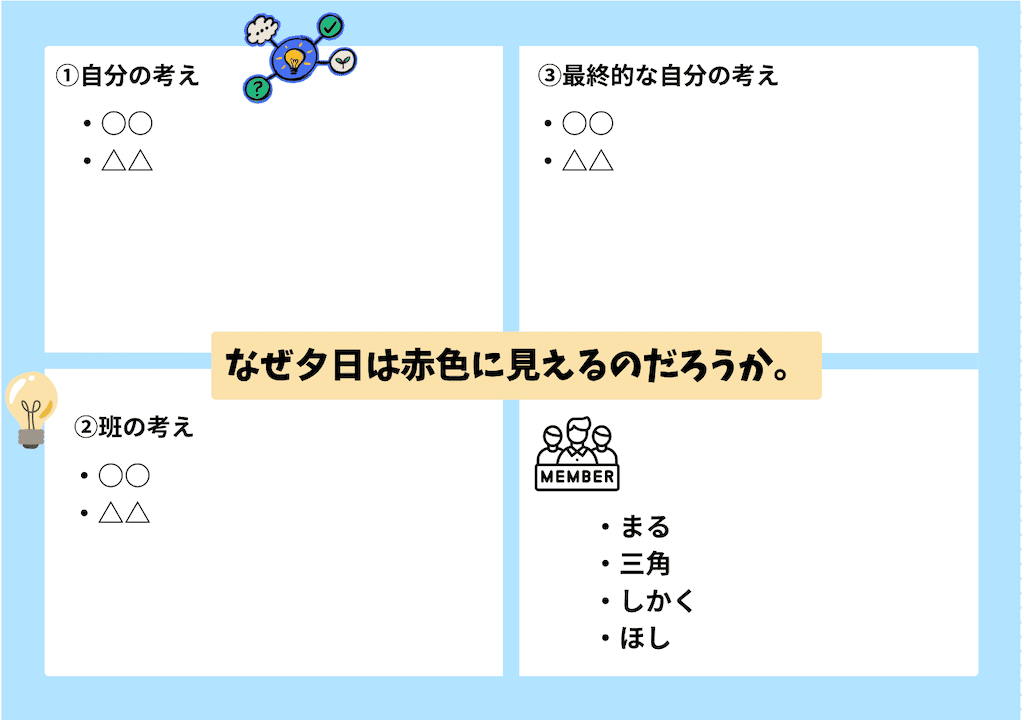

・デジタルホワイトボード→ 私もよく活用することがあります。授業の他にも部活動などでも使えますね。

・ビデオ会議システム→ 遠い人とも一緒に学び合えるという意味でここに入っているのだと思います。講師をZoomで招いてなど、色々工夫しがいがありますよね。

観察実験の質を豊かにする

・カメラ撮影 → 動画や写真は記録するときに非常に重要ですね。私も動画に撮ってスローで再度観察ということを日常的に行なっています。

・Webシミュレーション → ウェブシミュレーションを使ってモデル実験をするというのは良い活用事例かなと思います。食物連鎖で何かできないものかとよく考えています。自分でも作ってみたのですが、今のところしっくりはきておりません。

・Web上のデータベースの活用 → 気象データを持ってきて、プロットさせるなどをすると、その日のデータを可視化できて、検討する時に使えますね。

・評価→ Formsや振り返りシートを使うことがよくあります。

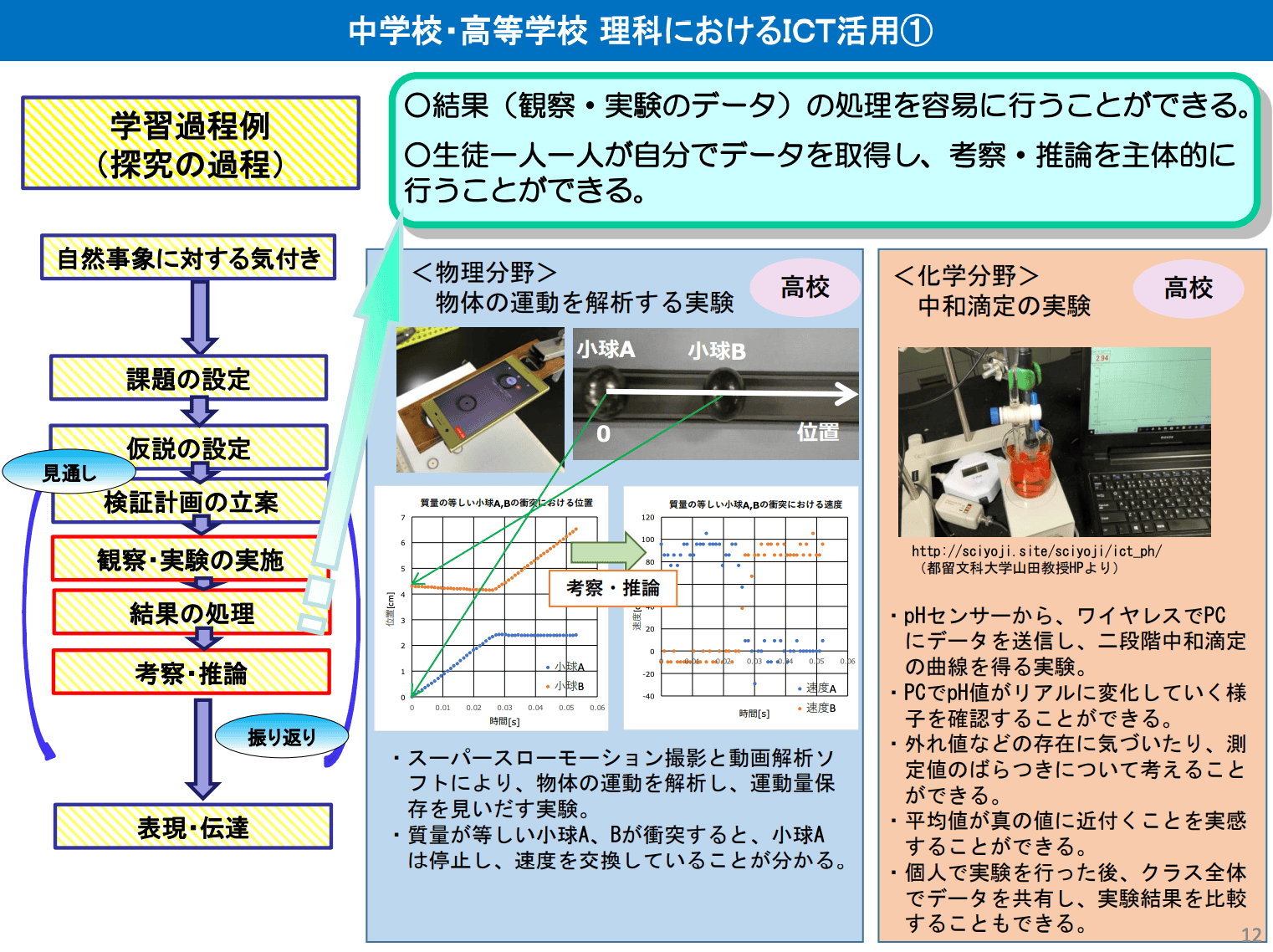

また文科省の資料では探究の過程の中での活用例が詳しくまとめられています。

文部科学省. “理科の指導におけるICTの活用について”. 文部科学省, 2020年11月2日, https://www.mext.go.jp/content/20201102-mxt_jogai01-000010146_004.pdf. 2024年6月13日閲覧.

センサーを使った活用例

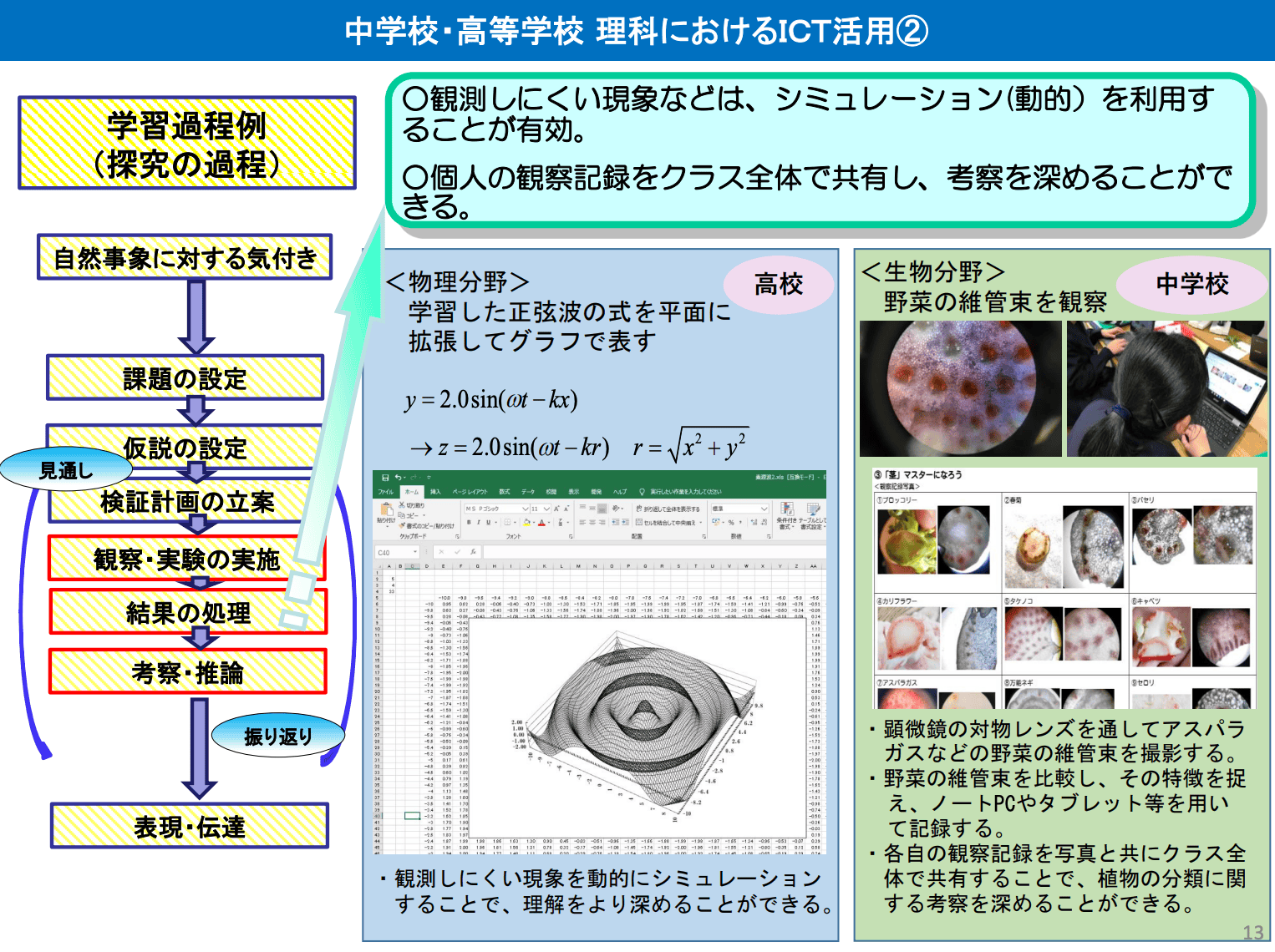

シミュレーションや顕微鏡の観察の共有の例(観察結果の拡張)

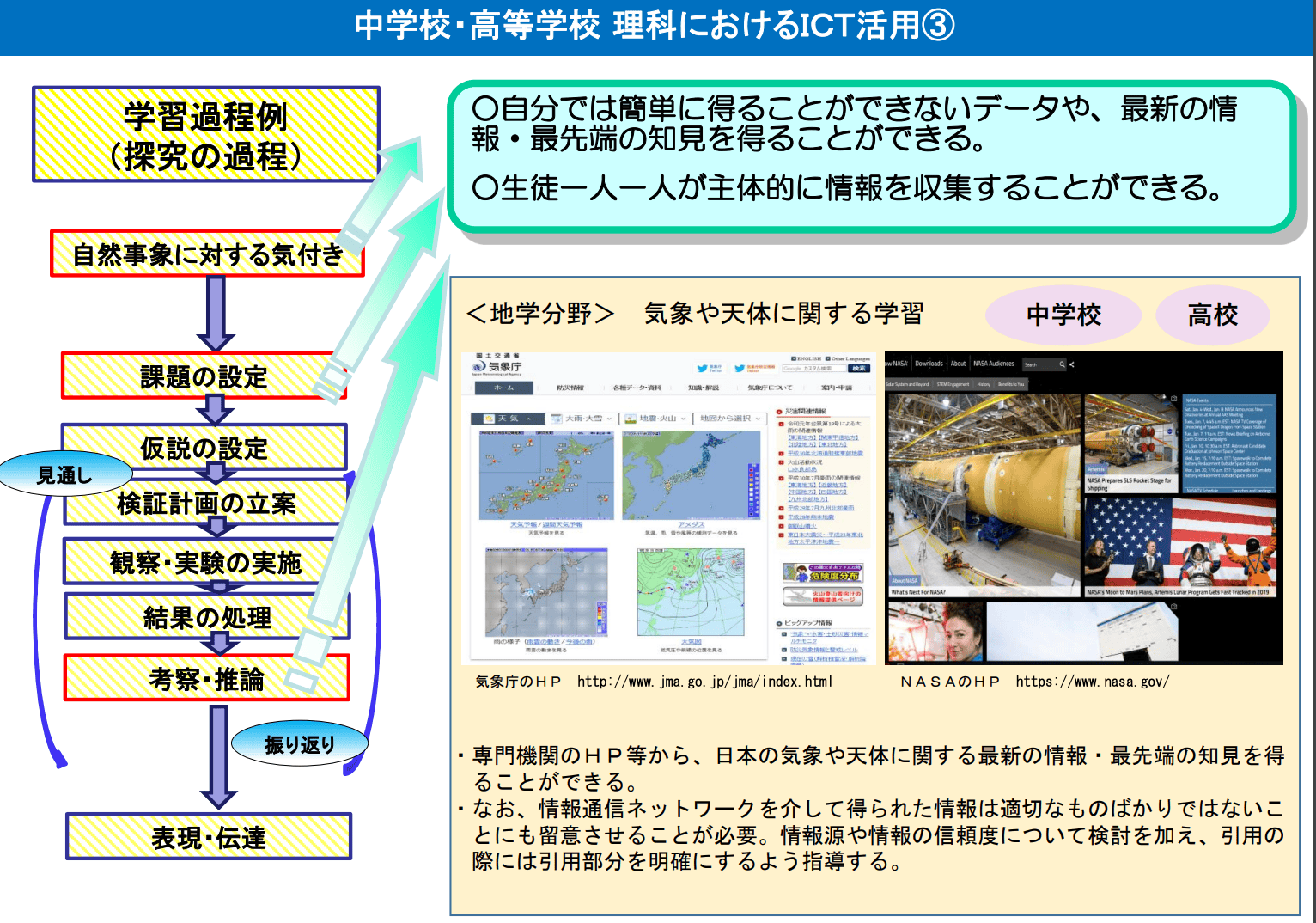

気象のデータベースへのアクセス

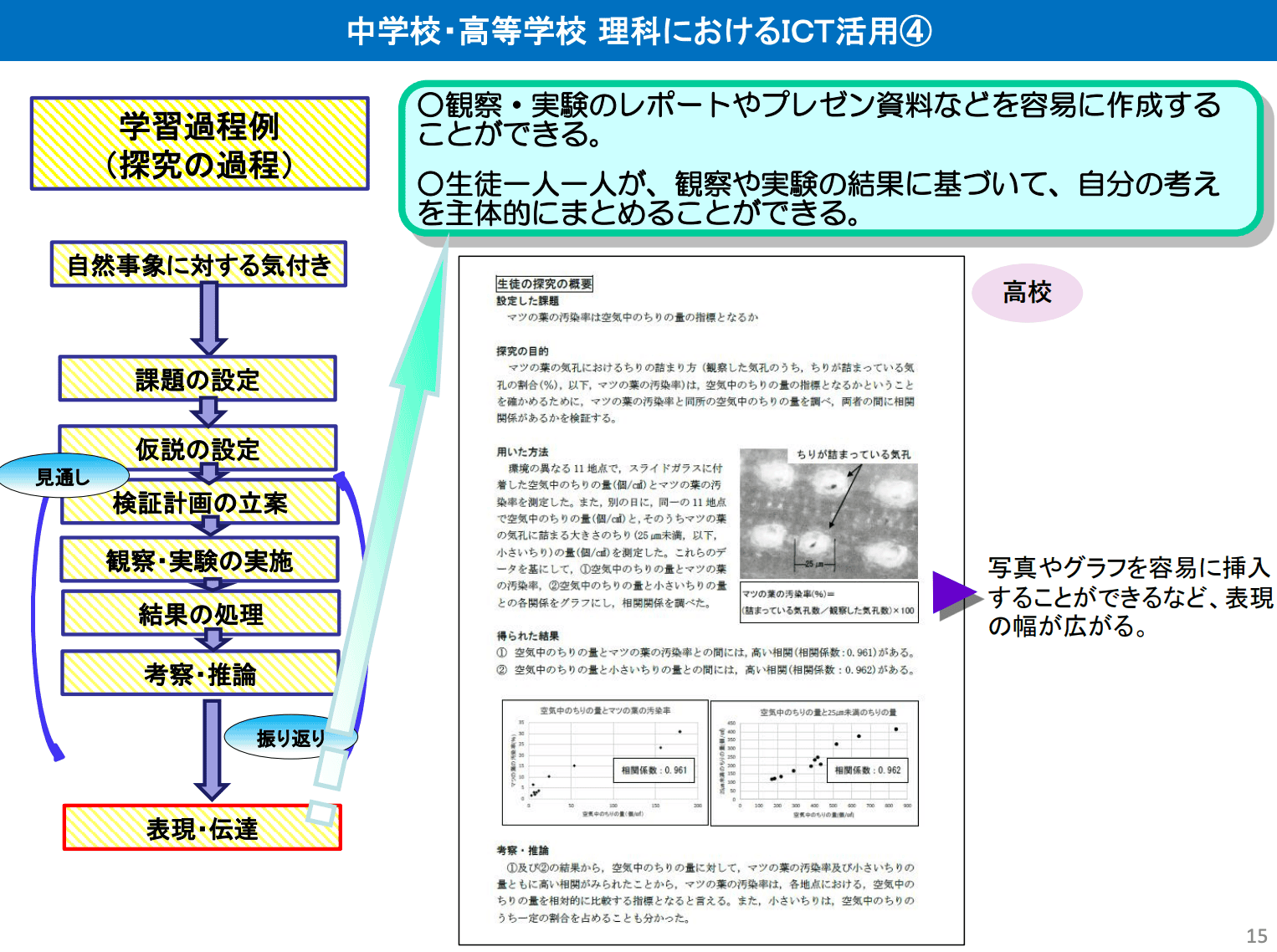

表現伝達での資料作成について