ふわふわ動く謎の生命体を追え!身近な水に潜む微生物ハンティング(微生物の観察)

サイエンストレーナーの桑子研です。このサイトで科学を一緒に楽しみましょう。

春の訪れとともに、学校のビオトープにも命が芽吹き始めました。この時期、水辺には多様な微生物が出現し、生徒に「目に見えない世界」の魅力を伝える絶好のチャンスです。今回は、そんなビオトープの水を使って、簡単にできる微生物観察の授業をご紹介します。

授業準備:必要なもの

採取用具 ペットボトルやビーカー、ピペット、スポイトなど

スライド類 ホールスライドガラス、カバーガラス

吸水用具 ティッシュまたは脱脂綿

顕微鏡 光学顕微鏡(40倍〜400倍が理想)

参考資料 ミジンコ・ケイソウ等の模式図や同定シート(掲示用)

微生物の採取方法:動いてる水をねらえ!

まずは、学校のビオトープや校庭の池、水たまりなどから水を採取します。このときのコツは「水草+泥+にごり」をセットで持ち帰ること。オオカナダモなどの水草のまわりには、ミジンコやケイソウが集まりやすく、生き物の密度が高くなります。水を静かに容器にいれてよく観察すると、すでに肉眼でもピヨピヨと動く影が見えることがあります。これらの多くはミジンコやケンミジンコといった甲殻類。観察に最適な素材です。

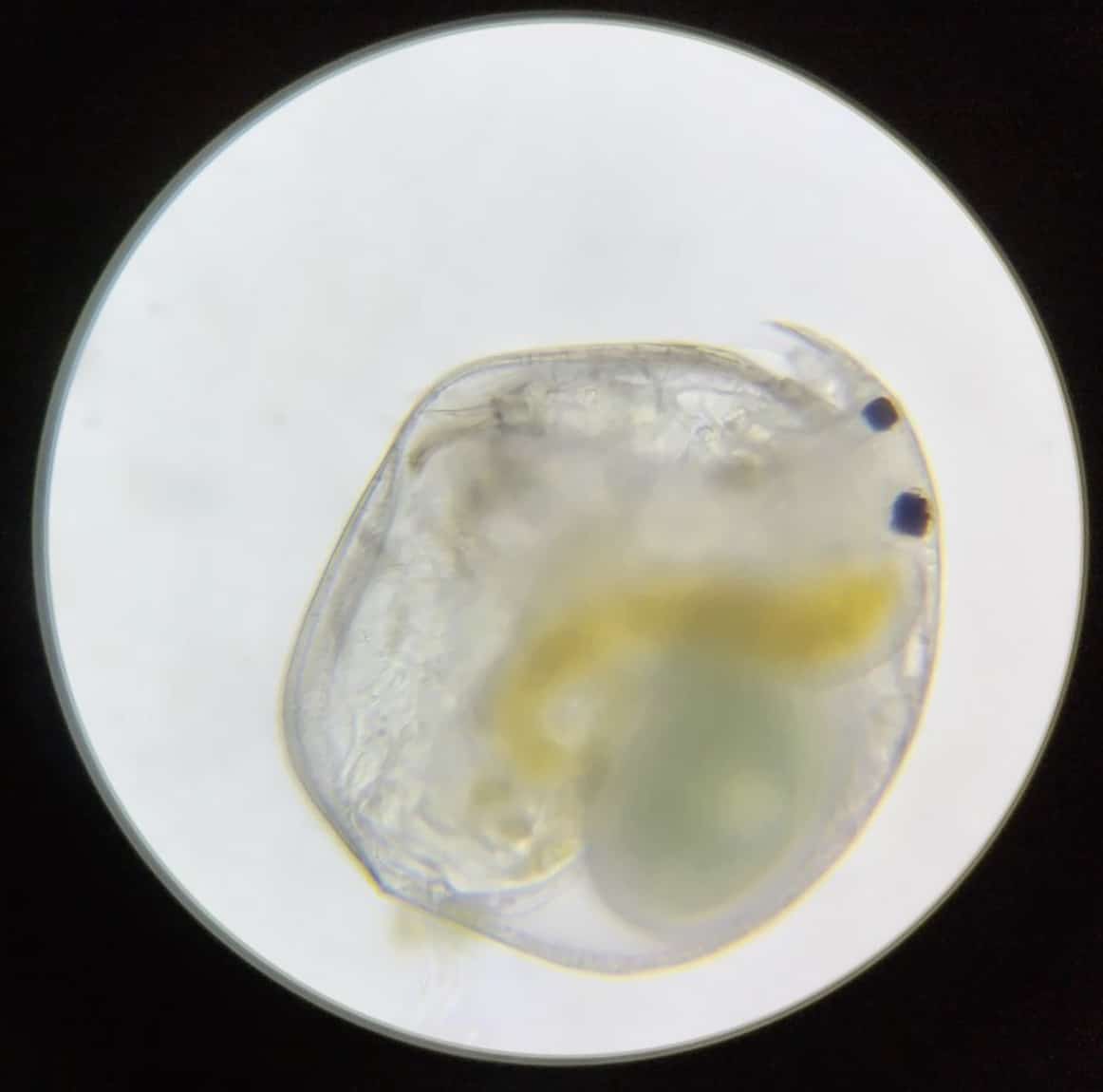

ケンミジンコ

■ 観察の手順:見たいものだけをピンポイントに!

1. 動いているミジンコをスポイトで狙って吸い取ります。

2. ホールスライドガラスの中央に一滴落とし、カバーガラスをのせます。

3. 水が多すぎるとミジンコが動きすぎて観察しづらいので、ティッシュで軽く水を吸い取ると落ち着いて観察できます。

■ 観察できる生き物たち(一例)

• ミジンコ(40倍)

丸っこくて、透明な体に心臓がピコピコ動いているのが見えることもあります。多細胞で甲殻類。生徒にも人気の「かわいい微生物」です。

• ケンミジンコ(100倍)

ミジンコに似ていますが、体のつくりがやや違います。尾の形や動き方で区別できます。

• ケイソウ(200倍〜400倍)

美しいガラス細工のような見た目の単細胞藻類。植物プランクトンの一種で、葉緑体を持ち光合成も行います。

微生物は水温や日照の影響を強く受けるため、春から初夏にかけてが観察に最適。昆虫の幼生や藻類なども増えてきて、生き物の多様性を感じられる季節です。ビオトープや身近な自然を活用して、理科の授業に「発見」の喜びを取り入れてみてはいかがでしょうか。