今日は「金属のイオンへのなりやすさ」について、マイクロスケールで実施できるエコな実験をご紹介します。授業で扱うにも最適なこの実験、ポイントは「省試薬・高観察性・安全性」。中学生にもわかりやすく、しかも準備が少なくて済むのが嬉しいところ。化学が好きな生徒も、「ちょっと苦手かも…」という生徒も、一緒に楽しめる実験です。

「金属が水溶液中でイオンになる」と聞くとピンとこない生徒も多いですが、実際に色の変化や沈殿などの現象を見ることで理解が深まります。さらに、マイクロプレートやプチボトルを使うことで廃液を減らし、実験の環境負荷も最小限に。今回はその準備から観察、考察まで、授業での活用を前提にご紹介します。

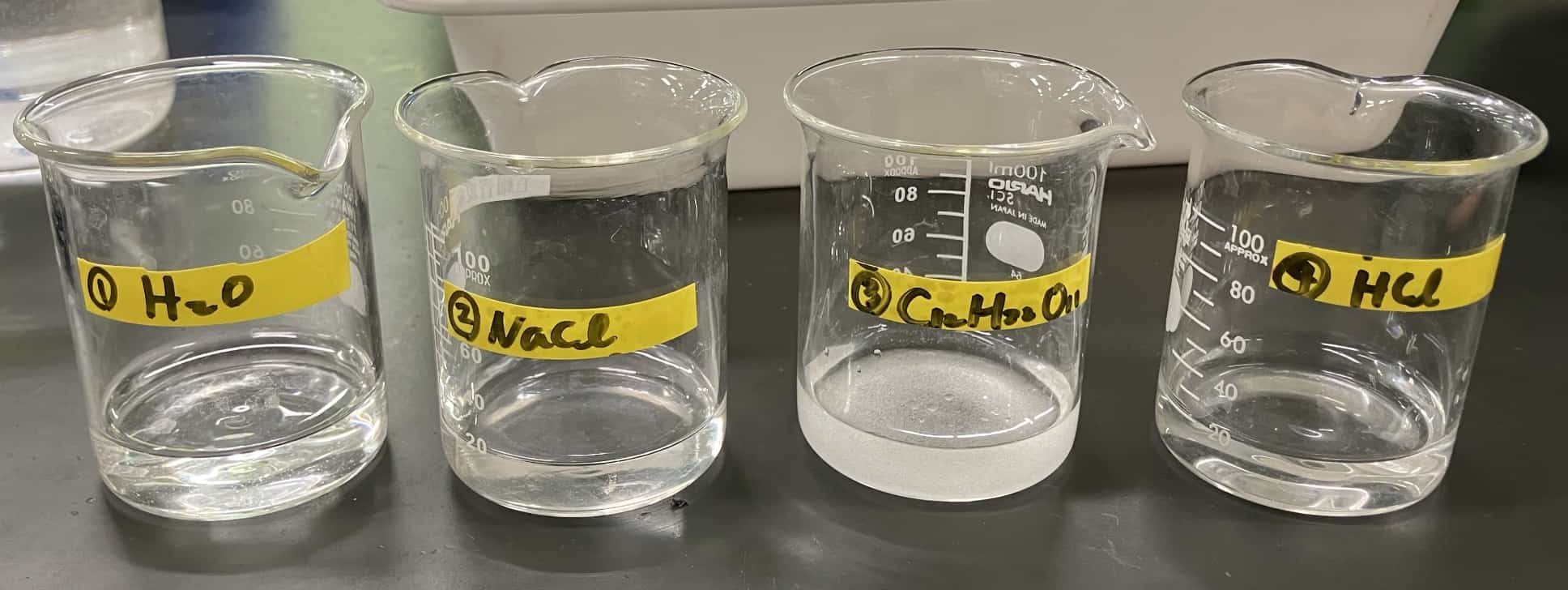

■ 用意するもの

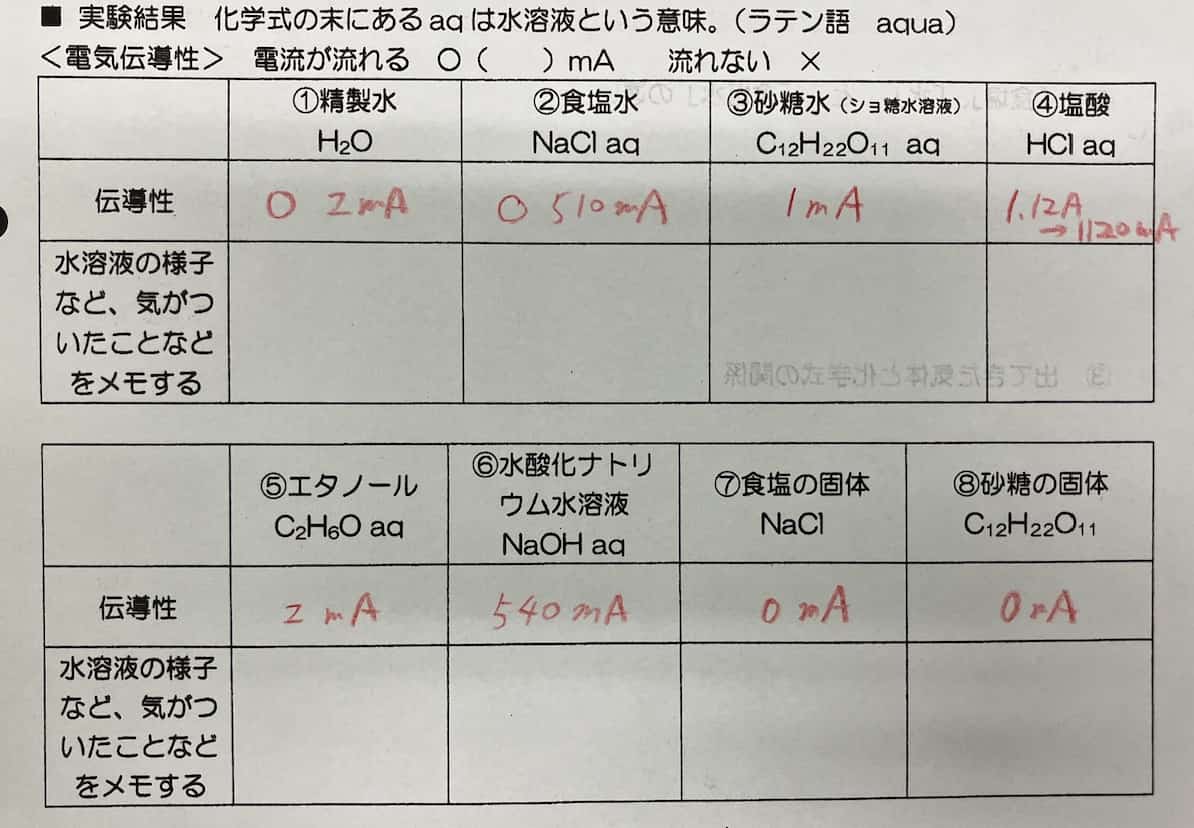

道具・試薬 説明

銅板、亜鉛板、マグネシウム板 比較に使用する3種類の金属

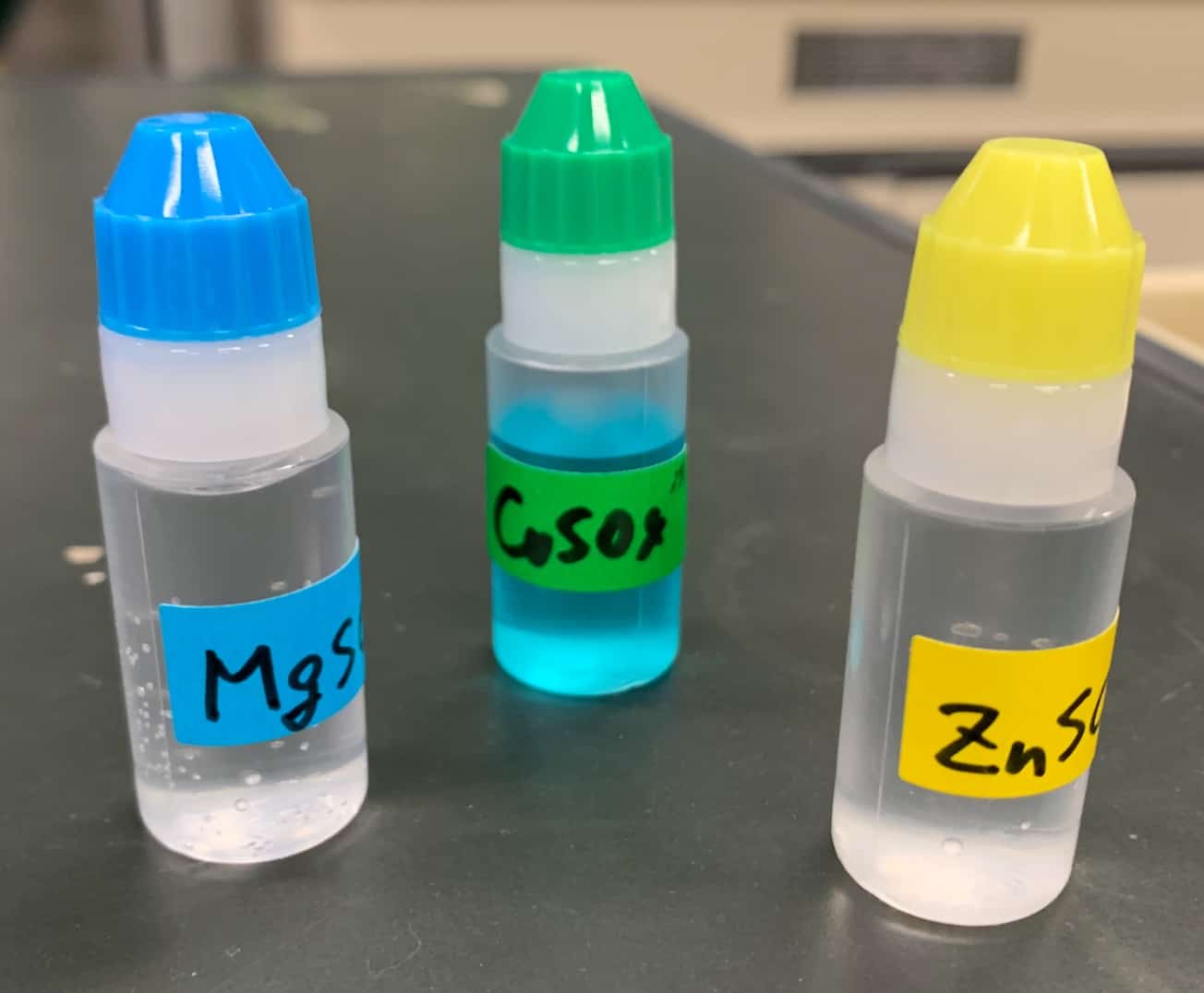

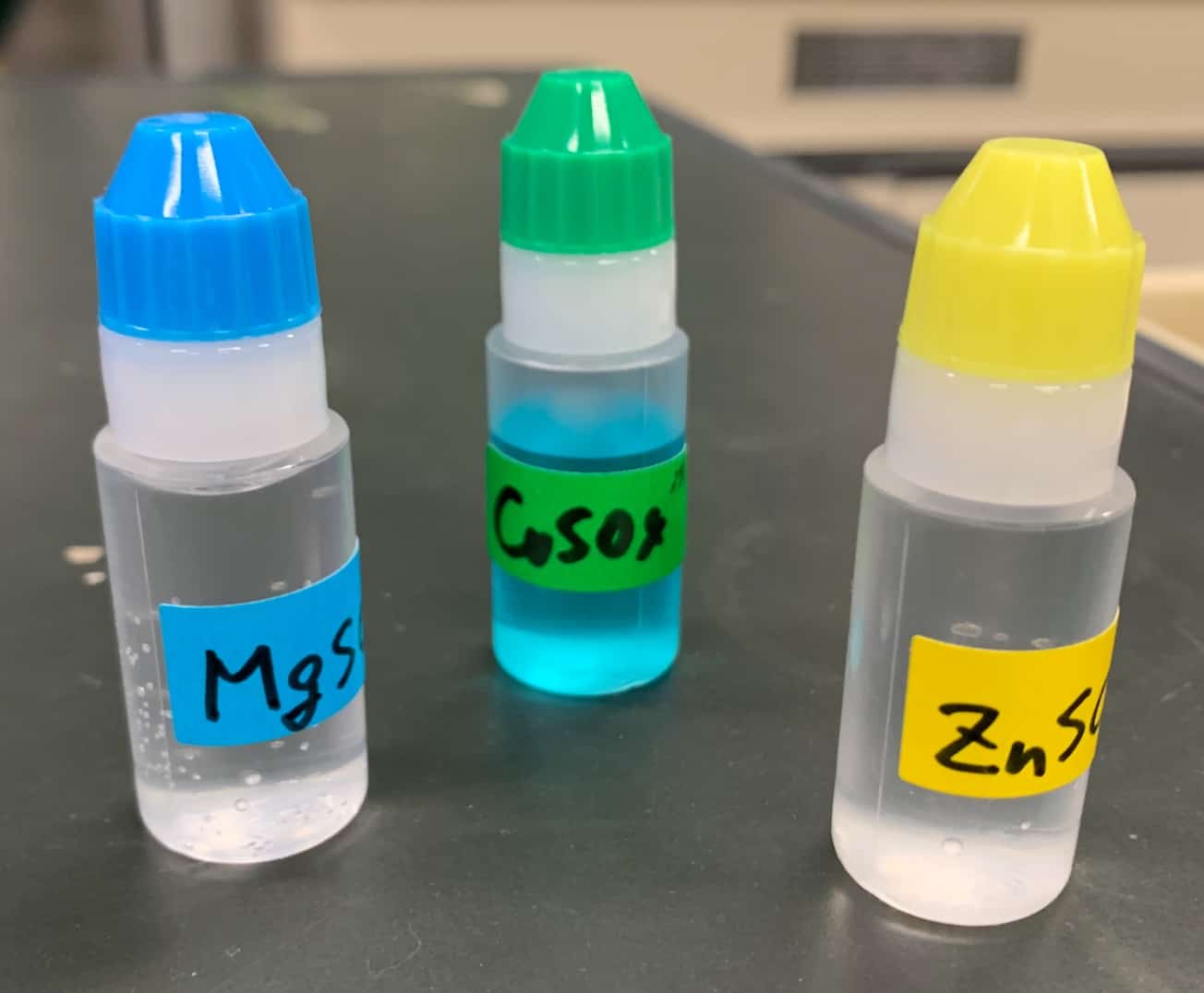

3%硫酸銅水溶液 銅イオン(青色)

3%硫酸亜鉛水溶液 亜鉛イオン

3%硫酸マグネシウム水溶液 マグネシウムイオン

💡 おすすめアイテム:

ナリカ製のプチボトル(こちら)は1滴ずつコントロールしやすく、100円ショップのものとは使用感が全く違います。

#ナリカ #プチボトル

https://www.rika.com/product/detailed/S75-1140-02

マイクロプレート 少量で反応を観察

ピンセット、保護メガネ 安全対策も忘れずに!

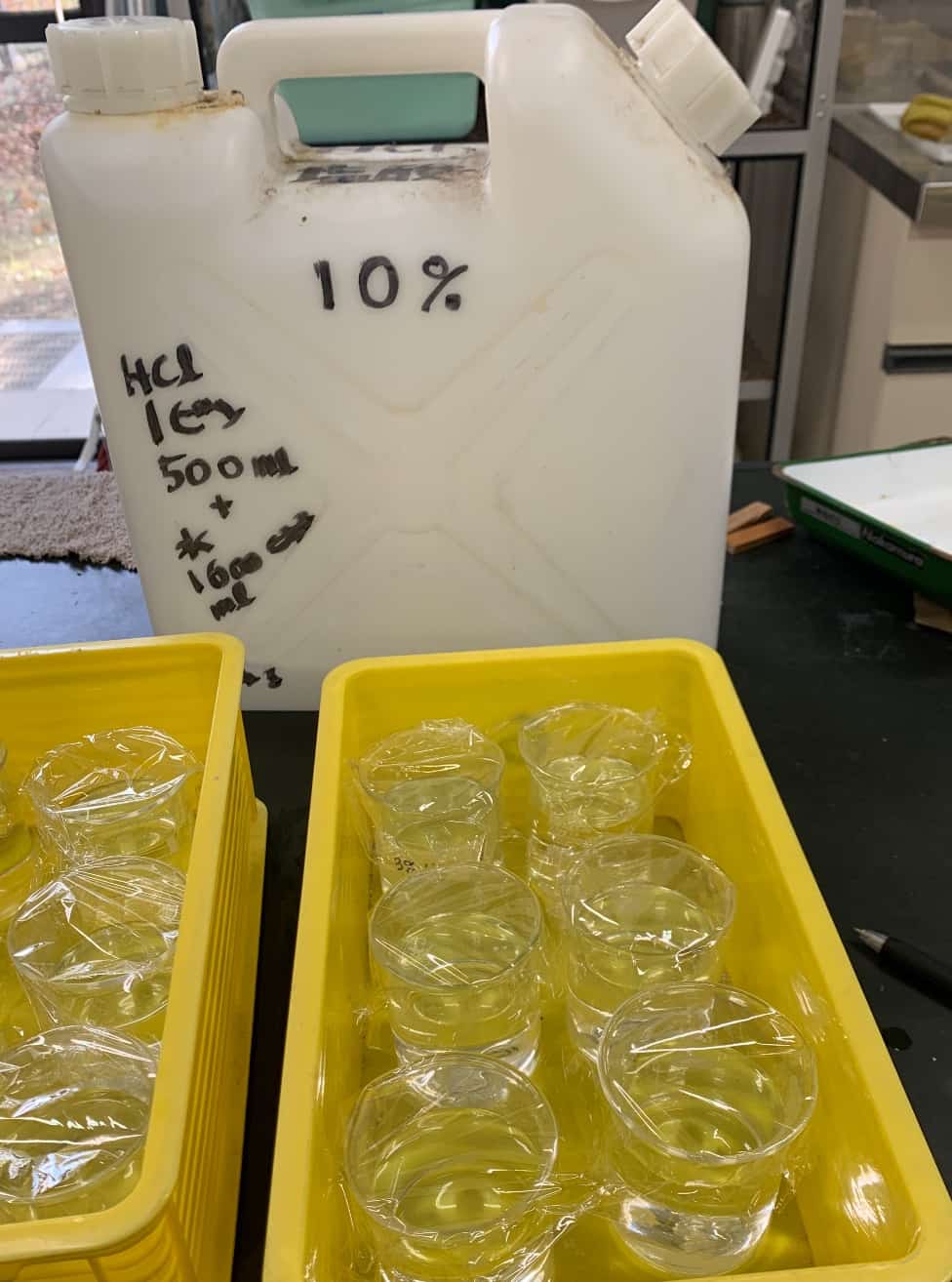

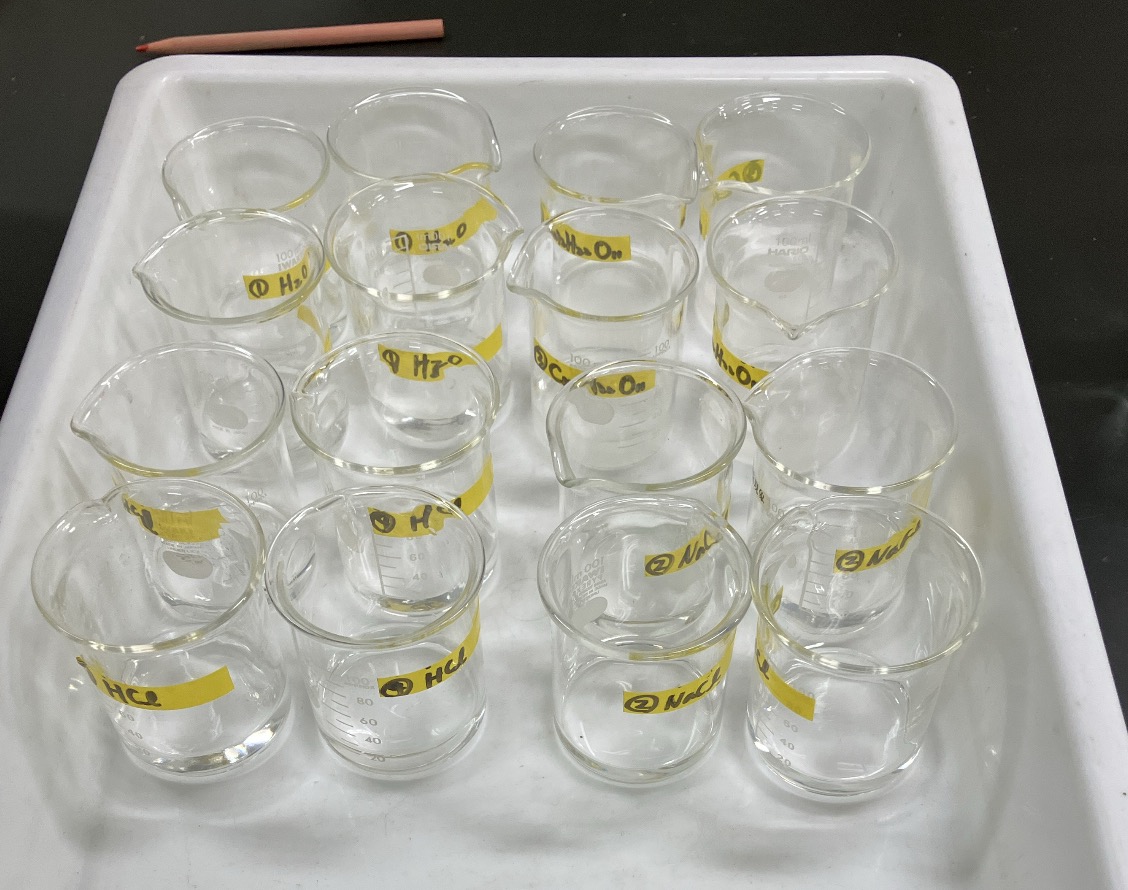

■ 試薬の準備(3%溶液の作り方)

試薬の調整については次のとおりです。

3%硫酸銅水溶液の作り方:硫酸銅(Ⅱ)5水和物(CuSO4・5H20)4.9g+水100gを融解させる

3%硫酸亜鉛水溶液の作り方:硫酸亜鉛七水和物(ZnS04・7H20)5.6g+水100gを融解させる。

3%硫酸マグネシウム水溶液の作り方:硫酸マグネシウム七水和物(MgSO4・7H20)6.5g+水100gを融解させる。

上の方法でおよそ100gの水溶液ができました。これをプチボトル(10mL)に入れていくと、10本+1本くらいができるので、10班ある場合にはちょうどよい量ができます。

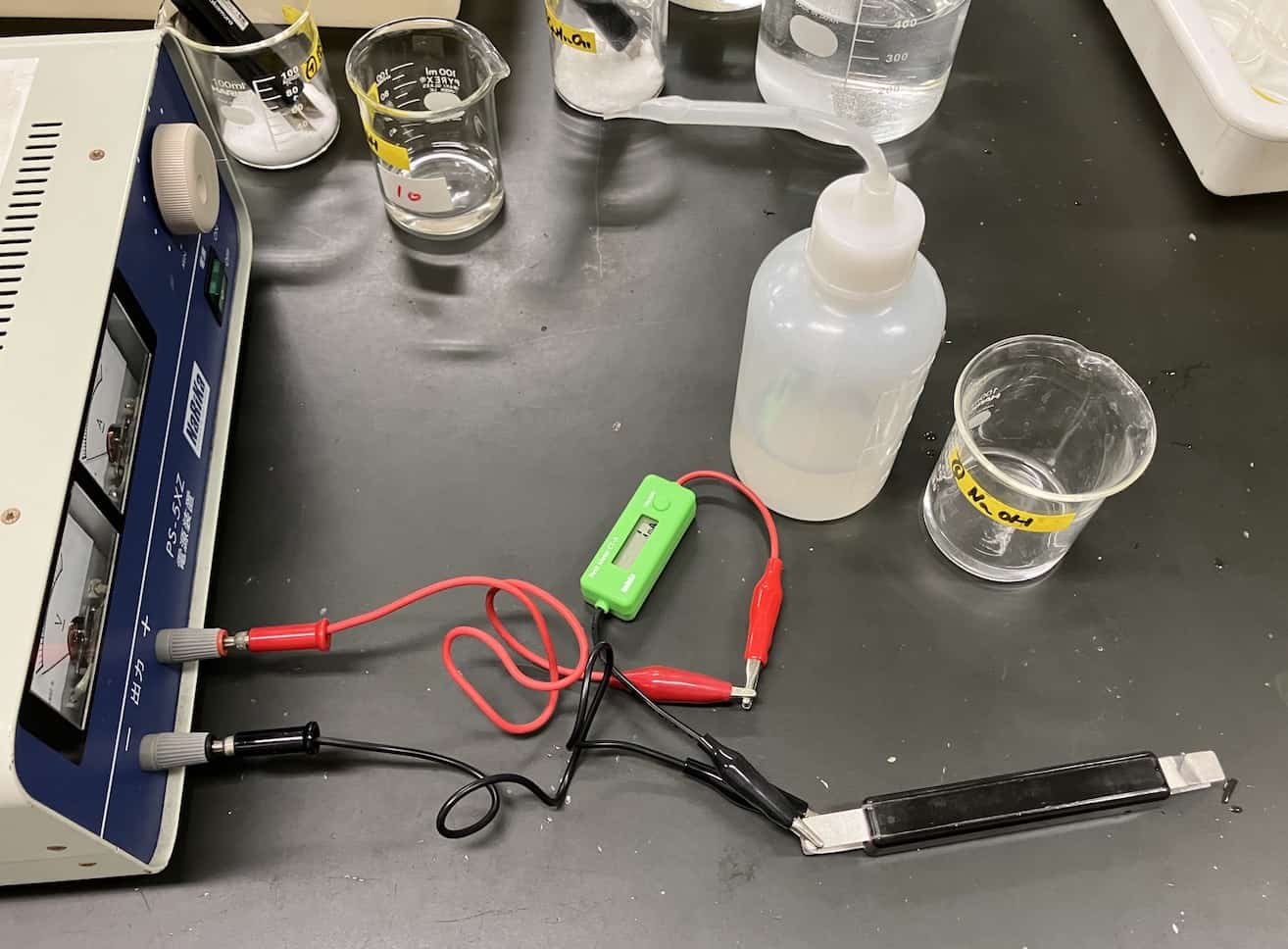

■ 実験の手順

1. 金属板の準備

各金属板を軽くやすりがけして、表面に光沢を出しておく。表面の酸化物を取り除くことで、反応が起こりやすくなります。

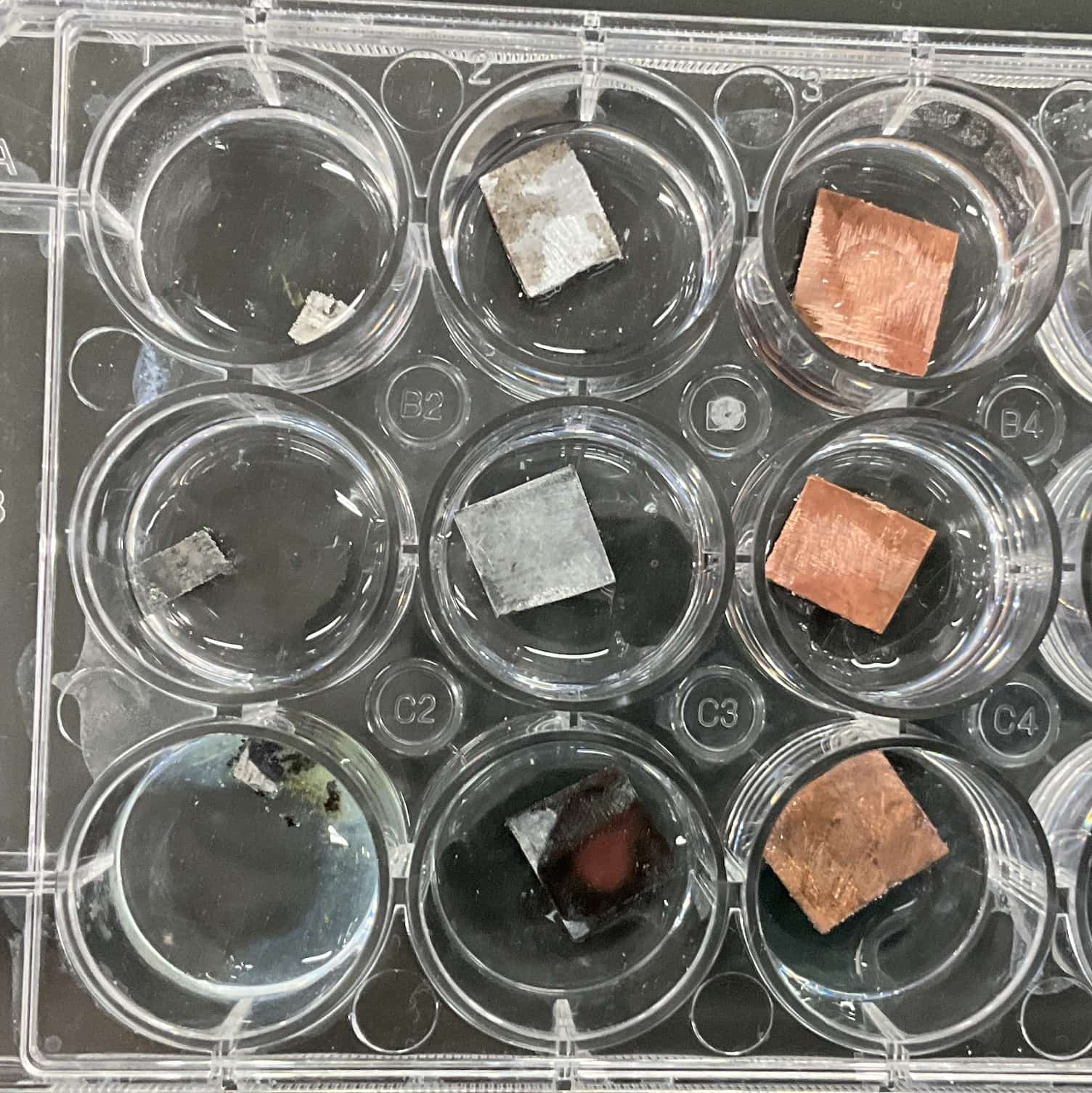

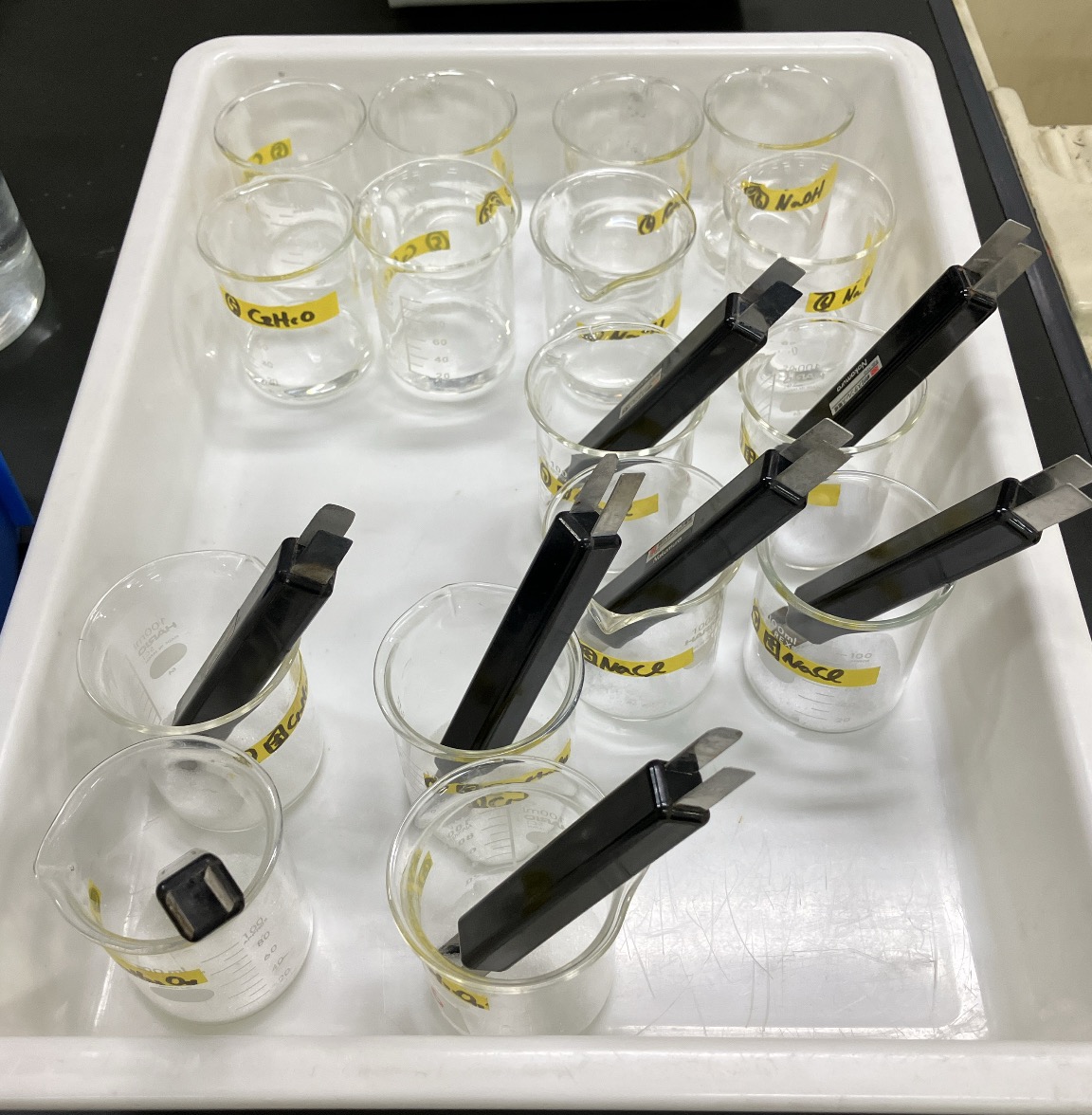

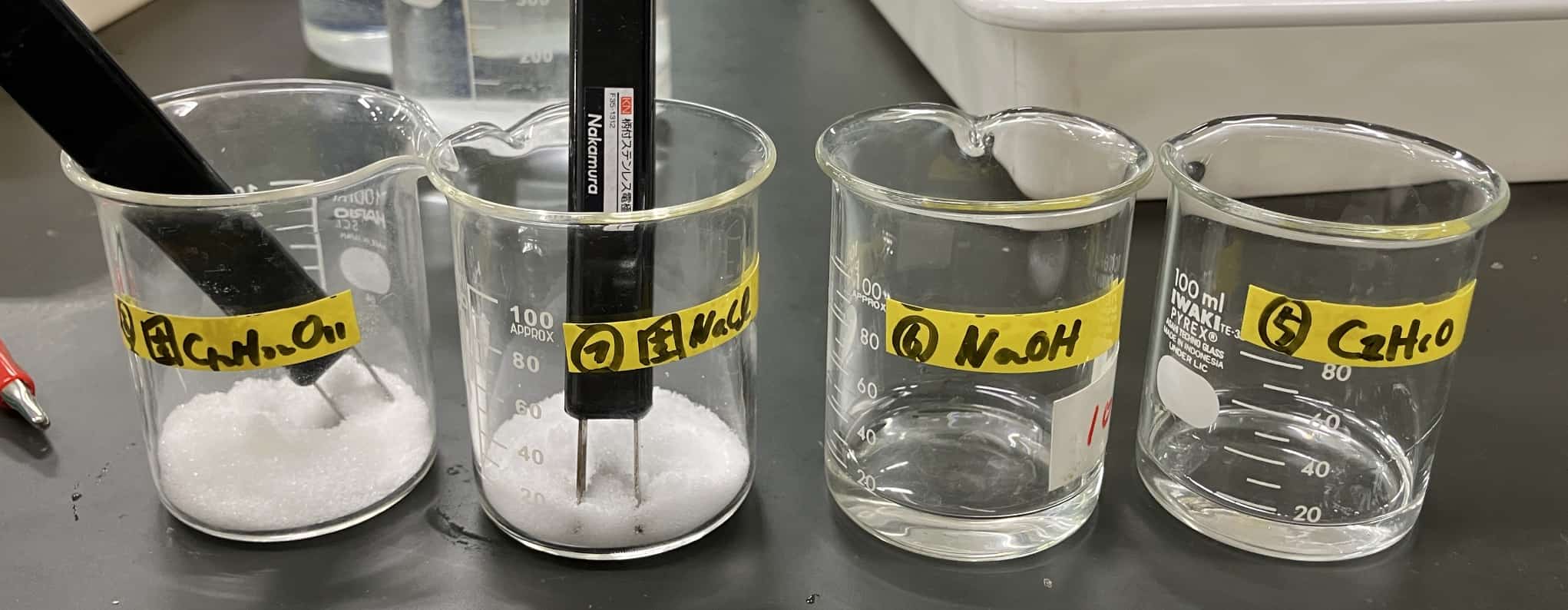

2. マイクロプレートに金属を配置

プレートの各セルに金属片を置きます。

3. 各水溶液を滴下する

プチボトルでそれぞれの金属に対して水溶液を6滴程度ずつ滴下。

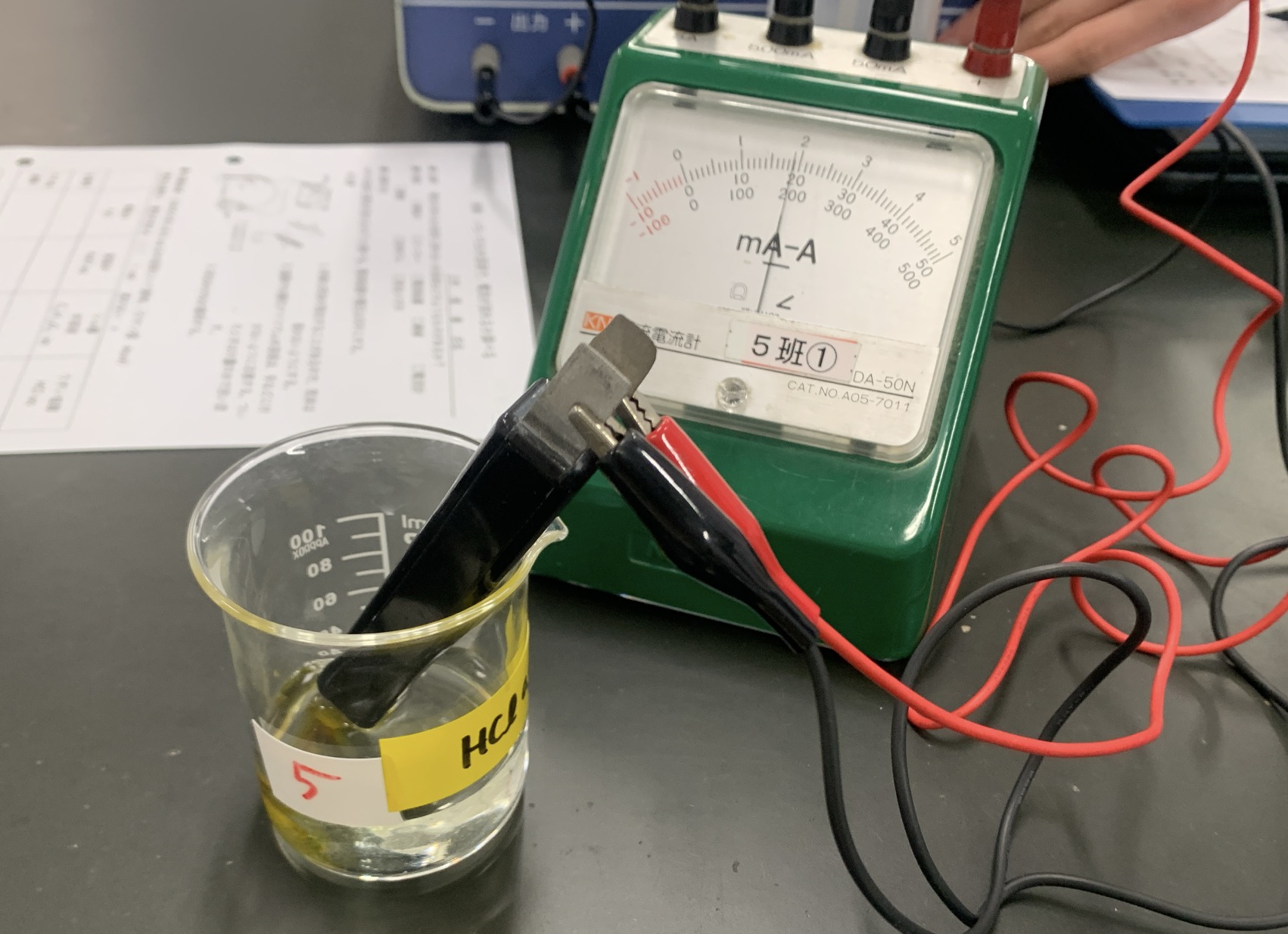

4. 反応を観察

色の変化、沈殿、金属表面の様子に注目。必要に応じて記録を取りましょう。

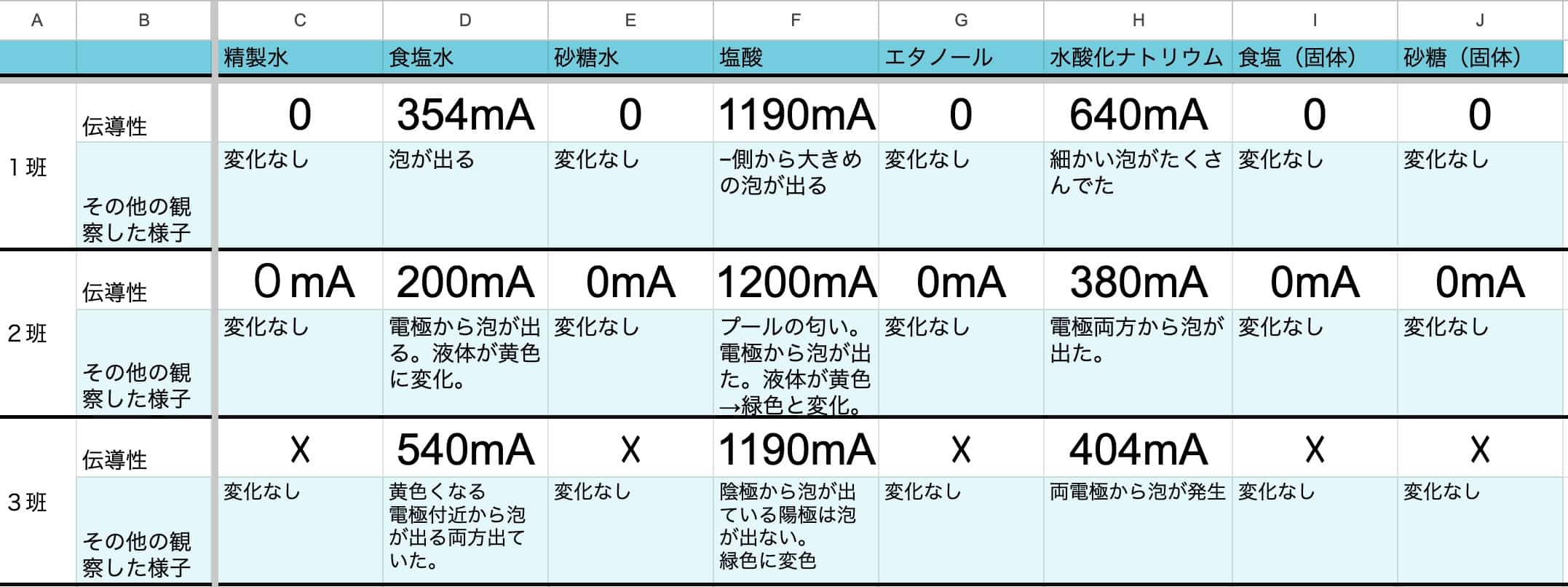

■ 実験結果と観察例

実際に実験をしてみた結果がこちらです。

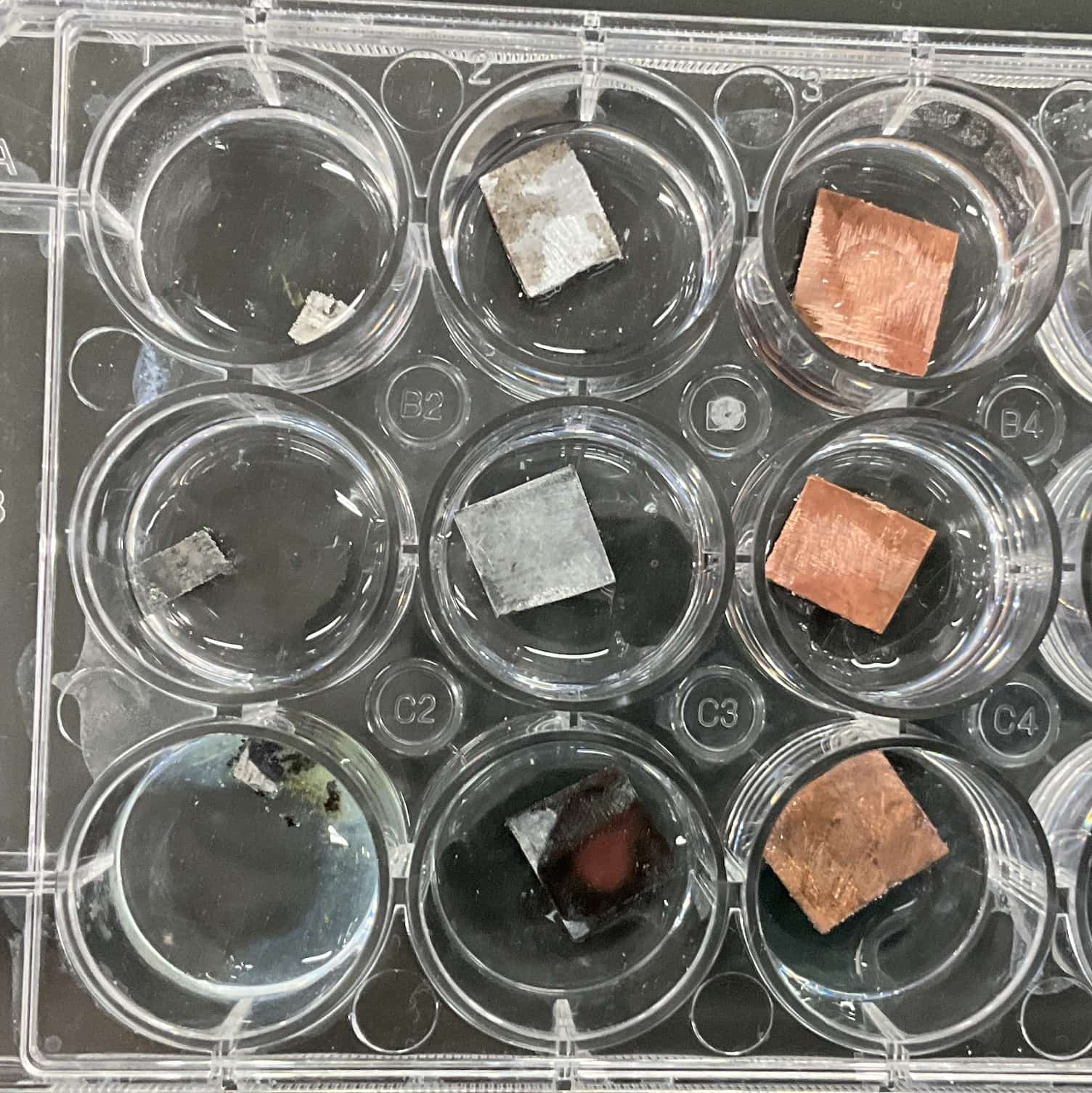

こちらがセルの様子です。4番目、7番目、8番目のセルで反応が見られました(左下3つのセル)。

拡大すると、

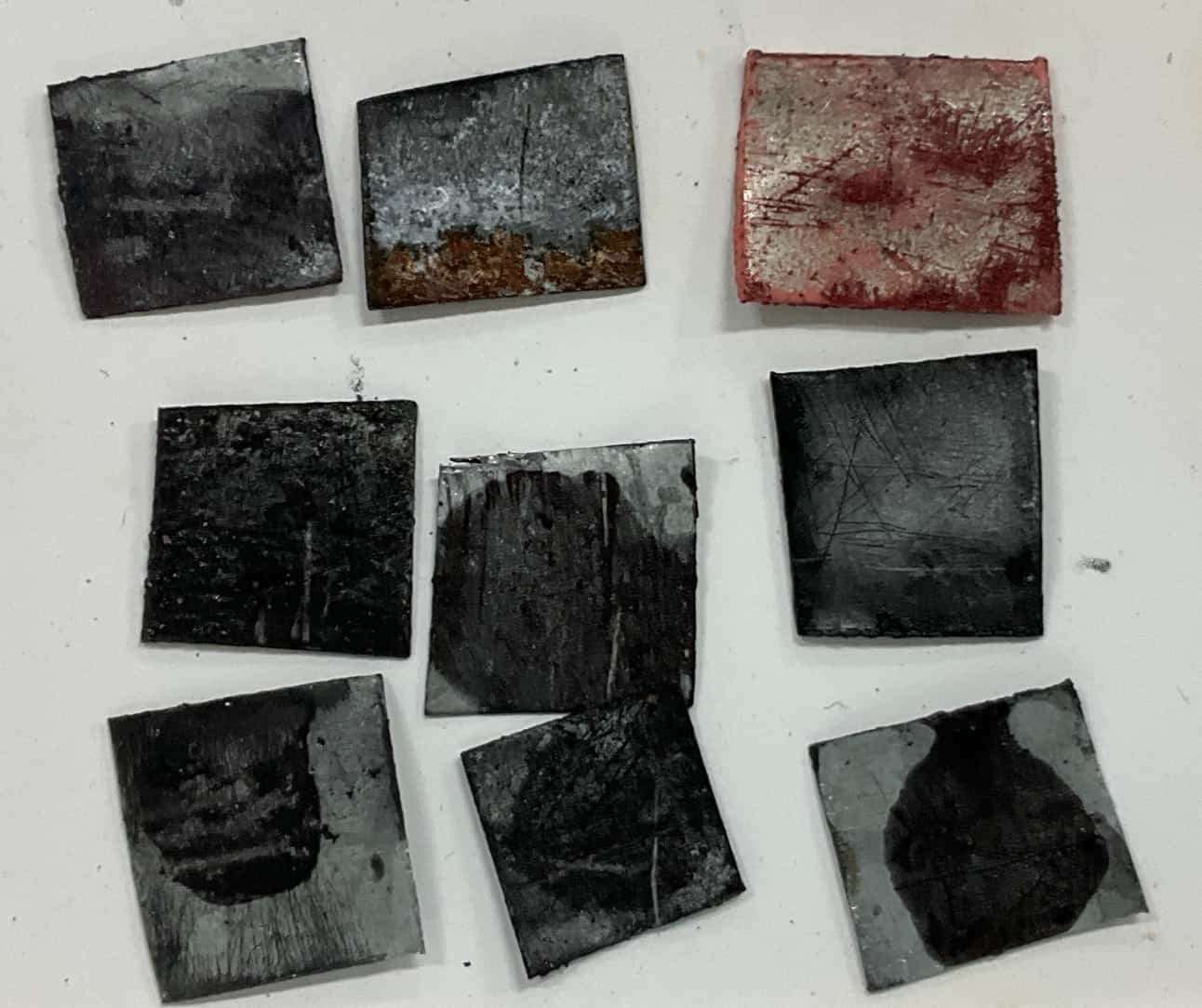

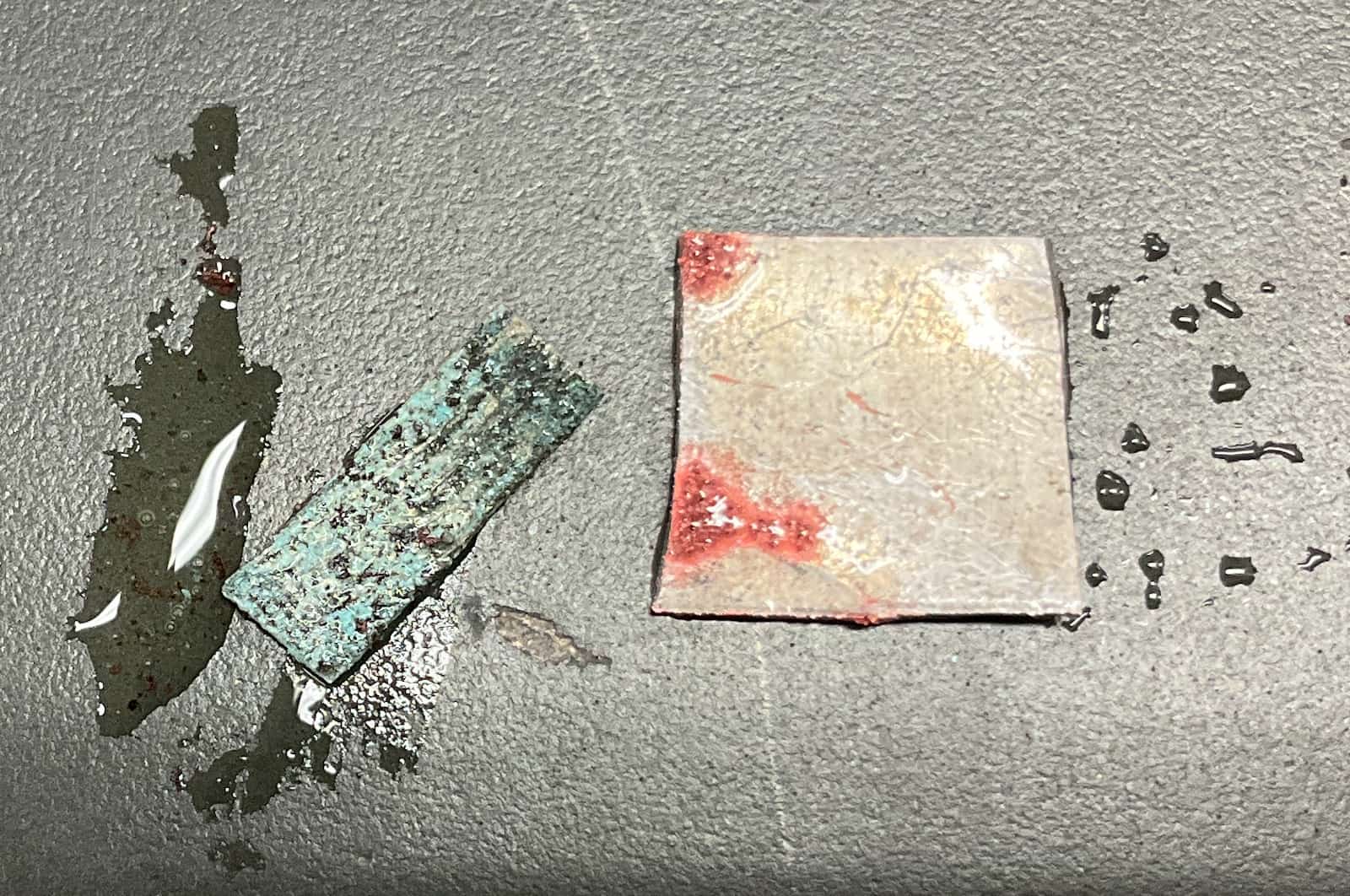

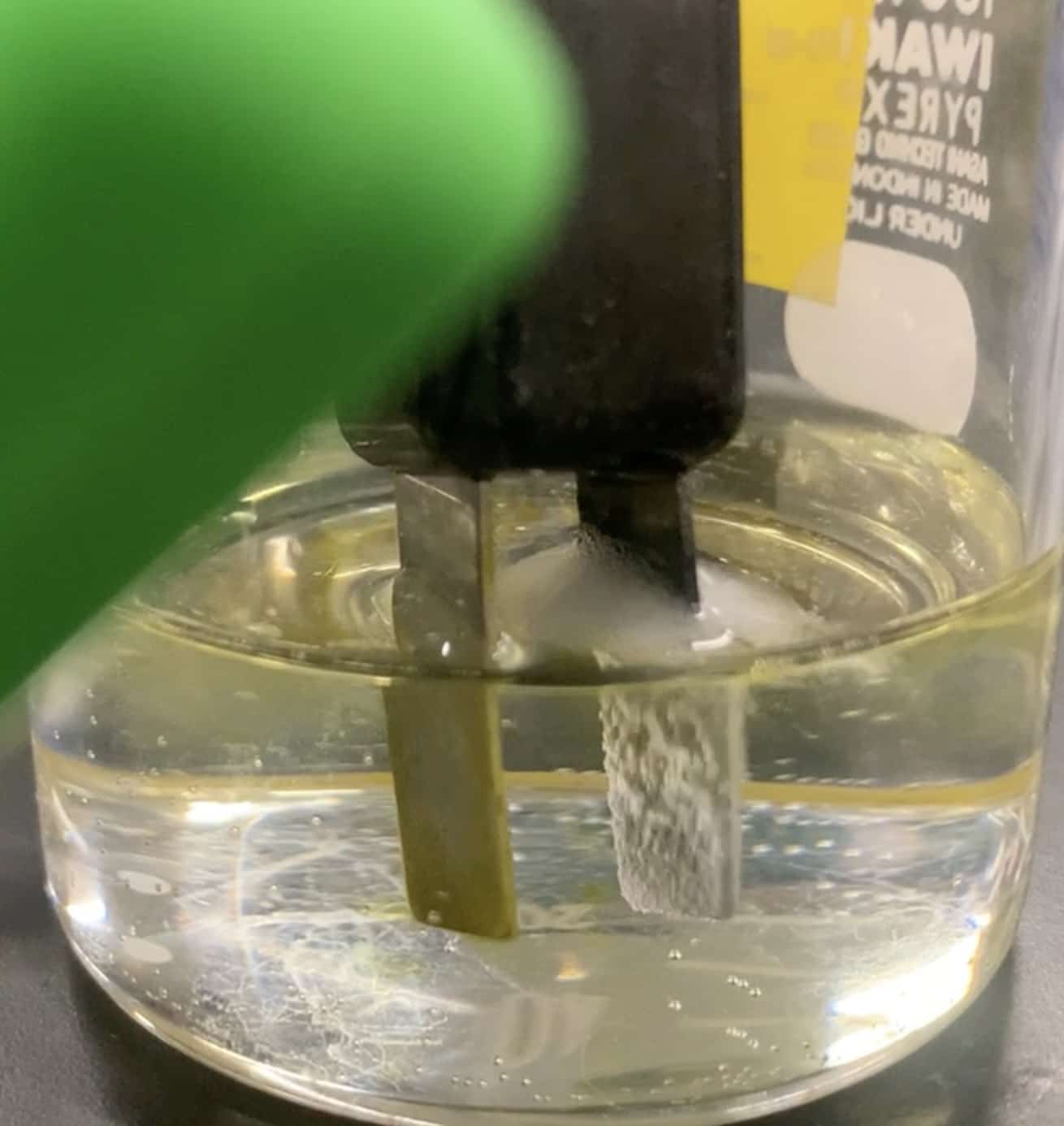

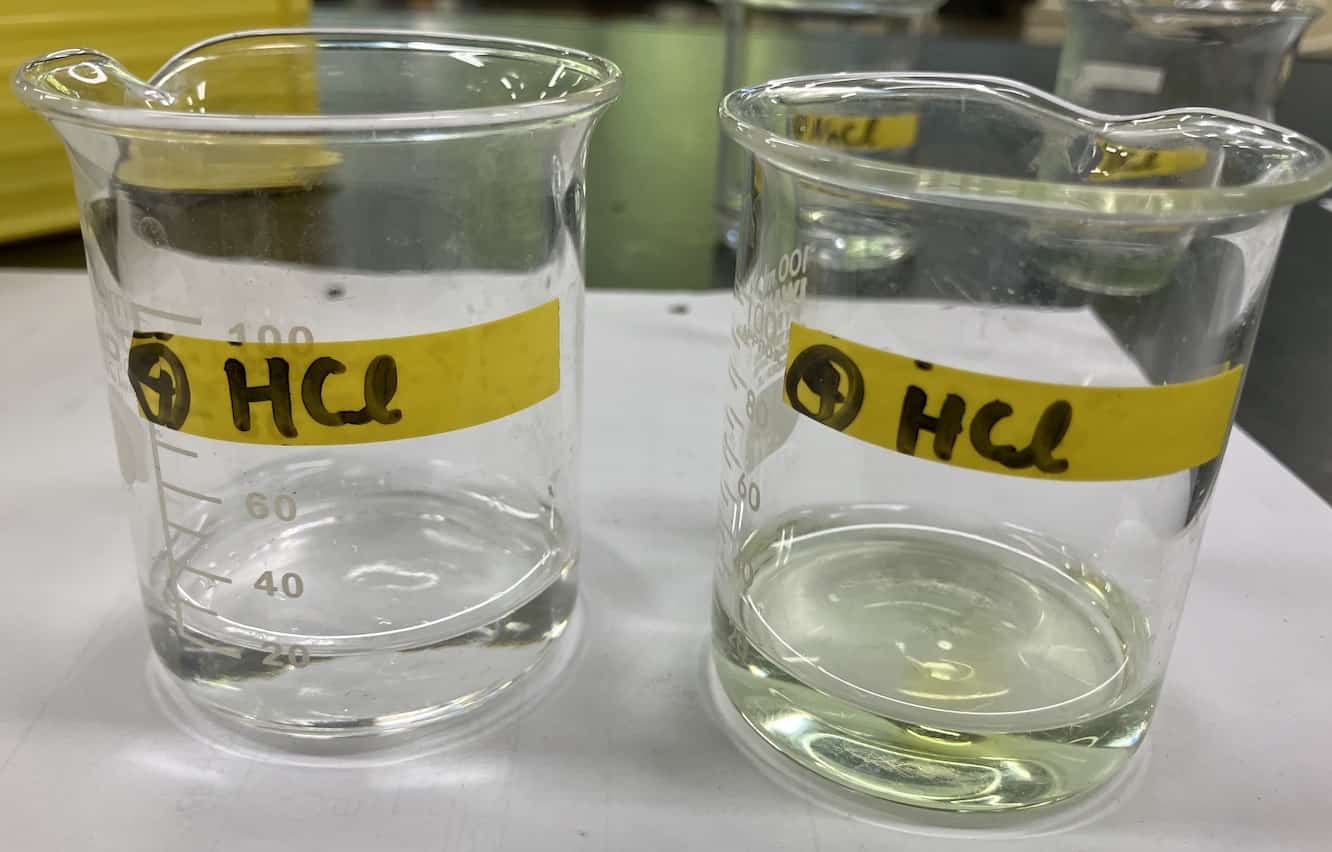

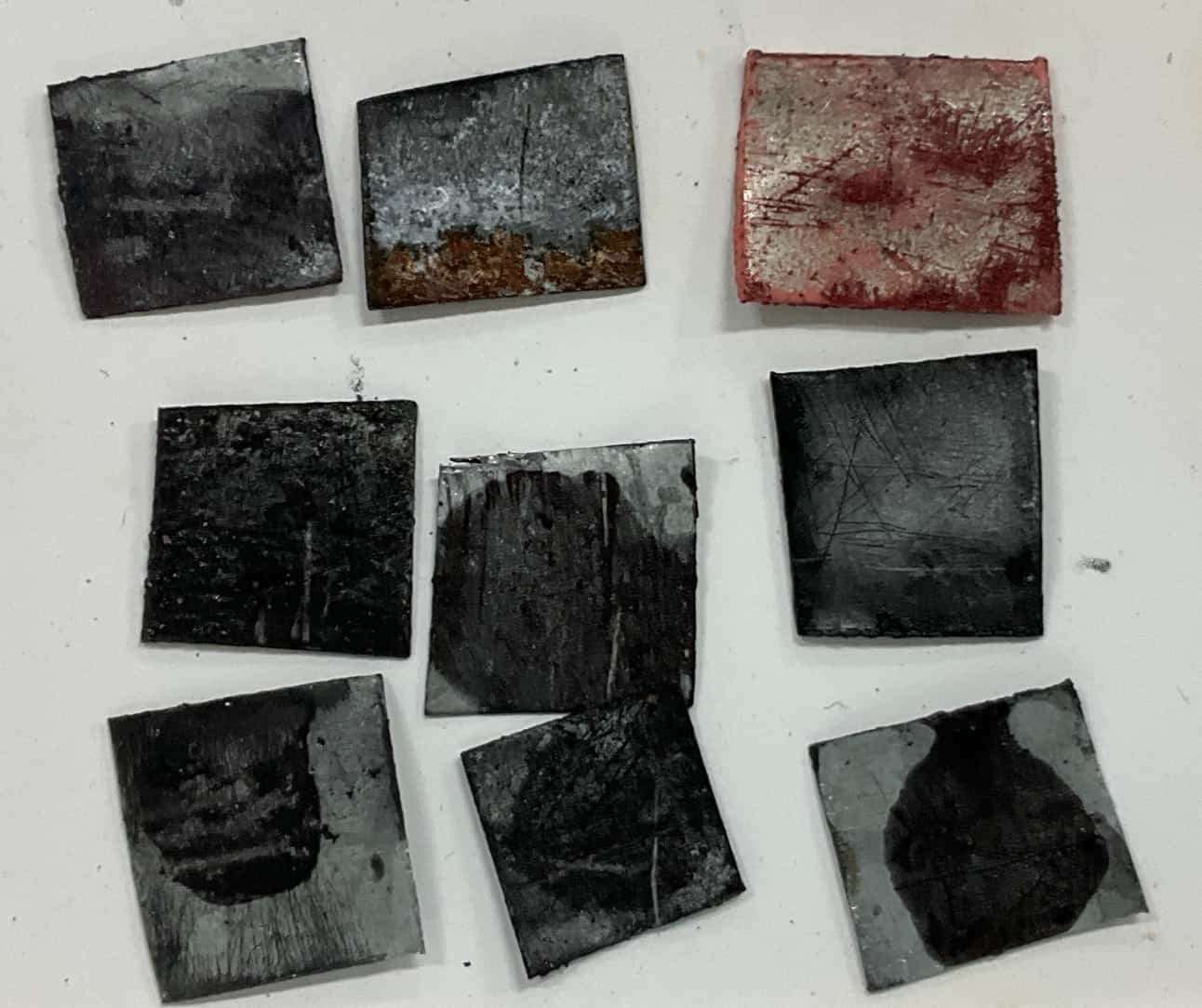

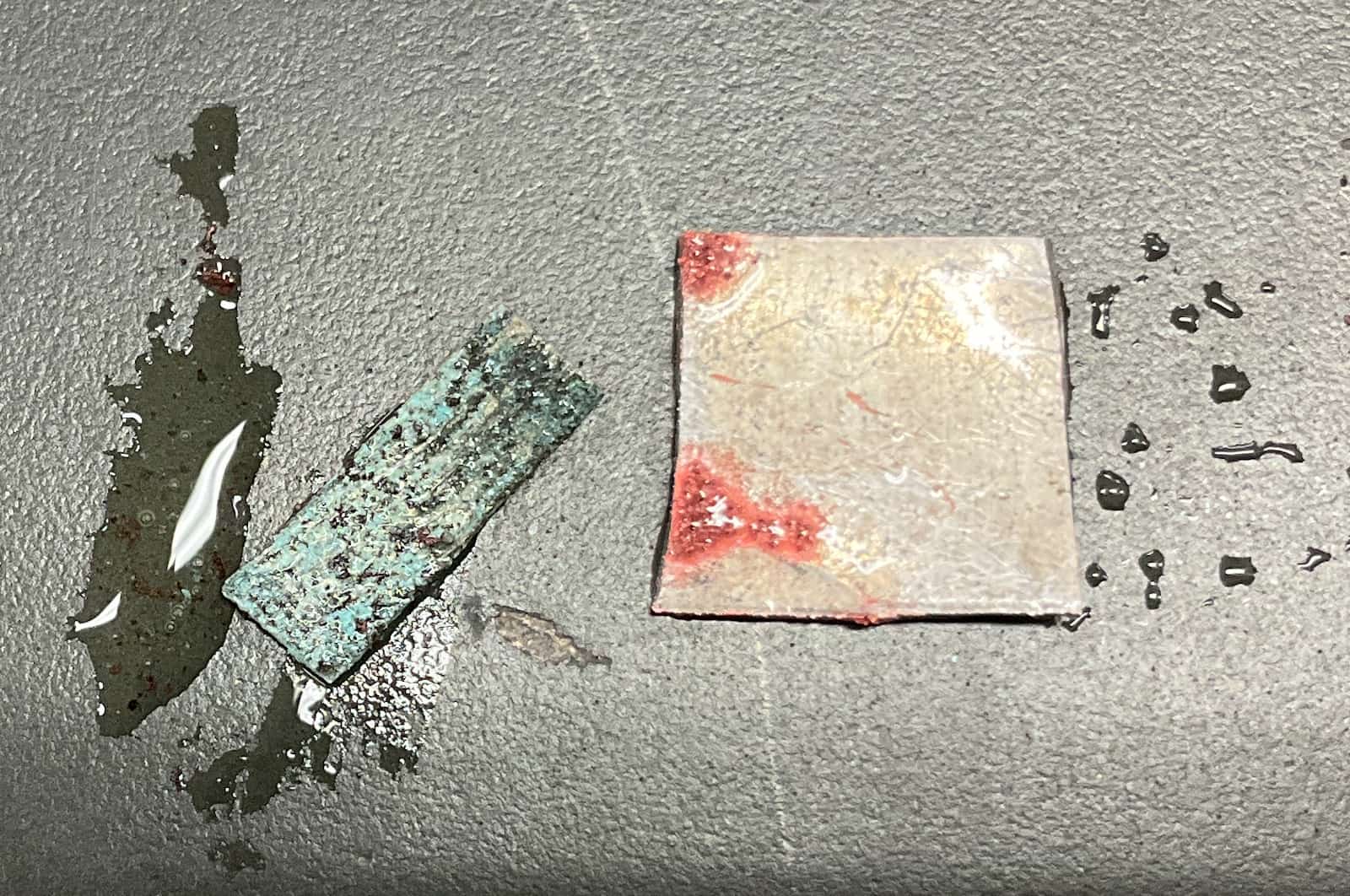

反応後の金属を取り出してみました。硫酸銅とマグネシウム板の様子です。

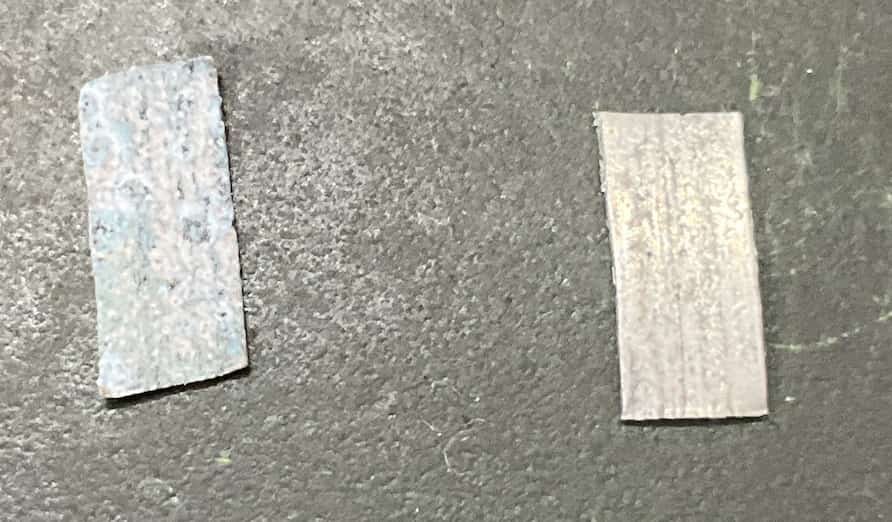

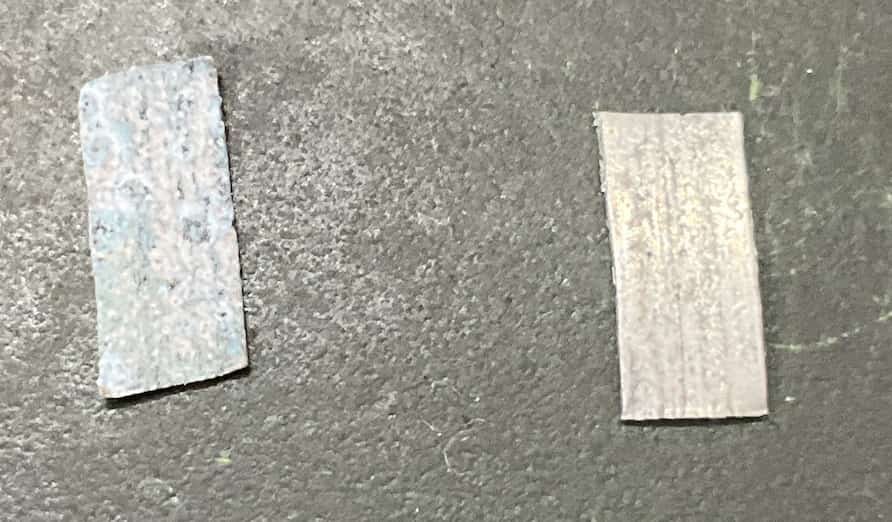

左が反応前、右が反応後

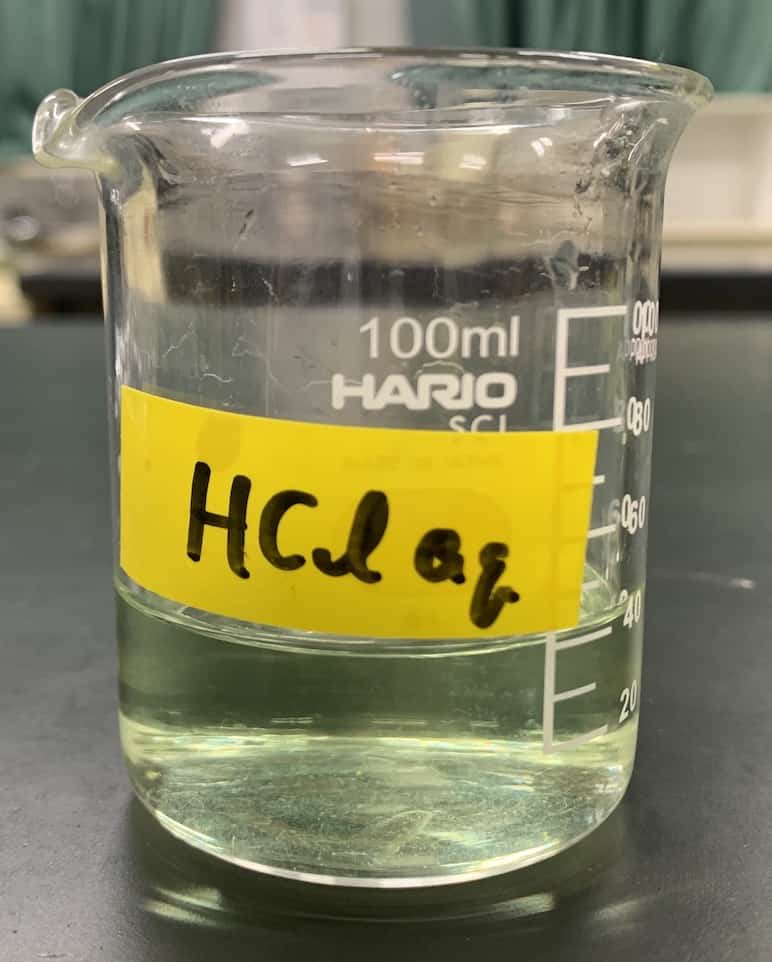

硫酸銅と亜鉛版の様子

左が反応前、右が反応後

銅については変化がありませんでした。

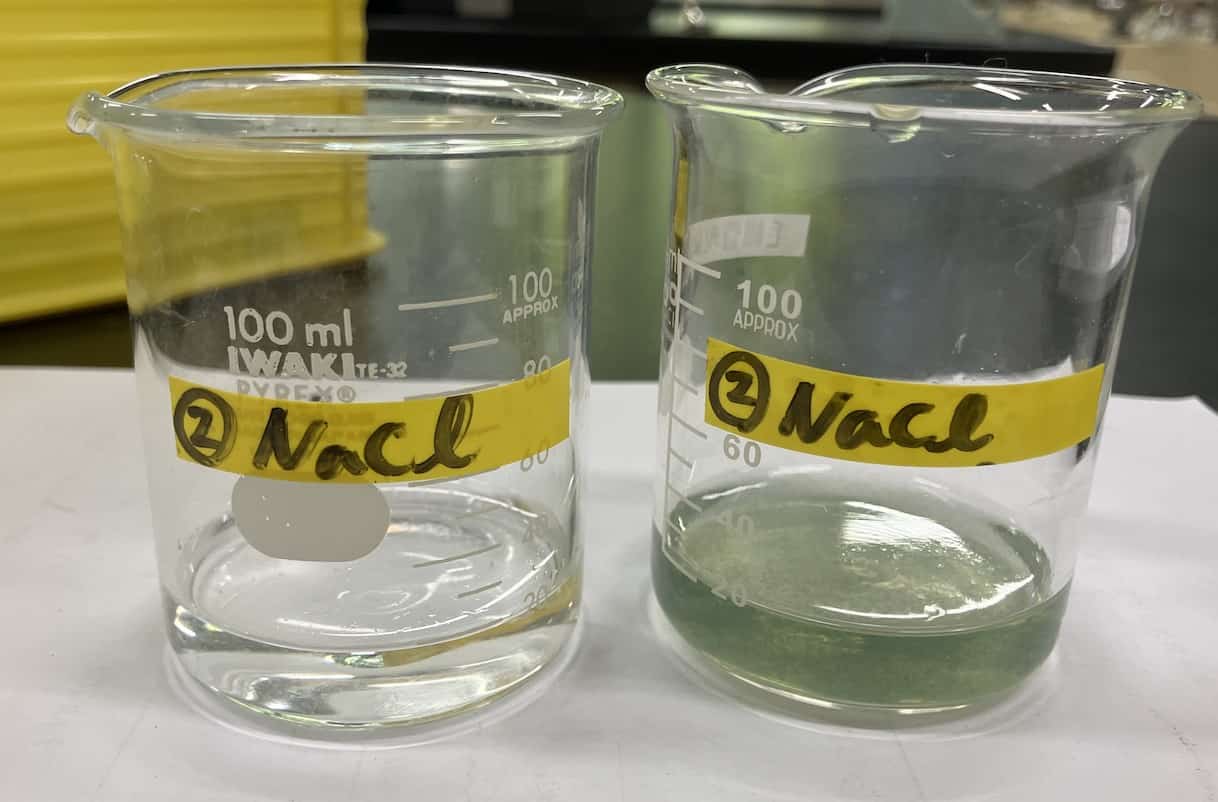

黒ずんでいたり、赤っぽくなっていたりと不思議ですね。こちらは反応後のマグネシウムチップ亜鉛チップの様子です。亜鉛の赤いものが付着、マグネシウムチップが少し薄くなっています。

こちらが拡大図です。

右が何もしていないマグネシウムチップ、左が硫酸銅を入れたあとのマグネシウムチップです。

組み合わせ 観察された変化

硫酸銅 × マグネシウム 金属表面が黒くなる、沈殿出現

硫酸銅 × 亜鉛 金属表面に赤っぽい付着物

硫酸銅 × 銅 変化なし

■ 考察:金属のイオンになりやすさ(イオン化傾向)

これらの反応結果から、電子を放出してイオンになりやすい金属の順序(=イオン化傾向)が導けます。

マグネシウム > 亜鉛 > 銅

マグネシウムは最も積極的に反応し、銅は逆に何も変化がありません。これは、マグネシウムが電子を放出しやすく、イオン化しやすいことを示しています。

■ まとめと授業活用ポイント

• 省スペース・低コスト・安全の三拍子揃ったマイクロスケール実験。

• 観察から考察までの流れがスムーズに進み、グループワークや発展課題にも展開可能。

• 廃液も最小限なので、後片付けが簡単で授業時間にも優しい!

イオン化傾向の理解は、電池や金属の腐食の単元にもつながる重要な基礎です。ぜひこの実験を授業に取り入れて、化学の面白さを一緒に探究していきましょう!

マイクロスケール実験 amazon

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!