松果從哪裡來?探索松樹花與種子的神秘觀察課!

我是科學訓練師桑子研。每天都是一場實驗。

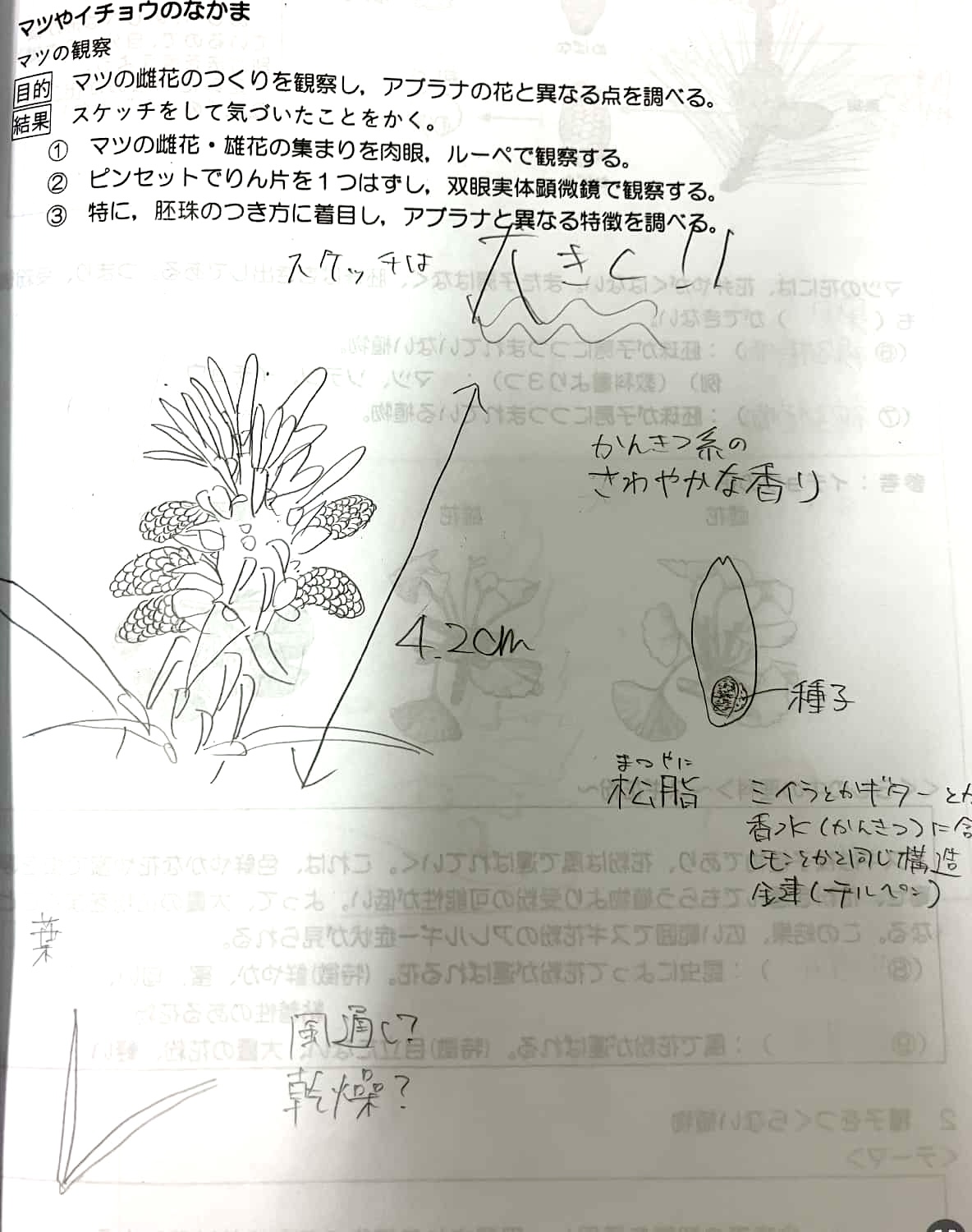

國中自然科「松樹觀察課」實踐報告

在校園、公園、神社境內,還有海岸邊。「松樹」早已自然地融入日本的風景中。那獨特的細長針葉、粗獷的樹幹,以及強勁伸展的枝條,帶著一種宛如日本畫的風格與氣勢。

不過,這松樹可不只是「隨處可見的樹木」而已。事實上,從植物演化史來看,它是一個擁有 「獨特」特徵的「活教材」 。它擁有跟一般植物(被子植物)完全不同的葉子生長方式、不可思議的花朵結構,以及令人驚奇的種子散播術……。越了解就越會忍不住想問「為什麼會這樣?」這就是松樹生存策略的秘密。這次,我們將結合實際教學的觀察重點,以及一些你明天就可以跟人聊的冷知識,來介紹松樹那奇妙的身體構造。

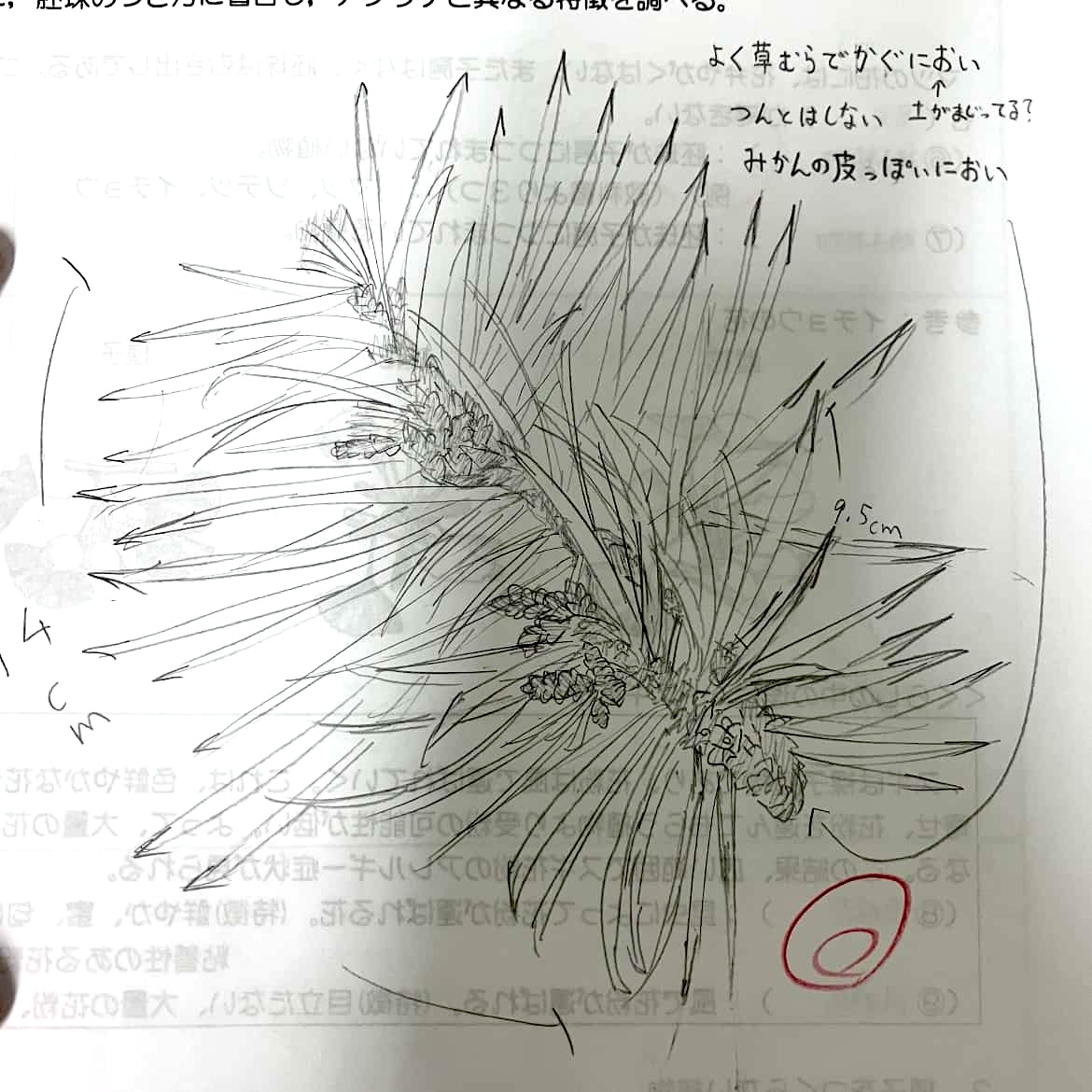

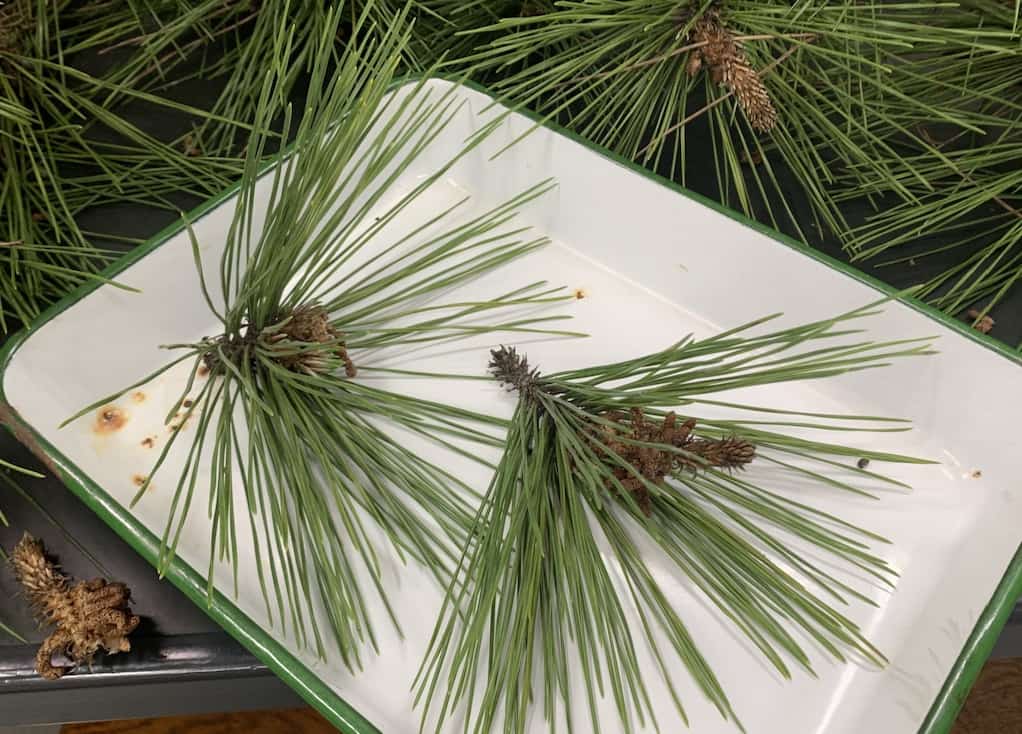

國中一年級生物科「松樹(裸子植物)」這個單元,是許多學生第一次遇到「沒有花瓣也沒有花萼的花朵」的震撼教育。我的同事Y老師,竟然豪邁地實踐了直接將校園裡的松樹枝條剪下,帶進教室的教學!這樣不只看照片或課本,而是將實物擺在眼前,學生的眼神會完全不同。

不過,觀察松樹,「時機」是關鍵。花粉散播期和松果生成期都稍縱即逝。上課前,務必頻繁確認開花期,確保取得狀態最佳的樣本,是邁向成功的捷徑。

課程準備與進行方式

1. 事前準備:準備實體

為了讓學生體驗光看課本照片無法傳達的「質感」和「氣味」,請準備以下實物:

必備物品

- 可從校園或周邊採集的 松樹枝條(最好附有雄花和雌花)

- 放大鏡(觀察鱗片堆疊和花粉時不可或缺)

- 素描紙、文具(讓學生描繪,以提高「觀察」的精細度)

- 松果(成熟和未成熟的都要)(比較大小和顏色變化)

最佳採集時機

- 觀察雄花・雌花 → 4月~5月(黃金週前後是關鍵!)

- 未成熟的松果 → 6月~8月(呈現綠色且緊緊閉合)

- 成熟的松果 → 秋天以後(變成棕色,鱗片會張開)

2. 觀察流程

① 確認松樹的基本特徵

首先,問學生:「松樹跟以前學過的油菜花或櫻花有什麼不同?」希望他們能藉此發現關鍵字:裸子植物。

松樹的顯著特徵

- 裸子植物:未來會變成種子的「胚珠」是裸露的,沒有「子房」這個保護的房間。這是從恐龍時代就存活至今的原始風格。

- 針狀葉:減少表面積,是為了耐受乾燥而演化出的形態。

- 以球果(松果)製造種子:不製造果實,而是在鱗片的縫隙中培育種子。

接著,請學生親手拿著松樹的枝條和花朵進行觀察,一起進入微觀世界。

哪個是雄花?哪個是雌花?它們的位置關係也有玄機。

② 觀察雄花・雌花:延續生命的機制

健壯生長的松樹在春天會開花。不過,那花朵跟我們印象中「漂亮的花」相去甚遠。

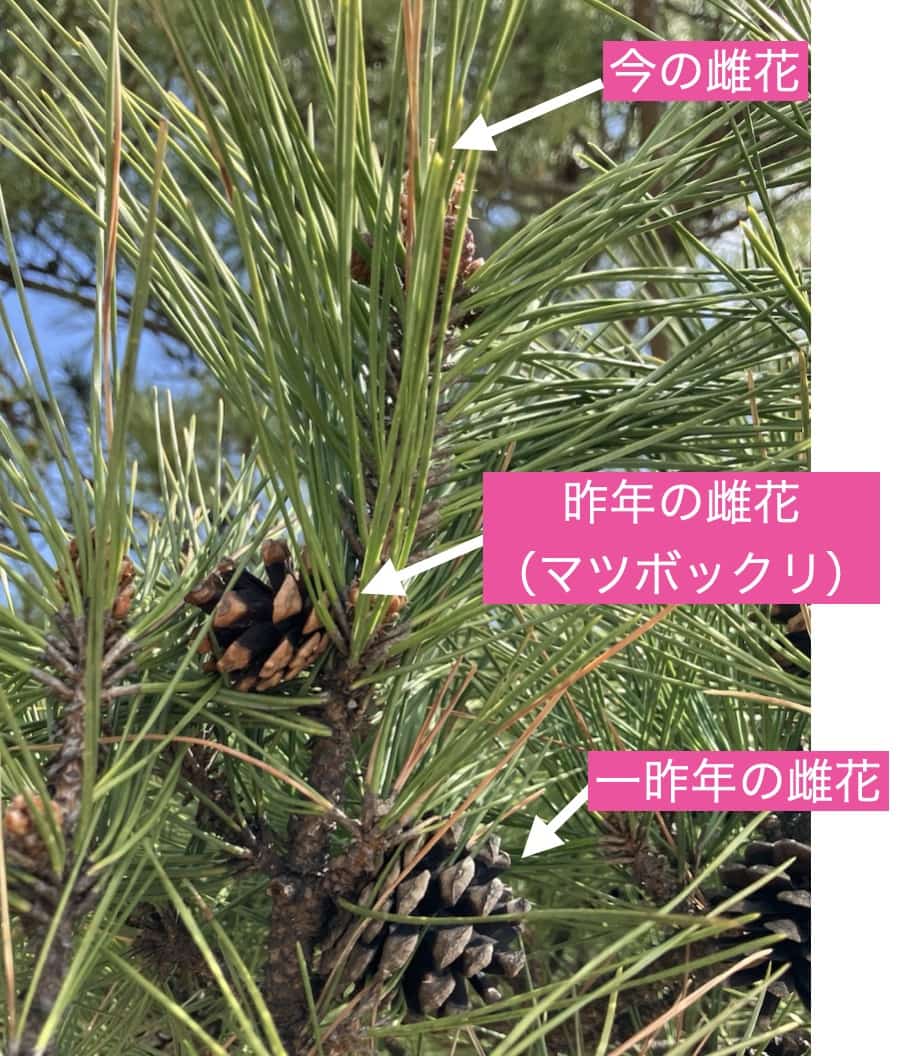

- 雄花:黃色顆粒的集合體。春天時,會密密麻麻地長在新芽的根部(下方)。

- 雌花:未來會變成松果的部分。會小巧地長在新芽的頂端(最上方)。顏色呈紅紫色,很小,容易被忽略。

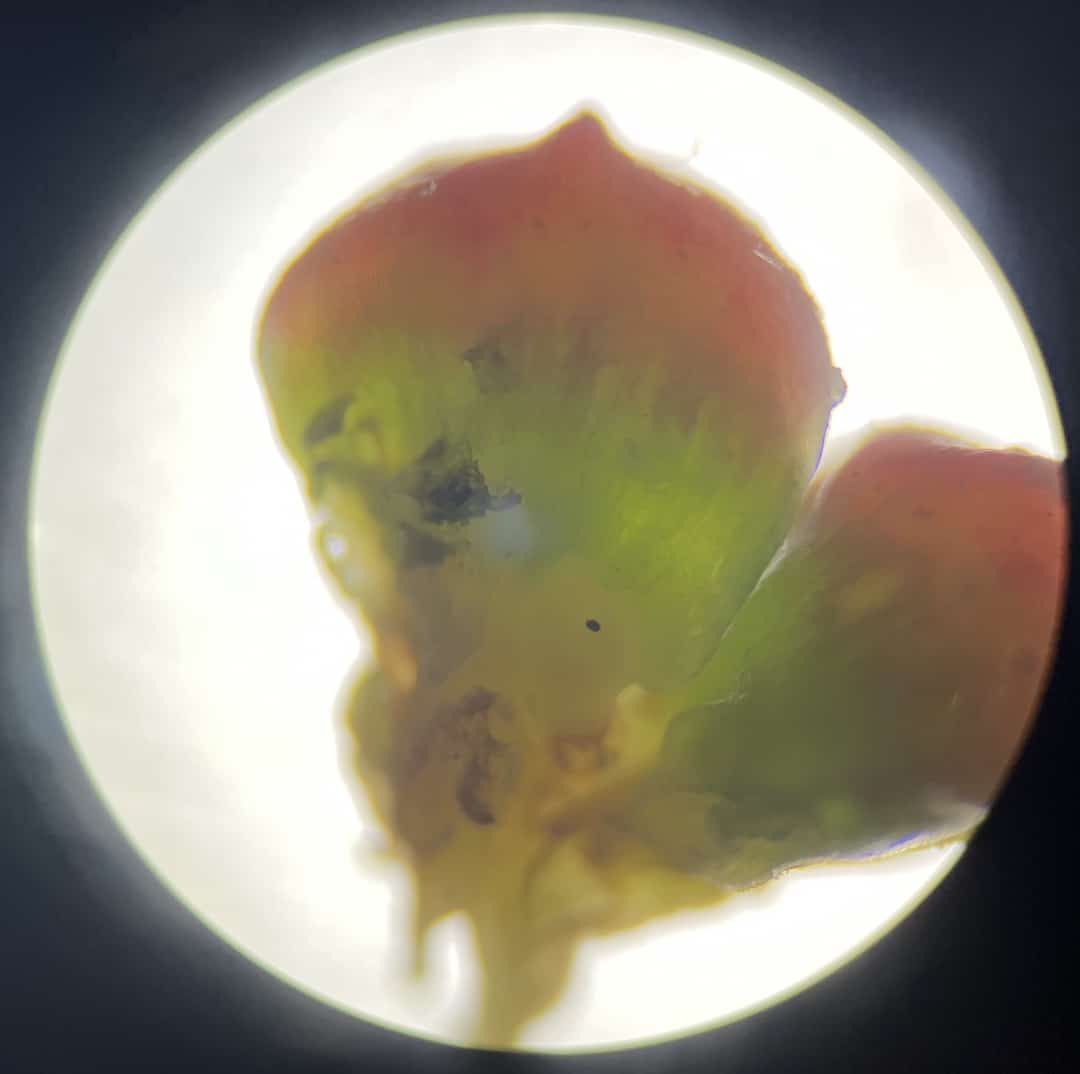

我們來放大看看松樹雌花的鱗片吧。

40倍放大

放大雄花,會看到像袋子一樣的東西。這就是「花粉囊」。你知不知道雄花長在下、雌花長在上的理由?據說這是為了避免自己的花粉落在自己的雌花上(自家受粉),盡可能接收遠處的基因所做的巧妙設計。試著用手指彈一下成熟的雄花,黃色的煙霧狀花粉就會盛大地飛揚起來。

大量釋放花粉正是松樹的策略。它不花費吸引昆蟲的成本來製造花蜜,而是完全依賴風的力量來傳播花粉,這就是「風媒花」。

松樹雄花的鱗片 40倍

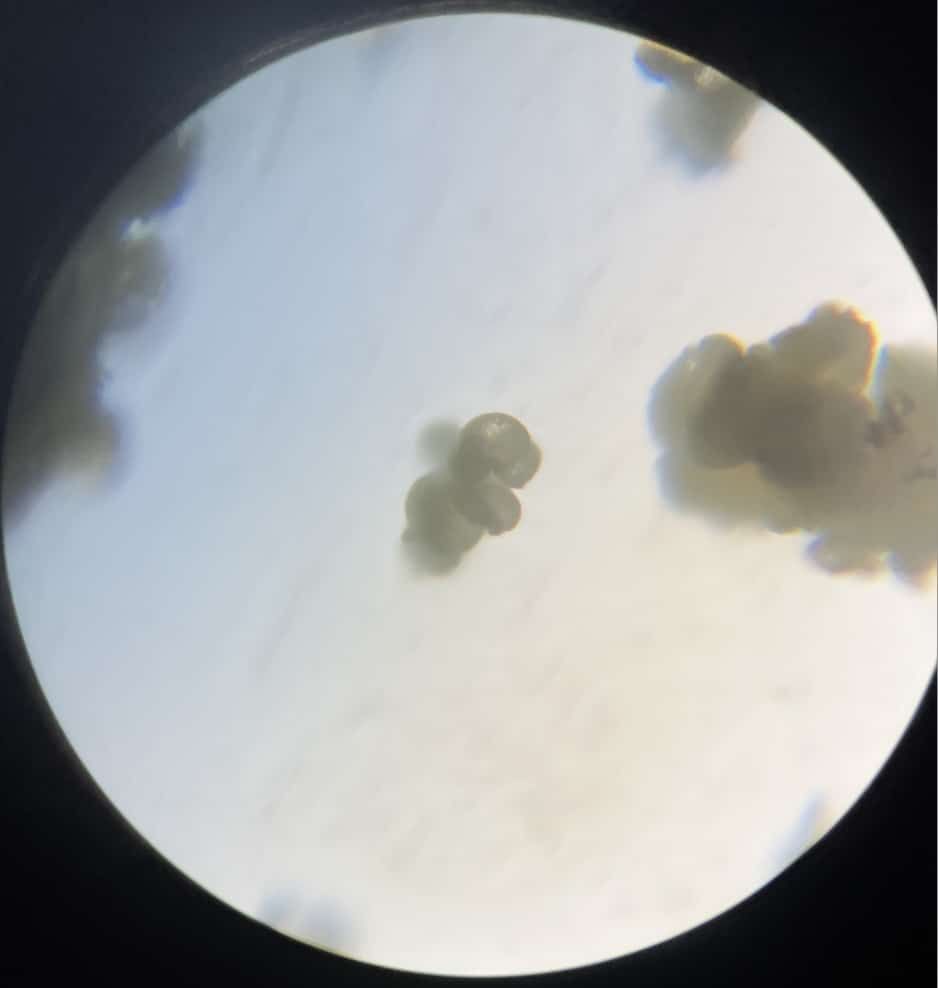

將花粉放大(400倍)看,你會發現它長著像米奇耳朵一樣的氣囊。這樣設計是為了更容易乘風而行呢。

花粉乘著風抵達雌花。它會鑽進雌花鱗片的縫隙中,黏附在裡面的黏液上。接下來就是松樹的厲害之處了。

驚人的是,花粉接觸到雌花後並不會馬上受精! 從授粉開始約一年後,花粉管才會伸長並與卵細胞受精,它耗費了這樣漫長的時間。慢慢地花時間形成種子,這就是松樹的步調。

附著在這個枝條根部的棕色塊狀物,就是「去年的雌花(第一年的松果)」。

放大看,可以看到鱗片緊緊閉合,保護著種子。

讓學生一邊素描,一邊感受「今年的花」和「去年的花」之間的差異,能讓他們實際體會時間的流逝,加深理解。

③ 松果的發育與種子的啟程

受精完成後,雌花再花費一年時間堅硬木質化,成為我們熟悉的松果(球果)。

- 未成熟的松果:綠色且富含水分,鱗片緊緊閉合。

- 成熟的松果:變成棕色且乾燥,鱗片會「啪」地張開。

張開的縫隙裡藏著種子。取出來看,會發現它附著一片像薄膜一樣的翅膀(翼)。

在秋天乾燥晴朗的日子裡,松果會張開它的「傘」,將種子乘風散播出去。這種子構造讓它能像螺旋槳一樣旋轉著緩慢落下(自轉下落),因此能長時間乘著風,移動到遠離母樹的地方。

- 用放大鏡看,可以確認到一個鱗片上附著了兩顆種子。

透過素描,讓學生觀察這個精巧飛行裝置的構造。

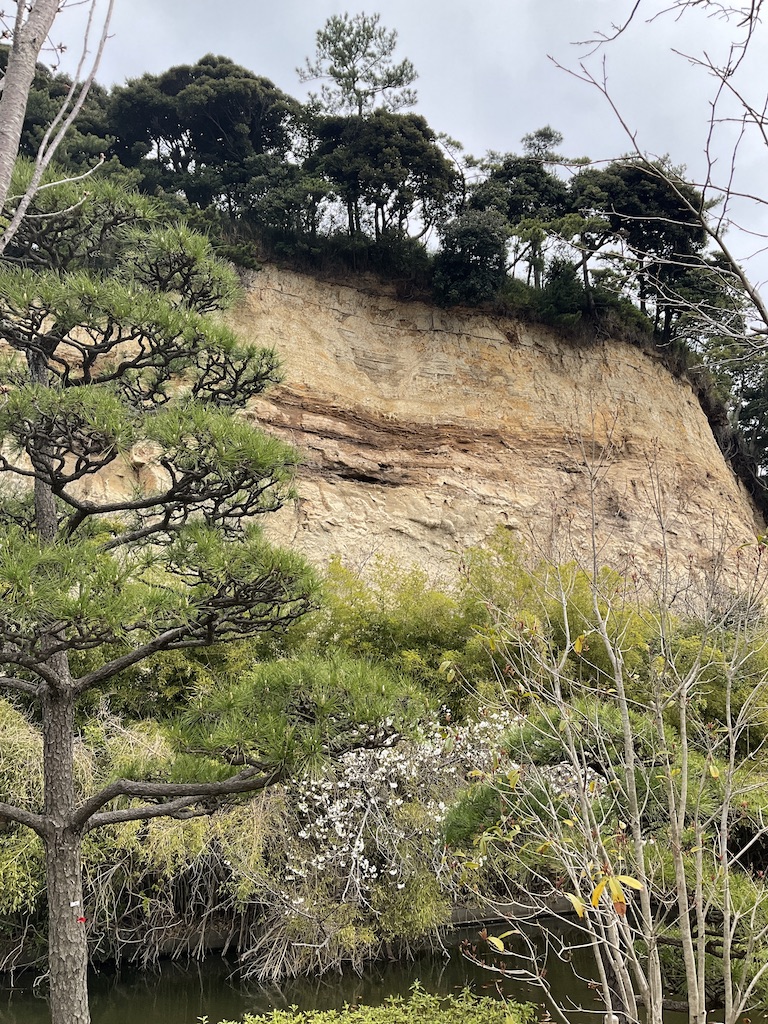

年輕的松樹(攝於直島的倍樂生之家美術館)

降落在新天地的種子,只要條件俱足就會發芽。春天一到,它們就會以水和溫度為開關而甦醒。首先是小小的根(主根)向下伸入土壤,並利用這股力量將芽苗帶到地面。

值得注意的是「子葉(雙葉)」的數量。牽牛花等是兩片,但松樹會長出多數像針一樣的葉子。之後,真葉會增加,逐漸轉變成大松樹的樣子。根部是筆直向下深長的直根型。這就是它們即使在乾燥的懸崖邊,也能吸取水分、不倒伏地生存下來的秘訣。

④ 松樹的適應策略與生長環境

松樹為何多生長在日本的海岸或懸崖邊?這個謎團也能從科學的視角來解開。

- 生長在關東紅土層或沙地:營養稀少、排水性太好的土地,對其他植物來說過於嚴苛。但因為競爭者少,對松樹來說反而是樂園。

- 生長在懸崖上方:這也是一種避免競爭的策略。

- 「一本松」等地名:是在嚴酷環境中孤立生長,強大到足以成為地標的生命力的證明。

試著與社會科(地理)老師合作,探究當地的植被和地名由來,將能達成跨學科的深度學習。

課程重點與延伸學習

關於松樹生態的延伸提問

在課程最後,我們可以提出這樣的問題來深化思考。

- Q. 為什麼松樹的葉子這麼細? → A. 「為了將表面積縮到最小,防止水分從葉子蒸發」。這是為了耐寒和耐旱,即使在冬天也能保持綠色的終極「省電設計」。

- Q. 為什麼松果晴天會張開,雨天會閉合? → 它擁有一個會因濕度而變形的天然感應器功能。要在遠處散播種子,雨天並不適合。它會選擇在乾燥有風的日子打開。

活用NHK for School等資源,播放松樹種子散播的動態影像,將能顛覆學生「植物不會動」的刻板印象,一口氣抓住他們的興趣。國中一年級的「松樹」單元,不單純只是背誦,而是運用實物來「發現」的寶庫。準備符合時期的活教材(枝條或花朵),透過素描和放大鏡觀察來接觸微觀世界。這就是培養科學愛好的第一步。

請務必在下次的課堂中,讓松樹的香氣瀰漫在教室裡,和學生一起享受生命的不可思議吧!

參考照片: 這是3月在三溪園巡禮時拍的照片。還處於花苞狀態呢。

這是松樹的樹幹。樹皮像鱗片一樣剝落的獨特質感(粗糙感)也是其特徵之一。

聯繫與合作邀約

讓科學的奧秘和樂趣更貼近你!這裡整理了在家就能做的有趣科學實驗和相關訣竅。歡迎多多搜尋! ・關於經營者桑子研請點這裡 ・各種合作邀約(撰文、演講、實驗教室、電視監修、演出等)請點這裡 ・文章更新資訊在X上發布中!

![]() 「科學點子頻道」正發布實驗影片!

「科學點子頻道」正發布實驗影片!