用「密度」揭開神秘金屬的真面目!從實驗中學習「誤差」與「安全」的精髓

我是科學訓練師桑子研。每天都是一場實驗!

各位,當你看到眼前一塊金屬,你會怎麼分辨它到底是什麼?光靠眼睛看,很難確定它是鐵、鋁還是銀對吧?

其實,只要進行一個國一理化會學到的「小實驗」,你就能像個神探一樣,揭開這塊金屬的真實身份!

今天,我就帶大家來看看這堂既基礎又深奧的 「密度測量實驗」 課,以及我們從中學到的重要科學方法。

尋找物質的「指紋」!密度的測量

在我們學校的課堂上,學生會拿到三塊來路不明的金屬(螺栓、彈簧狀金屬、圓錐狀金屬)。要找出這些金屬的組成,關鍵就在 「密度」 。

密度,指的是單位體積(1立方公分)所擁有的質量,每種物質都有它固定的數值,可以說是物質的指紋。

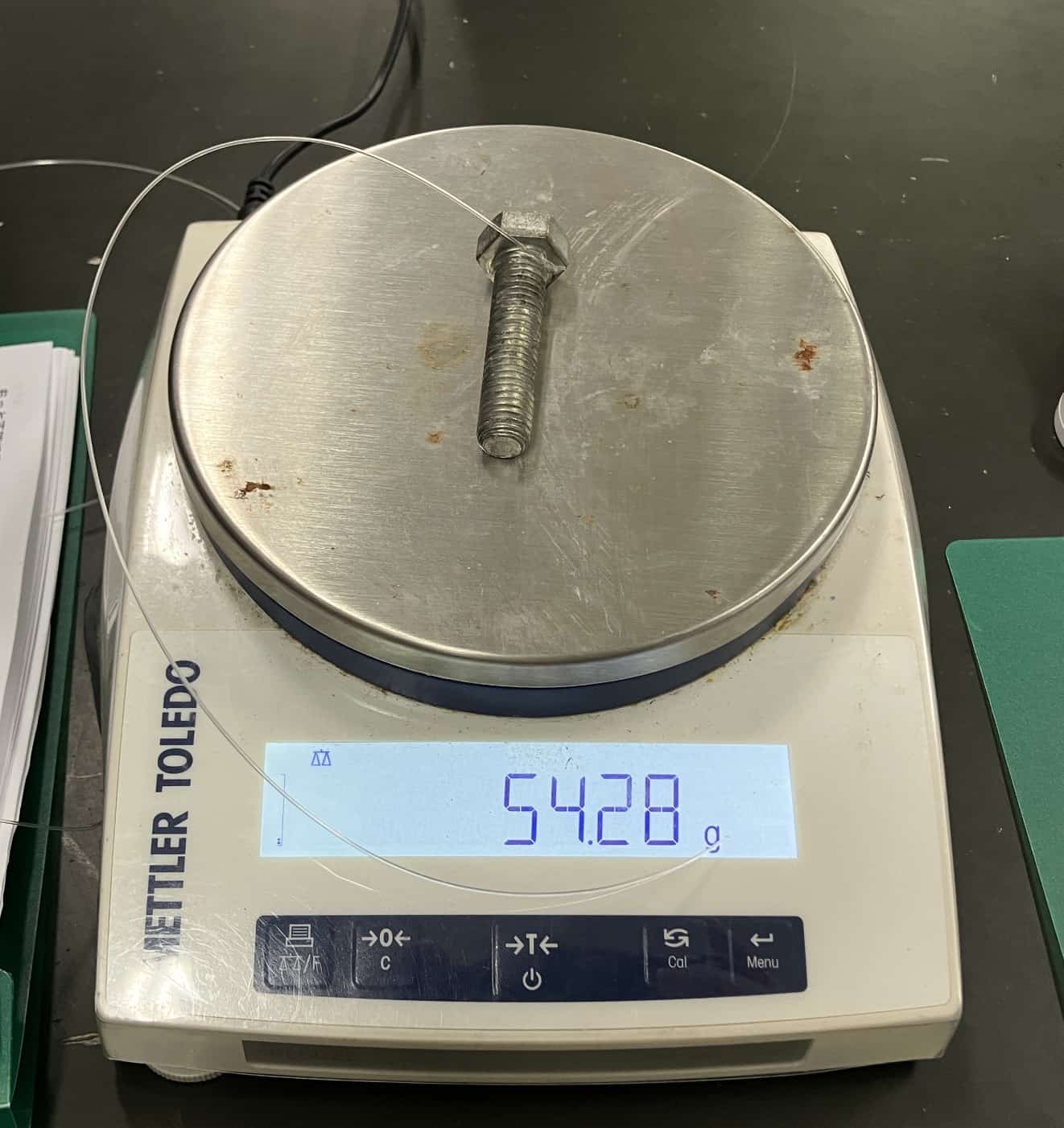

為了「比對指紋」,學生們必須按照以下步驟收集數據:用電子秤測量「質量」;用量筒測量「體積」;最後用「質量 ÷ 體積」來算出密度。這個步驟雖然簡單,卻濃縮了科學實驗的所有基本功。

量筒使用:一場與「誤差」的戰鬥

這個實驗中最傷腦筋的環節,就是用量筒測量體積。我們將金屬塊沉入液體中,透過增加的水量來推算出金屬的體積,但這可不能隨便來。在這裡,我們會引導學生深入思考 「真值(真正的數值)」、「測量值(量到的數值)」以及兩者之間產生的「誤差」 。

至於質量,則是透過電子秤測量。

而在體積的測量上,為了追求精確,量筒的使用有一套嚴格的規定。關於量筒的正確使用方法,這部影片有詳細的整理:

放置在水平的檯面上:如果傾斜,水面讀數會不準確。

視線與液面凹處保持水平:從上方或下方看,都會產生視差,導致讀數錯誤。

目測讀到最小刻度的十分之一:這是國中理化規定的「儀式」。不過重點是,在實驗室裡,我們應該盡量讀到可以讀的最精準位數。

為什麼一定要讀到「十分之一」?舉例來說,當刻度介於「35」和「36」之間時,如果我們讀作「約35.5」,這樣四捨五入後會更接近真實值。這就是所謂的有效數字。

此外,安全措施也不能少。我們會在金屬砝碼上繫上「釣魚線」。如果直接將金屬塊丟進玻璃量筒裡,可能會「咚!」一聲把底部砸破。我們要求學生務必徹底執行:「拉著釣魚線,慢慢地將金屬塊沉入水中,避免打破玻璃器皿。」 透過這個動作,學生們自然而然地學會愛惜工具的態度,以及注重實驗安全。

當個人數據匯集,發現「定律」的感動!

隨著實驗進行,各組數據也陸續出爐。然而,光憑一組數據,難免會讓人懷疑:「會不會只是碰巧?」而且測量必定包含誤差。

這時候,就是全班同學大展身手的時候了。 我們會將全班的實驗結果收集起來,以「質量」為縱軸、「體積」為橫軸,繪製成圖。

結果會怎樣呢? 那些原本看似雜亂無章的點,竟然奇蹟般地聚集在一條直線上!

這條直線的「斜率」,正是該物質的密度! 當學生們發現:「雖然我們組的數據有點偏差,但從全班來看,它完美地落在這條線上!」在這個瞬間,學生們超越了「誤差」的困擾,視覺化地理解了物質所擁有的普適性質(=密度)。

每個微小的測量結果,匯集起來卻能描繪出一個重大的真理。這正是科學實驗最迷人的地方!

合作洽詢・委託相關

想讓科學的奧秘與樂趣離你更近嗎?這裡整理了許多在家就能做的有趣科學實驗和訣竅,歡迎多加搜尋參考! ・《科學的梗筆記》內容已出版成書。詳情請點選這裡 ・關於營運者桑子研。請點選這裡 ・各類委託(寫作、演講、實驗課、電視監修、演出等)。請點選這裡 ・文章更新資訊在X(推特)上發布!

![]() 「科學的梗頻道」正在發布實驗影片喔!

「科學的梗頻道」正在發布實驗影片喔!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

テレビ番組・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

- 2月27日 科学監修をした番組が放送予定です。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師・ショー・その他お知らせ

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。