像定時炸彈一樣! 從孢子囊爆裂的瞬間,探索植物高超的繁殖祕密(蕨類觀察)

我是科學訓練師桑子研。每天都是一場實驗!

大家好!當我們在戶外散步時,是不是常常會看到地面上冒出那種捲捲的、很奇特的新芽呢?那看起來像彈簧一樣的植物,其實就是蕨類植物(臺灣習慣稱「蕨類」),它們在地球上已經存活了將近四億年喔!

蕨類植物比包括我們人類在內的脊椎動物更早登陸陸地,支撐著地球的生態系統。它們不像一般的植物會製造種子,而是用肉眼幾乎看不見的超小顆粒—— 「孢子」 來傳宗接代。

今天,我們就要透過顯微鏡,一起來探索這些蕨類植物從遠古時代就流傳下來的生存大絕招!讓我們從身邊的自然環境中,解讀一場壯闊的植物演化大戲吧!

🌿動手找找蕨類植物吧!~演化的證明:「維管束」是關鍵~

從春天到初夏,是蕨類植物新芽展現活力的季節。去學校周圍、公園或樹林裡,找找看那些稍微潮濕一點的地方。當你看到捲成一團的新芽,也就是俗稱 「問荊」 (或稱「蕨菜」)的那種樣子,那就是蕨類的葉子啦!

在國中自然課中,蕨類植物被分類在一個很重要的演化過渡期群體:它們擁有「維管束」,但不產生種子。

在它的地下莖裡,可以看到輸送水分和養分的維管束,有著典型的排列方式。

而地上長出的 「葉子」(包括長長的葉柄) ,則是維管束從地下莖分岔出來、延伸進去的。

維管束是什麼呢?它就像動物的血管一樣,是一束負責運輸水分和養分的管子。這套運輸系統貫穿了它橫臥在地底的地下莖和葉子,這就是蕨類植物與苔蘚植物最關鍵的差別。正因為有了維管束,蕨類才能長得比苔蘚大得多,並成功在陸地上生活。維管束的這種分岔型態,就是證明「這確實是葉子」的有力證據!

🔬孢子觀察的準備與步驟

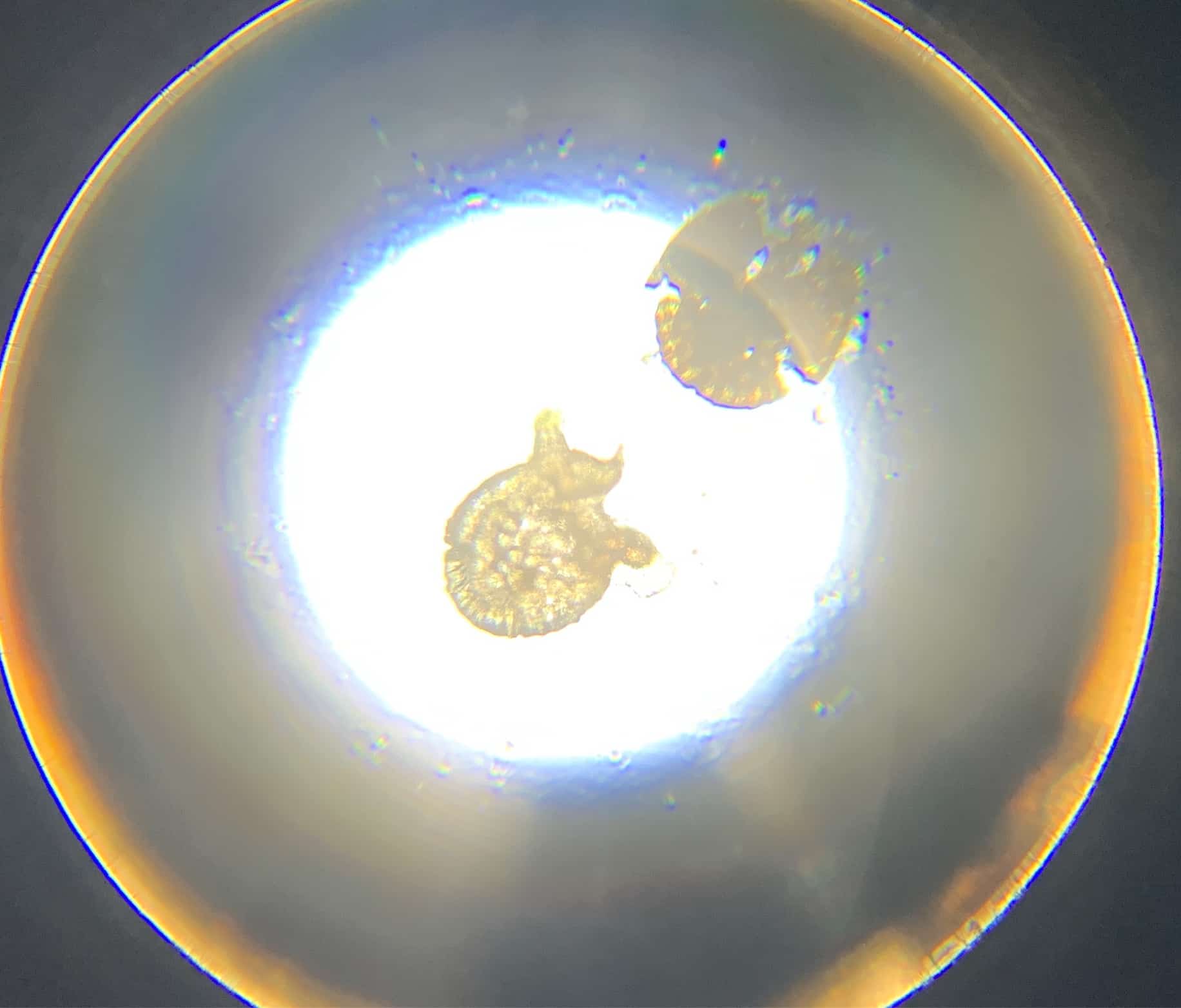

接下來,讓我們用顯微鏡來看看蕨類傳宗接代的秘密武器——「孢子」吧!這些孢子密密麻麻地裝在葉背上一顆顆小小的顆粒裡,那些顆粒就叫做「孢子囊」。

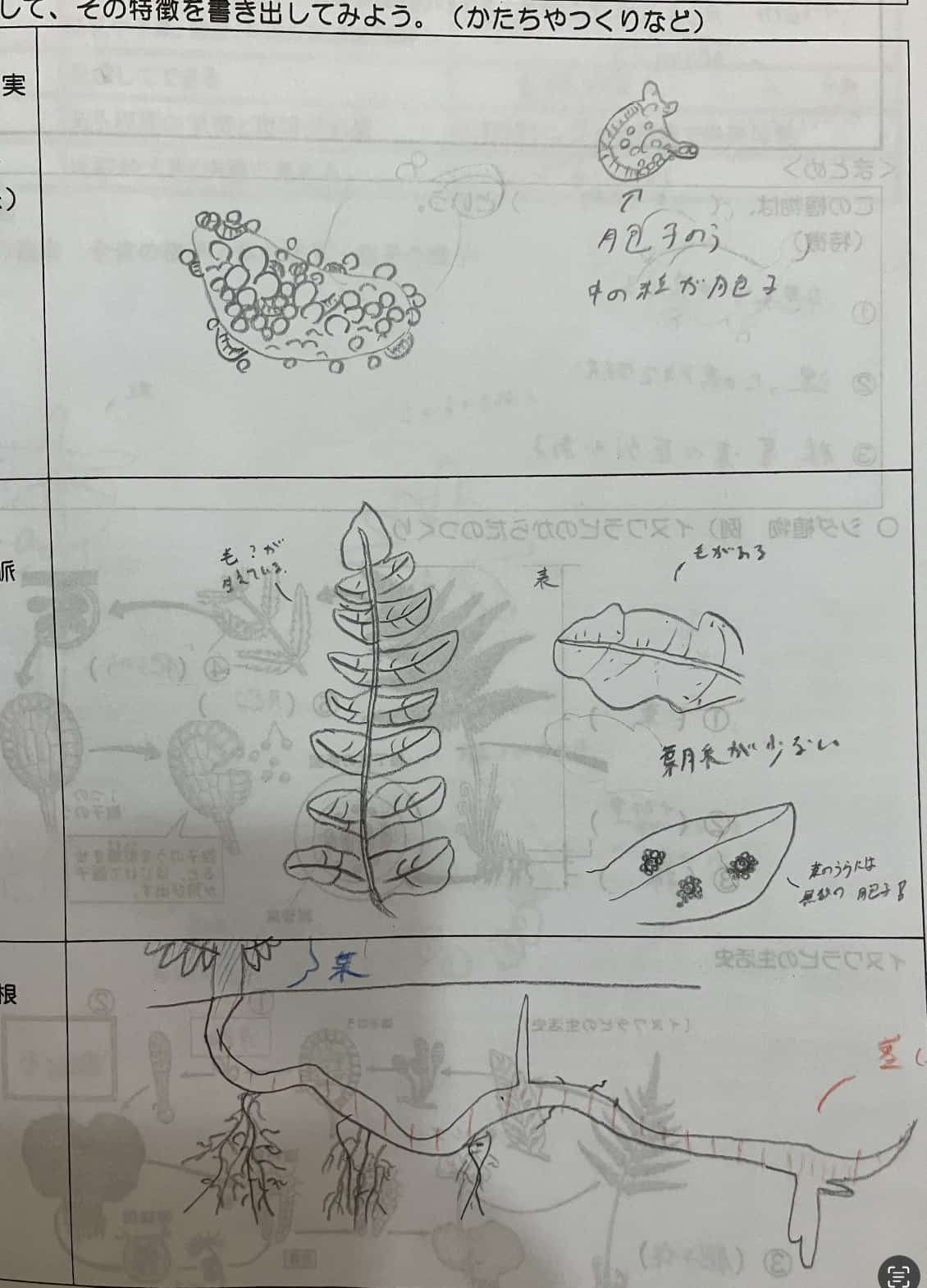

植株全貌

莖和根的樣子

準備材料:

蕨類植物(特別是葉背有咖啡色孢子囊的葉片)

鑷子

載玻片、蓋玻片

顯微鏡(100倍左右就夠觀察了)

酒精/乙醇(用於後續讓孢子囊「爆炸」的實驗)

步驟:

檢查蕨類葉背 挑選葉背上長有孢子囊(就是那些一排排的小顆粒)的葉片。

取出孢子 用鑷子輕輕地把孢子囊剝取下來。

放到載玻片上 將孢子囊放在載玻片上,蓋上蓋玻片並輕輕壓平。

顯微鏡觀察 使用低倍率(大約100倍)觀察,你就能清楚看到孢子囊裡頭塞滿了密密麻麻的孢子!

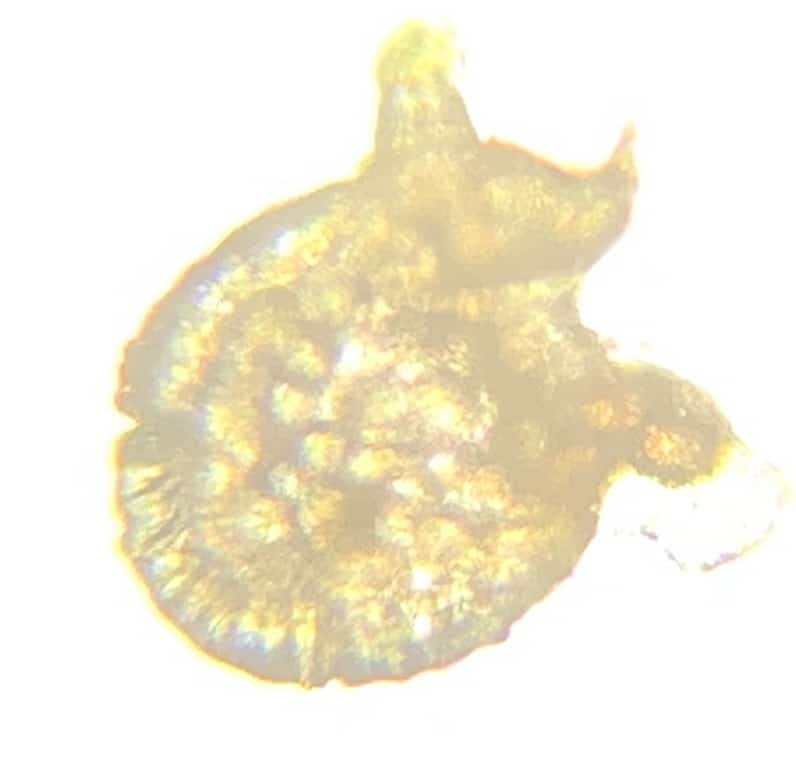

科學大戲!孢子囊「爆開」的那一刻

持續觀察,你可能會見證一個驚人的現象:過了一段時間,孢子囊會自己爆開,裡面的孢子就會彈射出來!這是因為孢子囊乾燥後,細胞內的水分流失,壓力改變,使得像蓋子一樣的部分會彈開。

其實,這個「爆開」的現象是蕨類植物為了將孢子散播到遠處,所演化出來的高超散播策略!

【實驗小秘訣💡】 為了加速乾燥,我們可以試著在標本上滴一些稀釋到80%左右的酒精。水分會快速蒸發,過一會兒就能觀察到孢子囊猛烈彈開的樣子了!

實際觀察的發現是…

肉眼看來只是一堆咖啡色小粒子的孢子囊,在顯微鏡下,會變成一個個精巧的小膠囊,裡面緊密排列著構造細膩的孢子。對於學生來說,這絕對是一個關於生物多樣性的重大發現:「原來植物不只靠種子,還能用這麼小的顆粒來繁殖啊!」

教學應用重點與深入探索

這個實驗是國中教學「植物分類」時,讓知識透過五感來親身體驗的絕佳機會。

進行比較: 拿種子植物的種子、苔蘚植物的孢子,與蕨類的孢子進行比較,能讓植物的演化路徑更加清晰,加深學生的理解。

長時間觀察: 試著放置數小時,觀察孢子囊自然爆開的過程,也是個有趣的實驗。

發芽實驗: 將蕨類孢子撒在潮濕的棉花上,觀察它們發芽,長成 「前葉體」 (一種愛心形狀的小身體)的樣子,就能學習到植物的完整生命週期(生活史)。

透過觀察蕨類植物的孢子,我們能學習到從遠古延續至今的植物智慧,以及多樣化的繁殖方式。請務必善用身邊的大自然,用顯微鏡這個工具來激發學生們的科學好奇心吧!

參考資料:

NHK for School (日本NHK教學資源)

蕨類植物的繁殖方式:https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005401572_00000

孢子投射:https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005100107_00000

聯繫與合作邀約

想讓科學的奧秘與樂趣更貼近生活嗎?我們整理了許多在家就能做的趣味科學實驗和實用技巧,歡迎多多搜尋!

「科學點子筆記本」的內容已經集結成書囉!詳細請看這裡

關於營運者桑子研的介紹,請看這裡

各類合作邀約(寫作、演講、實驗課、電視節目科學顧問/演出等),請點這裡 ・文章更新資訊會在X(原Twitter)上發布!

![]() 在科學點子頻道有許多實驗影片喔!

在科學點子頻道有許多實驗影片喔!