授業の「発問」、どうすれば生徒は動いてくれるんだろう?先生方が一度は頭を抱えるこの悩みに、一つの大きなヒントをお届けします。

先日、全国から集まった熱い先生方と一緒に、「反転授業オンライン勉強会」に参加してきました。主催は田原先生で、実践者たちの情熱に圧倒されるほどの熱気でした!この勉強会で、僕も発表させていただく機会があったので、その内容をシェアしたいと思います。今回のテーマは、生徒の心に火をつける「発問」の作り方です。授業で生徒が自ら動き出す、魔法のような問いかけの秘密を一緒に探っていきましょう。

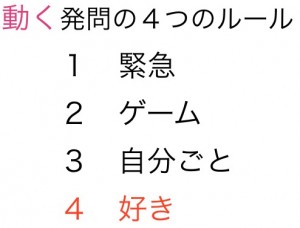

「発問の4つのルール」と、最も大切なこと

今回の勉強会では、「発問の4つのルール」についてお話しさせていただきました。僕が考える4つのルールは次の通りです。

1. 緊急 2. ゲーム 3. 自分ごと 4. 好き

一見どれも大切そうですが、この中で最も核となるのは**「4. 好き」**というルールです。なぜなら、生徒が心から「好き」と感じることを教師が知ることが、授業を成功させるための最初の鍵だからです。生徒の好きなことを知ることで、彼らが「もっと知りたい!」「なんでだろう?」と自発的に学びたくなるような発問が作れるようになります。

教師は「マニア」であるべきか?

私たち教師は、ある種の「マニア」ですよね。教科書には載っていない深い知識を探求したり、教材研究に時間を忘れて没頭したり…。僕自身、教師になって最初の1〜2年は、毎日3時間以上も教材研究にどっぷりハマっていました。特に、気象物理や微積で解く物理など、自分の好きな分野を教えることに夢中になっていました。

しかし、その情熱は必ずしも生徒には伝わらなかったんです。僕が「面白い!」と思う発問を投げかけても、生徒は基本的には反応が薄く、熱心に準備した努力が報われず、教師を辞めようかと悩んだほどでした。ここで痛感したのは、「教師の興味」と「生徒の興味」は必ずしも一致しないということです。

「ディズニーランドで物理学!」生徒の好きを授業に

あるとき、生徒たちがディズニーランドについて熱心に話しているのを聞いて、「これは使えるかも!」とひらめきました。これが、生徒の「好き」を授業に取り入れるきっかけとなり、「ディズニーランドで物理学」という授業が生まれたのです。

生徒たちに尋ねてみると、クラスのほとんど全員がスプラッシュマウンテンに乗ったことがあるという驚きの結果でした。そこで、ガイドブックに載っている落差16mと最高時速62kmという情報を使って、高校物理の計算をさせてみたんです。すると、エネルギー保存の法則で導き出した最高速度はなんと時速63km!ほぼぴったりの結果に、生徒たちは大興奮。

さらに、「垂直抗力の仕事はどう考えればいいのか?」「計算値とガイドブックの値の違いはなぜ?」など、生徒がさらに探求したくなる問いかけを投げかけると、授業は驚くほど変化しました。

発問が変わればグループワークが変わる

ディズニーランドの事例を授業に取り入れたところ、生徒たちは自然にグループを作り、自発的に話し合いを始めました。教師が「さあ、話し合って!」と指示するまでもなく、生徒が勝手に学習を開始したのです。この感動的な瞬間は、僕に大きな気づきを与えてくれました。

「発問の質が、グループワークの質を決定する」。これは、授業の成功法則を解き明かす上で非常に重要な発見でした。

最高の授業を作る「2つの円」

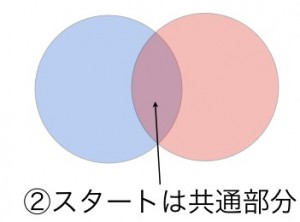

僕の提案する発問の優先順位は、「好き」と「自分ごと」をまず押さえることです。この2つさえクリアすれば、授業が成功する確率は飛躍的に高まります。そして、発問や授業を考える際は、常に「2つの円」を意識してください。

この2つの円とは、**「相手の関心ごと(生徒の好き)」と「自分の関心事(教師の専門性)」**です。この2つの輪が重なる部分、つまり「共通の面白さ」を見つけ出すことからスタートすることで、生徒を夢中にさせる発問が生まれるのです。

この考え方は、授業の発問だけでなく、生徒とのコミュニケーションや、学校運営など、様々な場面に応用できます。ぜひ皆さんの授業でも、生徒の「好き」から始まる学びをデザインしてみてください。