サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

先生方、日々の理科授業お疲れ様です。生物の単元で「土壌生物」を扱うとき、ただ教科書を読むだけでなく、実際に生徒たちに土の奥深さを体感してもらいたい、そう考えている方も多いのではないでしょうか。

土の中は、微生物から小さな昆虫まで、驚くほど多様な生き物で満ちています。私たちは普段、その存在を意識することはありませんが、彼らが作り出す豊かな環境があるからこそ、植物が育ち、私たちの生活が成り立っているのです。

今回は、そんな土壌生物の世界を生徒たち自身の目で観察するための実験「ツルグレン装置」について、授業での具体的な活用法と、スムーズな準備のコツをご紹介します。

ツルグレン装置とは、土の中にいる生き物が、熱と乾燥を嫌って下方へ移動する習性を利用して、土壌中の生物を効率よく採集する装置です。土の種類を変えたり、環境を変えたりすることで、どこにどんな生き物がいるのかを比較検討する探究的な学習にぴったりです。

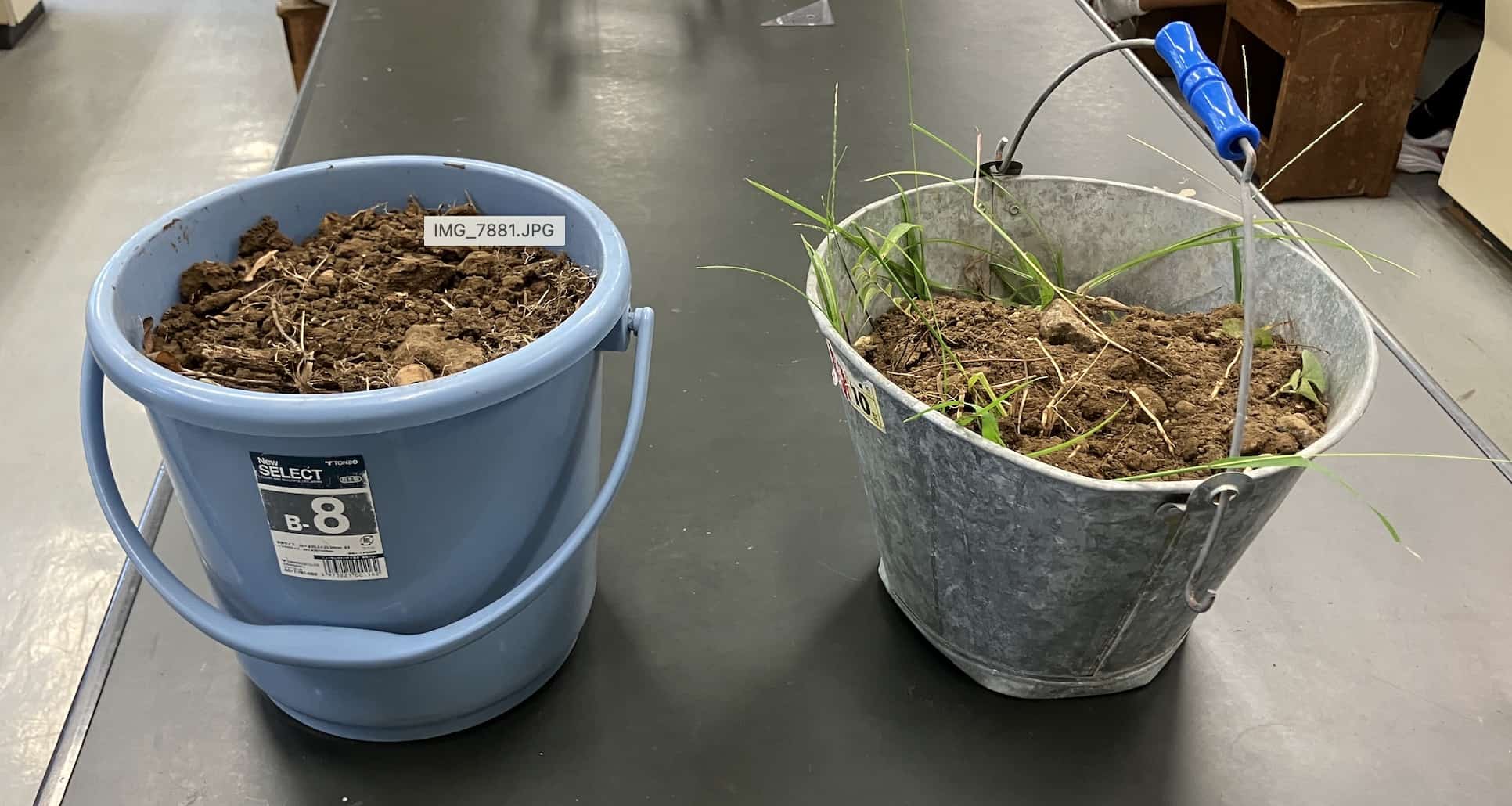

今回は共同研究の一環として、自作のツルグレン装置を使い、校内の異なる場所の土壌を比較する実験を行いました。左は学校の農場、右は花壇の土です。花壇の土は人の手が加わっているため、農場の土とは違う生物相が見られるのではないか、という仮説を立てました。

授業の導入は、まず仮説を立てさせることから始めましょう。

「農場の土と、花壇の土、どちらにたくさんの生き物がいると思う?」

「どんな生き物が見つかるかな?」

生徒たちに想像力を掻き立てさせることで、実験への興味を最大限に引き出すことができます。事前に土を採取しておけば、スムーズに実験に入ることができます。

こちらが花壇の土の採取場所です。

こちらは農場付近の土です。

準備と実験の手順

ツルグレン装置の準備

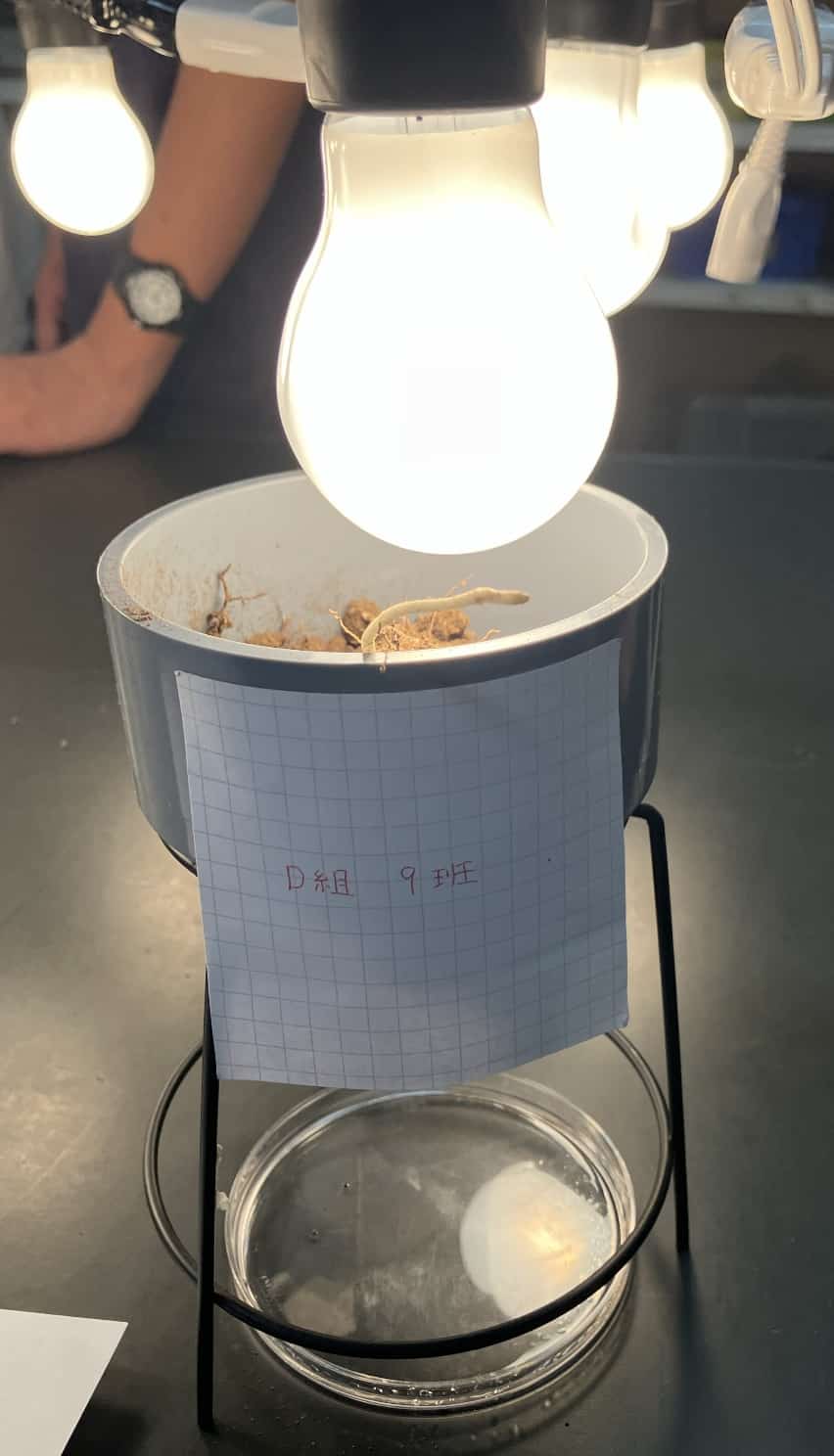

装置の下に置くシャーレには、生物を捕獲するための液体を入れます。今回は除菌用アルコールを使用しました。専用のアルコールよりも安価で入手しやすく、十分な効果が得られます。

土のセット

事前に採取しておいた土を、紙コップなどを使ってツルグレン装置の上部にセットします。生徒たちが自分で土を装置に入れる作業も、探究心を刺激する大事なステップです。

加熱と採集

土の上から白熱灯で照らし、熱と乾燥を与え続けます。このとき、生き物は光や熱を嫌う**走光性(そうこうせい)や走熱性(そうねつせい)**といった習性を利用して、光と熱から遠ざかろうとします。

結果の確認

数日後、下のシャーレに落ちた生き物を観察します。肉眼でも見えますが、ルーペや双眼実体顕微鏡を使うと、ダンゴムシのような大型のものから、トビムシ、ササラダニといった微小な生物まで、その多様性に驚かされます。一度に12個のサンプルを試せるので、様々な場所の土を比較することも可能です。この圧巻の光景は、生徒たちの学びを深める貴重な経験となるでしょう。

この実験は、土壌生物の多様性や、環境と生物の関係を考える良い機会になります。生徒たちに「なぜ熱を加えるのか?」「なぜアルコールに入れるのか?」といった問いかけをすることで、彼らの思考力を引き出し、単なる観察に終わらない探究的な授業を設計することができます。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!