サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

こんにちは、理科の楽しさを探求する皆さん。今回は、物理の中でも特に多くの人が苦手意識を持つ「電磁気学」に挑戦してみましょう。

「フレミング左手の法則」や「右ねじの法則」って、なんだか複雑で、指をぐにゃぐにゃ曲げながら「あれ?どっちだっけ?」ってなった経験、ありませんか?物理のテストで電磁気学の問題が出てくると、思わず頭を抱えてしまう人もいるかもしれません。

でも、安心してください。これらの法則は、決して魔法でも呪文でもありません。

電流と磁場が織りなす「見えない力」の謎を解き明かすための、とっておきのツールなんです。

今回は、センター試験(共通テスト)でも頻出の、ある問題を一緒に解きながら、これらの法則をマスターしていきます。理屈をただ覚えるだけでなく、実際に手を動かし、頭の中で現象をイメージしながら解いていくことで、物理の世界がぐっと身近に感じられるはずです。

さあ、君の右手と左手を使って、物理の力試しだ!

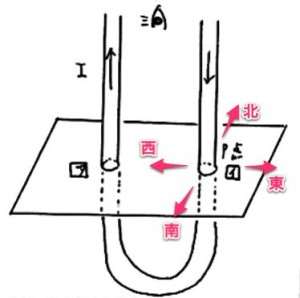

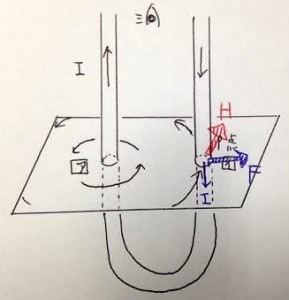

問題 次の図のようにアルミ箔をU字型に曲げて鉛直方向に垂らし、電源装置をつかって電流Iを流しました。アルミ箔は十分に長いものとし、アルミ箔の間隔はdとします。また透磁率をμとします。次の各問に答えなさい。

(1) 点Pでの左側のアルミ箔が作る磁場の向き(東西南北)を求めなさい。

(2) 点Pのアルミ箔が単位長さあたりに受ける力の大きさと向き(東西南北)を求めなさい。

解説

電磁気学の問題が難しく感じる最大の理由は、電流と磁場、そして力が三次元の空間で複雑に絡み合っているからです。いきなり立体的に考えるのは難しいので、まずは問題を単純化してみましょう。

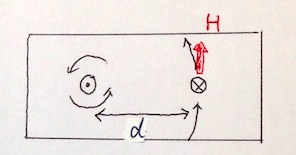

図を「上から」見た断面図をイメージすると、ぐっとわかりやすくなります。

(1)磁場の向きを特定せよ!「右ねじの法則」

まずは、左側のアルミ箔が点Pに作る磁場の向きを考えます。ここで使うのが「右ねじの法則」です。

電流が流れる導線の周りには、磁場が発生します。この磁場の向きは、右手の親指を電流の向きに合わせると、他の指が回る向き(ねじが進む向き)と同じになります。

今回の問題では、左側の導線に「画面の奥から手前」に向かって電流が流れています。

では、実際に右手を「グッド」の形にして、親指を画面の奥から手前に向けてみましょう。

すると、親指以外の指が反時計回りに回転するのがわかるはずです。これが磁場の向きです。

点Pは、この回転の軌道上にありますね。そのため、点Pにおける磁場の向きは「北向き」となります。

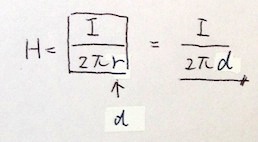

ちなみに、問題にはありませんが、磁場の大きさは導線からの距離rに反比例します。公式は次の通りです。

アルミ箔の間隔はdなので、距離rにdを代入すれば簡単に求められますね。

(2)力を導き出せ!「フレミング左手の法則」

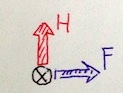

次に、右側のアルミ箔(点Pの場所)が受ける力の大きさと向きを求めます。ここで登場するのが「フレミング左手の法則」です。

電流が流れる導線が磁場の中にあると、導線は磁場から力を受けます。この力の向きは、左手の「親指・人差し指・中指」をそれぞれ直角に立てることでわかります。

覚え方は「電・磁・力」!

中指:電流の向き(電流)

人差し指:磁場の向き(磁場)

親指:力の向き(力)

この問題では、

中指(電流):画面の「手前から奥」向き

人差し指(磁場):(1)で求めた「北向き」

さあ、左手をセットしてみましょう。

すると、親指は「東向き」を指すことがわかりますね。これが力の向きです。

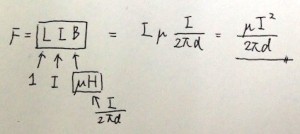

力の大きさは、以下の公式で求められます。磁場の大きさは(1)で求めた値を使えばOKです。

いかがでしたか?

最後に、この一連の流れをもう一度立体的に見てみましょう。

複雑に思えた問題も、一つひとつの要素に分解して、法則を正しく適用すれば、必ず答えにたどり着けます。物理は、こうして「わかった!」という瞬間が最高に楽しい学問です。

ぜひ、他の問題にも挑戦して、電磁気学を自分の得意分野にしてください!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!